桂梅團治・憧れの東西二人会~桃月庵白酒の段

ほんと、毎年楽しみにしている会。

今回で5回目、過去のゲストの方の顔ぶれが凄い。

第1回・2013年7月21日・・・・・林家正蔵

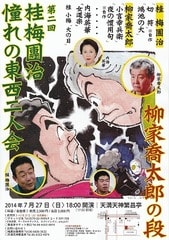

第2回・2014年7月27日・・・・・柳家喬太郎

第3回・2015年7月26日・・・・・桂文治

第4回・2016年7月31日・・・・・柳家三三

でもこの会の前に、「これ独演会?」二人会があって

そのゲストが、柳家花緑さんでした。

白酒さん、楽しみです、もちろん梅團治さんも・・・・。

還暦・梅團治さん。1957年7月ア17日生

今日は、梅團治さんの「還暦」を迎えたお目出度い生誕の日でおます。

一、桂小梅・・・・・・・・・・・「時うどん」

時うどん、マクラも昔の時刻の説明も簡単に即、落語に。

うどんを食べるのも、二人の掛け合いもおとなしめに。

このはなしキモは、「ひーっぱりな」ですな。

ここでの笑いが全てでおます。

二、桂梅團治・・・・・・・・・・「ちはやふる」

この噺、梅團治さん、故・林家染語樓師から習われたと、

「ちはやふる」と漫画があって、映画にもなり、

今若い方に、短歌、和歌が流行っているきっかけになったとか。

梅團治精一杯の高座を務めますれば喜寿白寿

三、桃月庵白酒・・・・・・・・「犬の災難」

よろしおましたな、白酒さんの「犬の災難」。

上方では「猫の災難」。

最初のアテも東京はは鶏、上方は鯛。

白酒さん、江戸の上品さを保ちながらの、酔いっぷりは粋。

大筋は一緒、最後に隣のおばさんがどなり込んでくる代りに、

犬に「おまえがたべたんやろ」というと、犬が「くわぁ~ん」。

四、いわみせいじ・・・・・「似顔絵漫談」

いわみせいじさんの飄々とした高座。

でも、ひょいひょいと書かれる絵は、優しさが溢れていて、素敵。

手を上げて出てこられたお子さん、可愛くかわいく書いて貰ってよろしいな。

今年は、また、彦八まつりの際、嫁さんとのツーショット書いて貰いまひょ。

五、桃月庵白酒・・・・・・・・「首ったけ」

吉原が舞台、女郎屋に上がっても肝心の女が来ず、待ちぼうけ。

そんなのがあったんですな、のんびりしているというか、

来たらそれこそ、俺に惚れてるな・・・・と勘違いし通うんですな。

でも、男って見栄はりで、ええカッコし。

そんな、男の滑稽さを、白酒さん見事に演じてくれる。

ああ、男って情けない・・・・生きもの。

六、桂梅團治・・・・・・・・・・「佐々木裁き」

梅團治さんが演じる四郎吉、大好き。

賢いけれどこましゃくれた感じではなく、子供の可愛さが残っている。

子供が上手な梅團治さんで、「真田小僧」とか「子は鎹」なんぞ、

聴いてみたいですな。

毎年、七月恒例の桂梅團治さんの憧れの東西二人会。

来年は誰が来られるのか、今から楽しみですな。

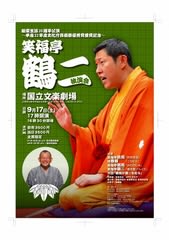

桂梅團治・憧れの東西二人会~桃月庵白酒の段

2017年7月17日(月・祝)午後6時開演

天満天神繁昌亭

一、桂小梅・・・・・・・・・・・「時うどん」

二、桂梅團治・・・・・・・・・・「ちはやふる」

三、桃月庵白酒・・・・・・・・「犬の災難」

仲入り

四、いわみせいじ・・・・・「似顔絵漫談」

五、桃月庵白酒・・・・・・・・「首ったけ」

六、桂梅團治・・・・・・・・・・「佐々木裁き」