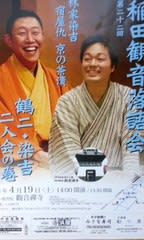

第10回記念公演、ゲストは文福師匠。

相撲場風景、相撲甚句も入った、賑やかな高座に。

金屏風の立派な高座。

いつも来られているご常連さん。

後部は椅子席で、一番後からでも見易い会場。

背中のお二人は、M田ご夫妻。

ほんと、お心の優しい、お住職さん。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一年の押迫った暮れの、稲田観音落語会、何と今回で10回目。

ほんま、充実度と気楽さが入り交ざった、楽しい落語会ですな。

鶴二さんファンが、いつも勢揃い、仲間に会えるのも楽しみの一つ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一、桂ぽんぽ娘・・・・・・・・・・・・・・「桃太郎」

文福師匠の4番目の弟子。既に浅草でピン芸人を6年間。

葛飾生まれの、生粋の江戸っ子。喋りは、歯切れも良く、頭の回転も鋭い。

大阪のはんなり感とは違う、ツッコミの鋭さを感じる。

マクラも、既存のネタだが、まめだや文鹿兄さんたちに置換えて、

身近で新鮮なものにしている。

噺は、「桃太郎」、お母さんと息子の会話に設定。

女性落語家としての、違和感、一切無し。

東京弁が効をそうしているような。

顔の表情が、豊かで、口座は年齢より老けて、いやしっかりみえるが、

素顔の、ぽんぽ娘ちゃんは、とっても可愛いお嬢さんです。

ぽんぽ娘ちゃん、今や文福一門には、欠くことができないアイドルスターですな。

二、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・・「おごろもち盗人」

いたって、オーソドックスでおもしろい。

主人と女房の掛け合いも自然で、ちょっと抜けていて

そして気の弱い盗人のほんの出来心も良くでている。

はたして、この盗人、盗みに入ったのは、今回で何回目・・・

雰囲気、とうしろうですな。

この、素人っぽいのが、鉄瓶さんの話しを、嫌味のないものにしている。

ふらりと登場する、作ぼんみたいな通りすがりの男もよろしいな。

登場する、四人中二人が盗人ですが、全員良い人に思えるのは

鉄瓶さんの腕か・・。鉄瓶さん、もう一度聴きたくなるネタ登場ですな。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三、桂文福・・・・・・・・・・・・・・・・・・「大相撲風景」

相撲も落語も同じと、次から次におもしろ噺をご披露。

まずは小手調べに、大相撲の外国力士を列挙。

そのあと、和歌山ラブソングを熱唱。

和歌山は岡山とはちがいまっせ。

東京へ行ったら、大阪からと見栄をはる。

紀伊半島のウェストコースト、日本のカルフォルニア。

魚は美味いし、梅干は体に良いし、みかんはビタミンC。と

和歌山賛歌の歌声。それにしても、文福師匠の声量すごい。

マイク無しでも充分なぐらい、本堂に響き渡る。

和歌山弁の「ザジズゼゾ、と、ダヂヅデド」の違いの無さ。

「南海の、サダン、デン車、ダ席、指デイ」などの和歌山ネタから、

相撲甚句で、稲田寄席の10周年のお祝いを・・・。

サービス満開の30分以上の高座。

華やかで、場が和むとはこいいう事か。

文福師匠の心の暖かさが、会場をたっぷりと暖める。

ほんま、文福師匠、お祝いの高座、ありがとうございました。

Takeshi Masuda Photo Graphy

Takeshi Masuda Photo Graphyより転載

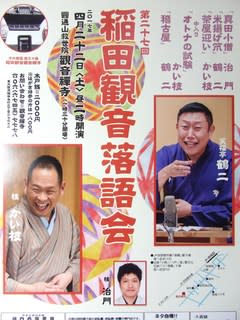

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「三十石」

最初に、10回目を迎える事ができましたと、御礼の言葉。

そして、マクラで、文福師匠。地方の仕事の帰り、わざわざ寝台車で帰ろうと、

寝台車で揺られながら、西村京太郎を読むのが楽しみと・・

主人公になった気分で、案外ロマンチストなお師匠さんでと。

噺は「三十石」、伏見の浜からスタート。

人形の角が折れたところで、皿が割れると一度つないでみたり、

焼き芋食べたら、そのたべあとみたり、

鼻をかんだら、ちりがみをひろげたりと、随所にくすぐりいれながら進行。

船の、乗船名簿のつくる際の、うだうだには、

長谷川多持、竹内日出男、中川清、河合一など、四天王の面々が勢揃い。

そして、いつもながら、お女中が乗ってくるというところからの

喜六の、大阪の八軒屋に着いてからの妄想がおもしろい。

「相乗り、幌かけ、ほっぺたくっつけ、おけれっつの、ぱぁ」

このあぽらしい、台詞が、三十石では一番愉しい。

「やあれー、伏見、中書島な、泥島なれどよー」

「よーい」、「よーい」・・・・暖簾の間から、楽屋を見れば、

文福師匠も声を合わせて「よーい」、「よーい」・・ええ。もんですな。

楽屋、仲良う、共同作業。

三十石、船頭歌が、メインですな。

楽屋からの、返答歌は、本日は鉄瓶さんの声。

聴くほうも少し緊張したが・・・・・歌い終わった時、舞台の鶴二さん、

「いろんな、節が、あるもんじゃなぁ」と・・笑いを誘う。

今では、ゆっくり旅する事も少なくなり、現在、残っていると言えば

「大阪、札幌間」の「トワイライト、エクスプレス」か。

自らの足で歩く、お遍路さん的旅か。

お金だけではなく、時間をかけれるのが、究極の贅沢ですな。

でも、「よーい」、「よーい」、ゆったりと流れる「三十石」の空間。

まさに、鶴二さん、夢の通い路にひたりましたでぇ。

Takeshi Masuda Photo Graphy

Takeshi Masuda Photo Graphyより転載

次回は、桜の咲く、四月とか、待ち遠しいですな。

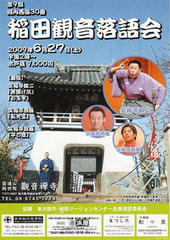

第10回・稲田観音落語会

2009年12月12日(土)午後2:00開演

稲田観音寺

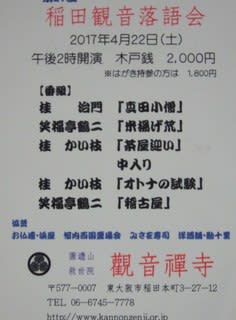

一、桂ぽんぽ娘・・・・・・・・・・・・・・「桃太郎」

二、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・・「おごろもち盗人」

三、桂文福・・・・・・・・・・・・・・・・・・「大相撲風景」

仲入り

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「三十石」

09-80-367

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おまけ・・打上の様子(鶴二さんの実家、北巽の

みさを寿司 にて)

打ち上げでも、文福師匠とぽんぽ娘さん、パワー全開。

素人の田中登さんが、どうしても皆様の前で歌いたいと、

ぽんぽ娘さんの紹介で歌いはじめたのは、なんと文福師匠。

数え歌からはじまり、立っても座ってても、ぽんぽ娘さんに振ると、

すぐさま、あうんの呼吸で応える。

ぽんぽ娘さんの、場を盛上げる力は相当なるもの。

「鶴二兄さんに会ったときから、いやでした。」

「何で、最初に、この方に、弟子入りしなかったのか・・と」

ほんま、ヒヤリ、ホゥ、の笑い。

文福師匠が言いかけてつまると、

「噛まなければ、笑い、いっぱい、とれるとこなのに」

「代われるものなら、代わって、あげたい」と

鋭いツッコミ、緊張と緩和の味付けが絶妙。

お二人を見ていると・・・ええ、師弟というか、ええ、コンビ。

今で言うと、宮川大助、花子。

昔にさかのぼれば、島田洋介、今喜多代。・・人生幸朗、生恵幸子。

古くは、砂川捨丸、中村春代の漫才を見ているようで、愉しい。

茶がま、文鹿、まめだ、ぽんぽ娘と、一人一人の個性を活かす育て方は、

文福師匠の懐の深さを感じさせる。

文福師匠・・・・・

三枝、きん枝、文珍、文太、文福と、各個性派の師匠連を育てた文枝師匠の、

意志を継いだ、まぎれもなく、後継者でおますな。

ぽんぽ娘さんの加入で、一段とパワーアップしました文福座、おもしろおまっせ。

稀少品の、サッポロのラガービールと、

湯引きと厚切りのてっさ、美味しかったですな。

たっぷりのかに。このあと、白子焼き、そして、てっちりと、河豚のフルコース。

お鮨も出て、最後はやはり雑炊でしめでしたな。・・超、美味しおましたで。

鶴二さんのお母さんと、文福師匠。

ジャンケンゲームで盛り上げる、ぽんぽ娘さん。

にほんブログ村

にほんブログ村

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・