巴の会・・・・今回は、「佐々木裁き」、鶴二さんの四郎吉が楽しみ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

期待通りの極上の「佐々木裁き」、主人公四朗吉よりも、

佐々木信濃守が出色の出来。

ご自分が出した問いに対する、想定外の四朗吉の答えの度に、

一本取られたと、戸惑う佐々木信濃守の表情が卓越。

最高の感激・・・・・・の続編は後日でおます。

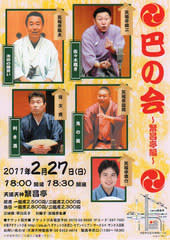

曲者揃いの巴の会(鶴二、瓶太、遊喬の三人プラス文鹿さんの四人ですが巴とは)

かっこいい・鶴二さんの一枚看板。

最初に、四人揃ってのご挨拶。

巴(三)でありながら、四人である由来を、瓶太さんが忙しい時に、

メンバー入りした文鹿さんを加え、今は巴の会として継続。

鶴二さんの、文化庁芸術祭優秀賞受賞されたことのご紹介を瓶太さんから・・・。

一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・・・・・・「つる」

まず、首長鳥のオンが一羽「ツ~・・ツ」と飛んできて、浜辺の松の木へ「ル」と止まった。

何度も、何度も、くりかえすが、間違わなくて、正解言うのではないかと、ヒヤヒヤ。

ちゃんと間違えて、「ねえ」と確認しながら、にやりとする喬介さんに、ホッとする。

一緒に高座に上がってスリルを味わっているような、ドキドキ感一杯で

それでいて楽しい、不思議な喬介さんの「つる」で、アホの台詞、間違う台詞というのが

いかに難しいのかが、よう解りましたで。

二、笑福亭瓶太・・・・・・・・・・・・・・・・・「池田の猪買い」

瓶太さんの賑やかな猪買い。

笑福亭の匂いがありながら、冬の寒さというより、ご自分でも言っておられましたが

汗びっしょりで、夏の噺かいなと。私は、池田に着いてからのしんしんと雪の降る情景が

、この噺の中では一番好きなんですが。

「つる」の由来まで教えてくれた甚兵さんがでてくるぐらい

いつもながらサービス精神たっぷりのいたって、

ご陽気な瓶太さんの「池田の猪買い」でおました。

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・・「佐々木裁き」

最高に、おもしろい。鶴二さんの「佐々木裁き」

四郎吉、生意気というより周りのおとなが普段喋っていることを悪気もなく喋っている。

それよりも、四郎吉の答えに、一本取られたと苦笑し、はたまた大人気なく憤ったりする

鶴二さんの佐々木信濃守、人柄の良さがでて最高

「座興、座興」と楽しむおおらかさ、ほんま、ええ、人ですな。

来月の、観音寺落語会は「親子茶屋」とか、ネタおろしではないが、

新たなる聴いたことのない噺の登場に嬉しくなりますな。

仲入り

四、桂文鹿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「利き酒」

題目をみると古典ようですが、実は創作落語。

酒を呑んで、銘柄を当てる「利き酒」

酒は濁りを嫌うので「キキザケ」とは読まず、「キキシュ」と読む。

さも、本当のようなことを挟みながら、噺がすすむ。

五つの中に、二つ、おんなじのがあるが、それは、どれとどれ。

うん蓄一杯の、酒談義、酒好きには堪えられない文鹿さんの「利き酒」でおました。

五、笑福亭遊喬・・・・・・・・・・・・・・・・・「鬼の面」

お母さんに似ているとお面屋のおっさんに貰うた、お多福の面。

旦那さんのイタズラで、鬼の面にすり替えられる。

それを知らない、子守のおせつ、母親に変があったのではと、お店を飛びだす。

奉公にでた子供を思う親の気持ち、親を心配する子供の気持ち。

思う気持ちは同じでも、「藪入り」が松竹新喜劇なら、この「鬼の面」は吉本的バタバタ劇ですな。

サゲは、「鬼が笑うてる」、「来年のハナシをしたからや」

せっかく、人情噺っぽくきたのに、サゲは肩透かしでおますな。

でも、あまり聴く機会のない噺、遊喬さん、ありがとさんでございます・・・。

巴の会~繁昌亭編

2011年2月27日(日)午後6:30開演

天満天神繁昌亭

一、笑福亭喬介・・・・・・・・・・・・・・・・・「つる」

二、笑福亭瓶太・・・・・・・・・・・・・・・・・「池田の猪買い」

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・・「佐々木裁き」

仲入り

四、桂文鹿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「利き酒」

五、笑福亭遊喬・・・・・・・・・・・・・・・・・「鬼の面」

11-08-33