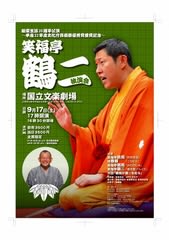

本日、噺家生活25周年公演~笑福亭鶴二独演会。

「らくだ」で、六代目松鶴の末弟子鶴二さん、笑福亭の底力を披露。

国立文楽劇場での噺家生活25周年公演~笑福亭鶴二独演会

楽屋口に掛かっているご、贔屓一同さんからの「のれん」

大きな753名の会場が、満席。・・・・・それも前売開始、即完売。

一、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・「阿弥陀池」

「吉三節分」のお囃子で登場。

マクラはいつもの、ネット検索で鉄瓶を行う時は、必ず笑福亭とつけてくださいと、

さもなければ、私の代りに、「南部鉄瓶」ばかりが次々出てきますから・・・と。

そして「阿弥陀池」へ、あとで、聞いたら、大きな会場で圧倒され、緊張したとか・・・客席から観る限り

堂々の高座。途中から客席の大きな笑いの塊に、自分自身のアドレナリンがでてきたようで

西宮の鯛、パオ―の象あたりから、ゆったりと気持ちよく落語を・・・

大舞台を、大いに愉しんでいるように、大会場の空気を和ませる・明るく勢いのある

鉄瓶さんの「阿弥陀池」でおました。

二、桂春蝶・・・・・・・・・・・・・・・・・「こうもり」

二世落語家のプレッシャーについて、特に米団治さんとの会話はおもしろい。

そして、「さくら」の替え歌は秀逸。

噺は、「鶴の恩返し」ではなく「こうもりの恩返し」

助けられた、こうもりが「あおい」という娘になって居酒屋で働く、看板娘になって恩返し。

サゲは、「雨降って、血かたまる」。

「恋くらげ」に続く、ファンタジー噺で、春蝶さん独特の、気だるい世界にひき込む。

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「稽古屋」

http://pub.ne.jp/masutake/より転載(詳しくはこちらへ)

大きく「鶴二」と染抜いた、ご贔屓さんから贈呈の座布団に替えての登場。

まずは、25周年の落語会をこの様な大きな会場でできましたこと心から感謝致しますと、ご挨拶。

チケットも発売するなり、即完売。すると鶴瓶さんから電話「完売したらしいなぁ」、「何でか、解るか」

「何で、でっしゃろ」と答える鶴二さんに、何も言わずに電話をきる鶴瓶さん。

昨日は、昨日で、「会場費何ぼや、何人入るんや」と皮算用する鶴瓶さんに・・・

「娘が高校受験、息子が大学受験で、お金掛りますねん」と答える鶴二さんに、

「すると、息子と、娘は、俺が養うてるみたいやなぁ」と、一見嫌味に聴こえる話をさらりと、

実は、今日の鶴瓶さん、ノーギャラとか、・・・・ほんと心底、弟弟子の鶴二さんがかわいいみたいですな。

噺は「稽古屋」・・最初は、多少の硬さは感じられたが、喜六が稽古屋に着いてからは、本領発揮。

お師匠はんの仕草といい、喜撰の歌、踊りの指南と音曲噺の品の良さを満喫させる。

そして、終わったあとに、高座を下りず、かっぽれの踊りを披露。

三味線といい、踊りといい、古き良き時代の噺家さんと、そして芸事の好きな鶴二さん。

ようやく、等身大の年になられて、円熟味がましている、なんといっても、芸歴25年でおますな。

四、笑福亭鶴瓶・・・・・・・・・・・・・「癇癪(かんしゃく)」

鶴二も、自分も、笑福亭は、いかに「捨て育ち」かと。

師匠の松鶴には、お互い一切稽古はつけてもらえず、師匠が亡くなってから、

数年経って、春團治師匠に稽古をと、お願いにあがると、

「あぁ、君には稽古をつけたらあかんと、六代目から云われてるんで、あかんわ」と、

未だに、つけて貰えない・・・。

おやっさんの「いらち」の部分を紹介し、落語「癇癪(松鶴バージョン)」へ。

私落語「長屋の傘」に続く、六代目シリーズ。

○オロナインをオロナミン、○アレルギー体質をエネルギー体質、○ガードレールをガードル

日常茶飯事におこる、言い間違いを師匠だけに正す事もできず、ひたすら従うだけの日々。

いらちで、周りの者に当り散らす師匠。・・でも、奥さんのあーちゃんに助けられ過ごす弟子生活。

鶴二さんの25周年に相応しい鶴瓶さんの、笑福亭松鶴物語の「癇癪」でおました。

五、対談「鶴瓶が鶴二を叱る」

幕が開くと、床几に腰かけた、鶴瓶さんと鶴二さん。

お客様、失礼と連れだって、立って中央に進む鶴瓶さん。

ちょっとした、お客さん目線、気づかいが凄い。

ハナシは、やはり師匠松鶴さんのこと。

鶴瓶さんが、コンクールに放り込まれたり、鶴二さんも、一切稽古をつけてもらってないのに、

突然、粉浜の初高座を決めて出ろと、「何も、稽古つけてもらってません」という鶴二さんに、

「なに、なんぞ、できるやろ」、「今から、なんぞ、覚えろ」・・そして、協会へ行くと事務員さんが

「子供やから、平林」がええやろと、テープを貸してくれる、それも、春團治師匠の平林を。

前日になって、「何すんねん、「平林」。」「誰のや」「三代目、春団治師匠の」。、「何分あんねん」「12分です」、

・・「ああ、ええやろ」と、それだけで・ほったらかし・・(実は、あーちゃんが、こそっと見に来てくれたらしく、それを聞いた師匠は顔を見るなり「あぁ、あがったらしいなぁ」の一言)

鶴瓶さんは、有名な、ABCの新人コンクールでのはなしを披露。

無茶なところへ、放り込んで経験さす、度胸をつけさす。

何遍の稽古よりも、お客さんを前にしての高座の方がどれだけ、効果があるか。

荒いけど「我が子を、千尋の谷へ落とす、虎」の育て方ですな。

師匠が亡くなられたからも、自ら新たな目標をかかげて挑戦するなんぞ、

鶴瓶さんはもとより、鶴二さんも、大いに師匠のDNA、意思を継いでますな。

対談のコーナーが終わって、横幕が引かれようとしたのを止め、鶴二が着替える間、話をと。

東北の被災地へ行った時、明るい被災者の方々のはなしを・・・ほんま、・・・・・。

おとんぼの鶴二さんの晴れ舞台が嬉しくて、鶴二さんのお客さんに愉しんでいただきたいと

サービスいっぱいの、鶴瓶さんの気遣い。

直弟子が嫉妬するぐらい、鶴瓶さんに、可愛がられている鶴二さんでおますな。

六、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「らくだ」

http://pub.ne.jp/masutake/より転載

25周年の日に合わせての「らくだ」なのか、あえて25年間置いてあったのか

どちらにしても、25年の集大成としての落語を披露。

7月に初めて、ネタおろしをしてから、何度となく高座に掛けながら練り上げてきた「らくだ」

この大舞台で、最高の出来に仕上げるとは、凄い、意志力。

紙屑屋が酔い初め、ヤタケタの熊に絡み初めてからは、最高調。

随所に、六代目を彷彿させ、笑福亭のお家芸、酒の噺が完璧に、鶴二さんのものに。

音曲噺から、酒の噺、滑稽噺と、器用にこなす鶴二さん。

これからの、噺家生活で、更にどの様な鶴二さんの色を加えてくれるのか、愉しみでおますな。

「真摯に芸に励む」一人の芸人さんの晴れの舞台に立ち会えて、

心から、感動、感銘の落語会でおましたな。

噺家生活25周年公演~笑福亭鶴二独演会

2011年9月17日(土)17:00開演

国立文楽劇場

一、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・「阿弥陀池」

二、桂春蝶・・・・・・・・・・・・・・・・・「こうもり」

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「稽古屋」

四、笑福亭鶴瓶・・・・・・・・・・・・・「癇癪(かんしゃく)」

中入り

五、対談「鶴瓶が鶴二を叱る」

六、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・「らくだ」

三味線・・・林家和女、はやしや久子

鳴物・・・・・笑福亭呂竹、笑福亭松五、笑福亭生寿

お茶子・・・高嶋藍

11-28-136

新柄の、鶴二さんの手拭。

噺家生活25周年記念協賛への記念品の酒盃。

打上げの「鶏蔵」さん

ほっとした鶴二さん

三味線の林家和女さんと、はやしや久子さん

本日、トップバッターでクリーンヒットの鉄瓶さん

お手伝いの、呂竹さん、生寿さん、松五さん

ご贔屓の面々

一日が終わろうとしている、国立文楽劇場

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓

にほんブログ村

にほんブログ村<