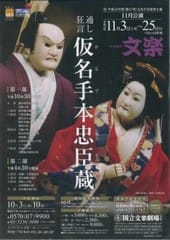

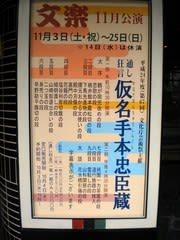

通し狂言、仮名手本忠臣蔵・・・でも幕見席で七段目を。

良かったでっせ、感激の一言。

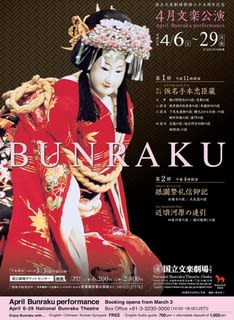

初文楽を体験する為に、国立文楽劇場へ

初めだし、料金も高いし、嫁さんも一緒なので途中で飽きらても困るので、

まずはお試しと幕見席をと、早めに文楽劇場のチケット売場へ、当初立見と思っていたら、

ちゃんとお席が、最後列2列の左右の端に各4席ずつ、計16席が用意されている。

座れるとなると、逆に、嫁さんのお眠りタイムの危険がいっぱいになりましたが・・・。

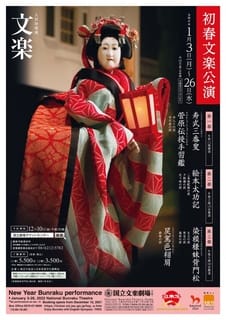

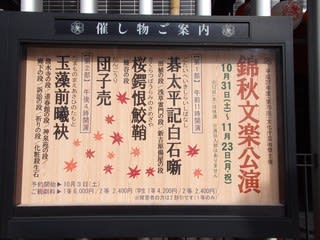

平成24年11月公演 ・幕見席のご案内

第一部 1030開演~16:00終演

Å幕・大序・二段目・三段目・・公演時間、2時間05分・・\1,500円

B幕・四段目・・・・・・・・・・・・・・・公演時間、1時間12分・・\1,000円

C幕・五段目・六段目・・・・・・・・公演時間、1時間43分・・\1,500円

第二部 16:30開演~21:00終演

D幕・七段目・・・・・・・・・・・・・・・公演時間、1時間25分・・\1,000円

E幕・八段目・・・・・・・・・・・・・・・公演時間、30分・・\ 500円

F幕・九段目・大詰・・・・・・・・・・公演時間、2時間05分・・\1,500円

凄いでしょう。通常[1等]5,800円・[2等]2,300円

幕見の料金はお値打ちなんですが、全部観るとこの時間の長さに驚き、

一部だけでも、5時間半、二部は4時間半、通しならなんと10時間。

どっぷり、忠臣蔵の世界に。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まずは、会場に入る前に1階の資料展示室へ。

ここでは、ボランティアの「文楽応援団」の方の説明をうける。

三味線の持たして貰って、太棹の重みと撥の大きさを実感。

下駄では、下に滑りが良いために片方の下駄に二つの草鞋がつけてある。

ここから「二足の草鞋を履く」という言葉が。

人形では、腕のところの棒を「差しがね」と、これも遠隔して動かすことの語源とか。

今日が初めて、「七段目」が見たくてというと、見所を優しく教えてくださいました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、お待ちかねの「七段目」へ。

【七段目】祇園一力茶屋の段

2012年11月10日(土)午後4:30~5:55

国立文楽劇場

まずは、筋書はパンフレットから転載・・・

由良の助は夜毎遊興ふけっているという噂です。元塩屋の家老斧九太夫は師直方に

内通しており、由良の助の本心を探るため、祇園の一力茶屋に姿を現します。

丸太夫はいったん帰った振りをして、縁の下に潜みます。由良助が力弥の届けた

顔世からの密書を読んでいると、遊女となったおかるが二階から鏡に写して読み、

九太夫も縁の下で読みます。その気配に気づいた由良助は、おかるの身請けの話を

もちかけます。おかるの兄で足軽の寺岡平右衛門は、大事を知ったおかるを斬って

一味に加わろうとし、おかるも勘平の死を知り、死を望みます。様子を聞いた由良助は

平右衛門を一味に加え、おかるに裏切り者の九太夫を討たせてやるのでした。

中に入ると、鶴二さんの独演会があった会場だが、今回は左側の一番後ろ。

でも桟敷風で結構観やすい。右手の出語り床には太夫の席が四つ、三味線の席が一つ。

あとで知った事だが、普通の演目では太夫が、落語のようにすべての人を語り分けるのに、

この「七段目」だけは、各登場人物に合わせて、太夫も替る、立ったり座ったりその頻繁なる

入れ替えに、びっくり。そして、平右衛門は下手に一人座布団だけが置かれて語る。

最初が、イレギュラーの舞台とは、良いのか悪いのか、

でも、舞台はおかるの部屋の2階と九太夫が潜む床下との三層、そして左右からの掛けあい。

まさに、ビジュアル的にも、音響的にも、華やかな舞台・・・

見ていても聴いていても楽しくておもしろい。

落語の「七段目」で、若旦那と定吉がこの段を選ぶのにも、納得。

由良助は豊竹咲太夫さん、どっしりとしたで重みのある声でありながら、

のらりくらりの遊び人の酔いっぷりは粋、「人参呑んで、首くくる様なもの」とか、

おかるが梯子を使って二階から降りてく時には、下から覗きこんで、Hな科白を吐く。

時間が経つごとに、一力の茶屋に馴染んで、自然と笑える自分に驚く。

間になぞかけを挟み込んで、「文楽の予算とかけて、寒い日の庭の手水鉢ととく」

「そのこころは」「どちらも、凍結は困ります」と、こんな、自由、遊びがあるんですな。

おかるや、平右衛門の退出に拍手がおこる、

あとで遣い手をみると、桐竹勘十郎さんや、吉田蓑助さん(名前だけはお聞きしているが)

初体験にはもったいないぐらい、さぞかし凄い豪華な舞台なんでしょうな。

○兄さん、やぁ、面目ないわいなぁ

●何の面目ないことがあろぉか。関東からの戻りがけ、母じゃ人にみな聞ぃた。

ご主のため夫のためよぉ売られた、でかしたでかした。でかしたわいのぉ~

○ほんなら兄さん、叱ってやないか?

●何の叱ってよいものか、兄は誉めておるのじゃ。

ここからは、落語でお馴染みの「七段目」。

しばらくして、ハタと気が付いたが、あれは歌舞伎、今日は浄瑠璃、ちょっと違いが・・。

でも、おかるが夫勘平の死を知って、自分の命を兄さんの仇討の為ならと自害すると云う

とこなんぞは、ぞくっと、そしてほろりとしますな。

大河ドラマが、一段だけですが、1000円で観れるなんて、嫁さんと共に、良かったの連発。

こんな楽しい芸能を観ないなんて、大阪人としてもったいないの一言でおます。

今回の通し狂言、今月25日まで、四段目の判官の切腹、五段目の山崎街道は聴きたいので、

次は、一部を通しで観たいもんですな。

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓・・・