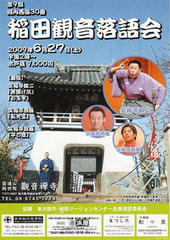

・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲田観音落語会・・・・・・・・・・・・・・・

鶴二さんを二席聴けるのは、独演会以外では、ここだけ。

週末は、楽しみですな。

・・・・・・・・・稲田漢音寺の本堂・・・・・・・しっとりとしたお寺さんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・庭の蓮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

庭の四畳半ぐらいの蓮池、

お寺さんの蓮だけに、天国の匂いがしますな

水面下にある、茎は食すことができ、原始レンコンと呼ばれ、

今食べてる各種レンコンの、ルーツらしいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一、笑福亭飛梅・・・・・・・・・・・・・・・・「十徳」

落語は、松枝師匠の二番弟子、飛梅さんが開口一番で飛び入り。

元、鳶職らしいが、27才で人生考えることがあり、この世界ヘ。

社会人経験があり、同じような師弟関係の中で、礼儀もわきまえ、

今の若い子のチャラチャラ感も無く、心構えも教えることなく

即、落語の修業に入れるものと思う。

・・・・・浴衣姿で登場。こちらまで、緊張がはしる。

出てくるなり、名ビラが無いので

一番上に出ていた、名ビラを指して

「稲田観音落語会」と申しますと、・・ボケをかますが

客の方にも、余裕が無いので、まともにすべる・・。ああ可哀相。

気をとりなおして、携帯電話の電源を切って頂くようお願い。

不安げにスタートした「十徳」。

ネタに入ると、稽古の成果がありありと、口調も噛むことも無く。

二回目の高座とすれば、最高の出来。

体は小粒だが、大型新人、デビューでおます。

あとで、聞くと右手にあるご本尊さんに成仏したいぐらい

あがっていましたとか・・・、生まれたばかりの新生児をみるようで、

これからの、日々の高座、成長が楽しみですな。

落語家さんの、初舞台(二回目)に出会えたこと、客としても

幸せでっせ。・・・・・・・・・・・・・がんばれ、飛梅さん・・・・。

二、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・「米揚げ笊」

出番が替わって、二番目に鶴二さん。

「大まめ、中まめ、小まめに、米揚げ笊」で、

「まめ」とは笊の網目の粗さで、「間目」と・・・。

笊(いかき)も、ワープロ変換では、「ザル」で打つと「笊」の字が。

マクラで、丁寧に説明。

天満の源蔵町ヘ尋ね尋ねて行くさまは、楽しい。

十三の渡し、三国の渡しヘと行けば、池田の猪買いヘ。

この噺、教えてもらう問答のところ、

たづねていく動きのある旅ネタようなところ、

そして最後の堂島の相場師へのあがる、のぼるの立弁のところ。

落語の基本が、随所に入っているネタですな。

「米揚げ笊」のおもしろい噺家さんは、他の落語も必ずおもしろい。

そういう意味での、鶴二さんの「米揚げ笊」、「延陽伯」は絶品ですな。

二席ある、稲田観音寄席、鶴二さんファンの方は、必聴でっせ。

三、笑福亭恭瓶・・・・・・・・・・・・・・・・「転失気」

まあ、お住職さんの無知を笑いにしたネタで、お寺さんでやるには

不適格かと・・・他意は無いのでお許しを。

先週の田辺寄席で文太師匠が知ったかぶりが笑いを生むと、

後の「平の陰」や、「長頭回し」と同じタイプ。

「問うは当座の恥じ、問わずは末代の恥じ」と解っていても、

人生、ええ年になりますと、聞くのも憚れることも

ちょいちょいありますな。

転失気も、なぜオナラのことを言うのか・・

・江戸時代からの医学用語らしいが、語源は?ですな。

恭瓶さん、このような珍しい噺、聴かして頂きありがとさんで。

普通あまりされない噺は、おもしろく無くてダレルのが多い中

小僧の茶目っけもあり、よろしいな。

上方噺厳選180本中、私が生で出会えてない噺は・現在11席。

「鬼あざみ」、「帯久」、「風の神送り」、「菊江仏壇」、「酒の粕」、「短命」

「土橋萬歳」、「盗人の仲裁」、「ふたなり」、「厄払い」、「禍の下」。

最後に聴くの噺は、どれになるのか、解りませんが

まあ落語家さんにまずは演じて貰わねば

客側としては、何もできませんなあ。

まずは、こごろうさんの「鬼あざみ」を聴きに行かなければ・・・。

恭瓶さんの落語、笑福亭の骨太感あり、好演。

他の噺も聴いてみたくなりましたな。

でも、鶴瓶師匠のお弟子さん、各人多彩ですな。

仲入り

冷たいお茶とお菓子が出てきて、嬉しい。

NPOの食品リサイクルで、コーヒー豆を購入(200円)。

セブンーイレブンの見切り事件ではないけれど、

大量生産、大量消費、大量破棄の時代は終焉ですな。

落語を聴いていると、

江戸時代の方が生活が豊かにみえる時がありますな。

続いて

四、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・・・・「平の陰」

毎回、鉄瓶さんのマクラ、新鮮。

ほん、日常的なこと、さも昨日あったのごとくで、身近さが良い。

回りの人との関わりの中での、チョットした「かん違い」が

チョットした自虐的笑いになる。

この「かん違い」シリーズ、おもしろおますで。

噺は、松鶴師匠の十八番「平の陰」。を孫弟子の鉄瓶さんが。

別名、「手紙無筆」・・・無筆の男が、物知りの処へ手紙をもっていくが

実は、この人も無筆。

先ほどからの、知ったかぶりシリーズ。

聞きながら、探りながら、読み、いやあてずっぽをすすめるが、

「こんなこと書いてまへんか」言われると

「ああ、書いたあるな」の繰り返し。

実際、この手紙、誰からきて、何と書いてある手紙でしゃろか。

毎回、鉄瓶さんの新ネタに出合えるのも、稲田落語会の良さ。

次回は、12月12日(土)でおます。

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・「お玉牛」

鶴二さん、春団治師匠の十八番である「お玉牛」に挑戦。

だが、何年も前にネタ入りの噺らしい。

おもしろいが、前回のまん我さんと同じく、春団治師匠と比べてしまう。

何が違うのかと、帰りの快速の中、考えれる。・・・・・「所作」の部分か。

釜をもって踊るシーン。夜這いに入るシーン。

シッポ(扇子)でデポチンうつしぐさ。布団をめくる仕草にも

洗練された動きがある。

指の先まで神経細やかで、まるで踊りのようですな。

このネタ、稽古屋以上に踊りの素質が問われていたり、

そういう意味で、鶴二さんにピッタリの噺か。

是非、鶴二さんのニンに合うた「親子茶屋」は、

春団治師匠のもとで稽古をお願いしたいですな

「お玉牛」、でも大いに笑わせてもらいましたで、

鶴二さんの、ネタの蔵出しがある稲田観音落語会。

次々と回を重ねるのが、愉しみですな。

次回は、何と10回目の記念公演で・・・・・。

第9回・稲田観音落語会

2009年6月27日(土)午後2:00開演

稲田・観音禅寺

一、笑福亭飛梅・・・・・・・・・・・・・・・・「十徳」

二、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・「米揚げ笊」

三、笑福亭恭瓶・・・・・・・・・・・・・・・・「転失気」

仲入り

四、笑福亭鉄瓶・・・・・・・・・・・・・・・・「平の陰」

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・「お玉牛」

09-46-205