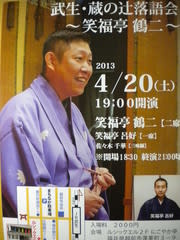

前回の武生の蔵の辻落語会が丁度、鶴二さんと出会って100回目の記念すべき落語会に。

2007年3月17日の田辺寄席での「馬の田楽」が最初の出会い。

その瞬間、すぐさま落語の世界に引き込んでくれました。

好きだった笑福亭の「高津の富」「不動坊」「くしゃみ講釈」「三十石」だけではなく、

「稽古屋」「口入屋」「紙屑屋」などの粋な噺から、「舟弁慶」「宿替え」などの夫婦もん

子供がでてくる「佐々木裁き」「馬の田楽」、酒にまつわる「猫の災難」「替り目」

そして一昨年の「らくだ」といい、すべての噺の登場人物が活き活きと・・・・・。

その後、人間らしい落語そのものの世界へ導いてくれる鶴二さんの落語にどっぷりでおます。

100回の落語会、126の演目の中で、印象に残ったBEST10をご紹介。

(解説は、そのときのものをそのまま転用しています。)

BEST・1・・・「舟弁慶」

名人とは何か~ラクゴがはずむ

2009年8月11日(火)午後6;30開演

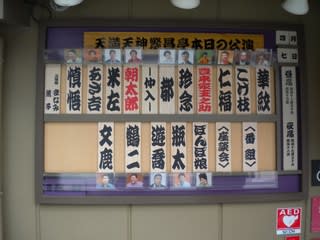

天満天神繁昌亭

六、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・

「舟弁慶」

鶴二さんの夏ネタ「舟弁慶」。去年より更にまったり感がでて

よろしおましたでぇ。

お松さんも、よう喋るけど、それほど下品ではなく。

上町のおやっさんとこでも、夜のはもちり(確か)、

翌日のなすの浅漬け等、具体的な料理が出てきて、

大阪の夏らしさが、更に増す。

喜六と清八が揃って出掛けるとこも、焼豆腐や鼻水と

油屋ならずとも、私たちも引き込まれる。

しっかりもんの女房と、頼りない夫。

始終、喧嘩しているようで、仲の良い夫婦。

それでないと、河へはまって芝居ごとなどできまへんで。

「青菜」の夫婦といい、落語にでてくる夫婦は温っかくて

仲ようて、よろいいなぁ。

ぐうたら亭主にしっかりもんの奥さん、」

私の理想とする、形でおますな。

名人とは何か。

何度も同じ演目を聴く。

それでいて、飽きない、芸。

まさに、鶴二さんの「舟弁慶」は、私にとっては名人芸でおます。

先日の「高津の富」に続き、鶴二さんのトリネタは

逃したらあきまへんでぇ・・・・。

BEST・2・・・「高津の富」

めざせ・四天王の会・・十八番に挑戦・・

2009年6月16日(火)午後6:30開演

天満天神繁昌亭

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・

「高津の富」

鶴二さんの「高津の富」・・最高の舞台でしなた。

・・・いつにもまして、笑いと感動が同時におこる。

特に、主人公が、宿屋の亭主に、田舎での金持ぶりを喋るくだり、

言い終った後の「あはぁ・・あはぁ・・あはぁ・・・・・・・・あはぁ」と、

「うぇっ」という亭主の驚きに、今回の「高津の富」集大成をみたり。

パワー全快で、私の好きな「笑福亭の骨太感」に大満足でおます。

お囃子の入った、「紙屑屋」、「稽古屋」、や「口入屋」でみせる

指先まで神経の行届いた、女性ぽい、はんなり感。

喋りだけでみせる「野ざらし」、「延陽伯」、そして「高津の富」の

男くささの骨太感。

まさに、血液型、AB、そのままの両極使いを大いに活かしてますな。

そして、どちらも、超逸品なのが、これまた、にくおますな。

今日の「高津の富」を聴いて、

いづれおとずれるであろう、鶴二さんの「らくだ」が、楽しみですな。

サゲのあと、思わず叫びたくなりました。

(本日の鶴二さんの高津の富)

・・・・・・・・「大当たり」・・・・・・・・。

BEST・3・・・「らくだ」

噺家生活25周年公演~笑福亭鶴二独演会

2011年9月17日(土)17:00開演

国立文楽劇場

六、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・

「らくだ」

http://pub.ne.jp/masutake/より転載

25周年の日に合わせての「らくだ」なのか、あえて25年間置いてあったのか

どちらにしても、25年の集大成としての落語を披露。

7月に初めて、ネタおろしをしてから、何度となく高座に掛けながら練り上げてきた「らくだ」

この大舞台で、最高の出来に仕上げるとは、凄い、意志力。

紙屑屋が酔い初め、ヤタケタの熊に絡み初めてからは、最高調。

随所に、六代目を彷彿させ、笑福亭のお家芸、酒の噺が完璧に、鶴二さんのものに。

音曲噺から、酒の噺、滑稽噺と、器用にこなす鶴二さん。

これからの、噺家生活で、更にどの様な鶴二さんの色を加えてくれるのか、愉しみでおますな。

「真摯に芸に励む」一人の芸人さんの晴れの舞台に立ち会えて、

心から、感動、感銘の落語会でおましたな。

BEST・4・・・「馬の田楽」

第418回・田辺寄席

2007年3月17日(土)午後6:10開演

大阪市立阿倍野青年センター

鶴二さんとの初めての出会いの落語会。

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・

「馬の田楽」

なんて、「馬の田楽」の子供たちの活き活きしていること。

こんなに、楽しく、落語を演じる落語家さんがおられるのだと、感動。

仁鶴さんで育った私の落語好きが、ふつふつと再び沸きあがった瞬間である。

これから、はじまった、鶴二さんの落語とのおつきあい。

その後、4年も5年も続くなんて、私自身も予想していませんでしたな。

「ごまめ~の~いちょかみ」のプログは、2007年12月開始なんですが、

鶴二さんとの記念すべき落語会だけに、思い出しながら、敢てプログさせて頂きました。

そう言えば、このとき一緒に行った、中学生の姪っこの子が、今や東京の大学で学生生活。

時の経つのは、早いですな・・・・・・・(2011年4月)。

BEST・5・・・「紙屑屋」

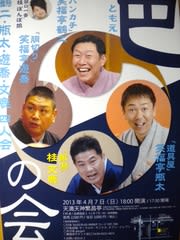

巴の会

2009年4月5日(日)午後5:30開演

天満天神繁昌亭

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「紙屑屋」

出てくるなり、「待ってました」の掛け声。

「紙屑屋」、これも、昨年の独演会の時のネタおろしから、

鶴二さんの十八番(オハコ)の仲間入り。

踊りといい、なんといっても、下座からの本格的な唄の声と

三味の音。・・・本日は林家和女さんと寺西美紀さん。

紙屑屋、上方落語の総合芸術、発揮のネタですな。

鶴二さん・・・・・・・・・・・・・「大当たり」。

本日の紙屑屋、所属の松竹芸能の方で、カメラ2台で収録。

家でも、鶴二さんの芸、堪能できるよう、

早めのDVDの販売、希望致しまっせ。

BEST・6・・・天狗裁き」

イチロウの攻撃・2回戦 「2回の表」

2009年4月16日(木)7:00開演

雀のおやど

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・

「天狗裁き」

鶴二さん、イチロウの会で、初打席、初ホームランの快挙。

「天狗裁き」ネタおろしを感じさせない、完璧なる一打。

メジャーのイチローは、今日復帰後、いきなり満塁ホームラン。

安打数も、3085本で、張本さんの日本記録に並ぶ。

でも、ユニフォームの背番号が、42.

大事な日なのに、永遠に記録に残るのに、51、残念。

噺は、最高。「友達」、「大家」、「奉行」、「天狗」と各人、

立場上分かったような話をするが、夢の話に興味シンシン。

ほんと、喧嘩の原因は些細なことながら、

その後の態度、対応で、話はややこしくなる。

この噺のおもしろさは、酒無くして、

人間のさががでているところだが

それを、鶴二さん、各人のセリフの違い以上に

しぐさと、そして目線で、見事に演じ分ける。・・・・よう、名人。

チラシには、お楽しみと書いてあったので、先週に続いて

「隣の桜」だったらと危惧していたが(我儘なファンまるだしでおます)

ほんと大当たり、ネタおろし直後の「天狗裁き」に出逢えるとは、幸せ。

でも、鶴二さんの打席に、ハズレ無し。

鶴二さんの、「お楽しみ」は、心から楽しみにして間違いありませんで。

BEST7・・・・「三十石」

第六回・繁昌亭大賞受賞記念落語会

2012年1月24日(火)午後6:30開演

天満天神繁昌亭

六、笑福亭鶴二(大賞)・・・・・・・・・・・・・

「三十石」

もう、でてきた時が、8時45分、時間は迫っていたがそこは大賞の会でトリ、

喜六清八が東の旅へ・・・ええ、「七度狐」かと思いきや・・・大津の宿で・・・「三十石」。

安定感たっぷり、明るく輝いて、そして華がある舞台。

乗り込んでくるお女中と八軒家について、「相乗り、ホロ掛け、ほっぺたくっつけ、おけれっつパー」で始まる妄想部分も

急ぐ事もなく、客席の笑いを待ってくれる、そして鶴二さんらしいほのぼの感が漂う。

そして、船頭唄を聞きながら枚方から八軒家への夢の通い路、夕闇の中ゆったりとすすむ船旅が心地好い。

大賞受賞に相応しい、品格のある高座でおましたな。

さすが、繁昌亭大賞、各賞の受賞者の会・・各人、力のこもった高座で充実感と満足感で一杯。

来年も、誰がなろうと是非都合つけて観たいものですな・・・

BEST・8・・・「稽古屋」

第一回・正覚寺寄席

2009年10月4日(日)」午後2;00開演

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・

「稽古屋」

「稽古屋」は、ここの御住職の奥さんのリクエストとか。

その奥さん、繁昌亭でお茶子もされており、やはりプロ。

座布団を仕替え、小拍子を置換え、名ビラをめくる動作で、

次の出番ヘの空気を、見事に入れ替える。

普段見逃しているお茶子さんの存在だけで、

落語会の格があがる。

鶴二さんの「稽古屋」丁度、一年ぶり。安定感バツグン。

お師匠さんのしぐさ、謡も、自ら愉しんでおられるかのよう。

鶴二さんの噺になってから、中央の小学生の笑い声。

それも、ひき笑いの声が、会場に響きわたる。

鶴二さんも、時折、好ましいという表情を・・・・・。

その笑いは、真に的を得た笑いで、

いつも高笑いのM子さんも形無しの

お客全員の、笑いのリーダー役である。

笑いに負けぬ大きな声の謡が本堂に響き渡り、心地良い。

「トーンツテン、トーンツテン、ツントチーンテンシャン、」

鶴二さんの「稽古屋」は、いつ聴いても、秀逸でおますな。

BEST・9・・・「替り目」

笑福亭で鶴二を祝う会・文化庁芸術祭優秀賞受賞記念

2011年5年11日(水)午後6:30開演

天満天神繁昌亭

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・

「替り目」

Takeshi Masuda PhotoGraphy

Takeshi Masuda PhotoGraphyより、転載。

入門したての時、「初舞台用意しといたで」「なんかできるやろ」と言われて

一週間で「平林」を覚えて、のぞんだ初高座の想い出を・・・。

噺は「替り目」。・・・・・・・・・黒紋付きだけに、貫禄の高座。

普段、偉そうにいうている男どもでおますが、

「かかぁ、大明神」と心で手を合わせているのは、替り目の主人公だけではありませんな。

時間が、おしていたのか「ああ、おまえ、そこにいたんか」で終わる。

この後の、うどん屋とのしんみりとした「一人酒盛」状態のところが

鶴二さんの更に良いとこだけに、少し残念でおましたが、今回の受賞対象になった演目だけに

更に、夫婦の掛けあいの味が増し、最強の十八番ネタになりましたな。

鶴二さんを称えると云うより、皆が師匠の六代目松鶴を語り、

昔を懐かしみ、笑福亭バンザイの愉しい会でおました。

BEST・10・・・「佐々木裁き」

巴の会

2011年2月27日

天満天神繁昌亭

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・・・

「佐々木裁き」

最高に、おもしろい。鶴二さんの「佐々木裁き」

四郎吉、生意気というより周りのおとなが普段喋っていることを悪気もなく喋っている。

それよりも、四郎吉の答えに、一本取られたと苦笑し、はたまた大人気なく憤ったりする

鶴二さんの佐々木信濃守、人柄の良さがでて最高

「座興、座興」と楽しむおおらかさ、ほんま、ええ、人ですな。

来月の、観音寺落語会は「親子茶屋」とか、ネタおろしではないが、

新たなる聴いたことのない噺の登場に嬉しくなりますな。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

読み返してみると、恥ずかしくなるぐらいべた誉めですな。

でもこの間に、芸術祭優秀賞は頂くし、繁昌亭大賞も受賞。

どんどん噺家さんとして実力と共に世間様に評価されはじめたことは

嬉しい限りでおます。、

米朝師匠曰く、噺家の旬は50才を過ぎてからだと、

それまであと5年、鶴二さんがどんな噺家さんになられるのか興味あるとこですな。

おまけ

この126の中で一番聴いた噺は・・・。

1・「高津の富」「稽古屋」・・・・・8回

3・「替り目」・・・・・・・・・・・・・・・・7回

4・「らくだ」「・・・・・・・・・・・・・・・6回

5・「不動坊」「舟弁慶」・・・・・・・・5回

7・「猫の災難」「寝床」「野晒し」「遊山船」「紙屑屋」

「七度狐」「米揚げ笊」「竹の水仙」・・・・・4回

逆に1回しか聴いてないのは

「鰻の幇間」はほん最近のネタおろしですが、その他では

「親子茶屋」「隣の桜」「七段目」「眼鏡屋盗人」「動物園」「道具屋」「煮売り屋」

どれもおもしろいのですが、なかなか出会うのは難しいですな・・・。

まずは、100回記念のご報告でおました。

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓・・・

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村