お洒落な会場・・ZAZA

中はこじんまりとよく入って60人ぐらいのライブ感溢れる会場。

太郎寄席というだけあって、席亭なのか関係者席に。

一、笑福亭呂好・・・・・・・・・・・・・・「つる」

仕事で遅れて入ると、既に高座には、呂好さん。

あれ、チラシには確か寅之輔さんだったはず、

もっと良い仕事が入ったのか、体調が悪いのか・・・・。

噺は、二人が掛けあっている最中、「近日息子」かと思いきや、

「何でも知ってなはるか」、「こんにゃくの裏表」、「南京虫、水虫、患いますか」

・・・ああ「つる」・・・だ・

呂好さん、しっかりした口調、前回の「近日息子」に感じていただけに、

「つる」には、逆に若さというか、勢いのなさに、しょんぼり。

でも、大好きな呂鶴一門。まだまだ、追っかけますでぇ。

二、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「遊山船」

天神祭の船渡御の司会役を今年もされた鶴二さん。今までの失敗談をマクラに。

三味線の絹代さんもおられるので賑やかな、夏の噺、「遊山船」へ。

よろしいな、夏らしくて、汗ばむ浴衣姿に、大川での夕涼み。

気は強いけれど、喜六の嫁さんの最後のセリフ

「去っても、汚い、イカリの模様」「質に入れても、流れんように」・・・粋な女房で。

「雀のお松」「カミナリのお松」さん、・・・・・「船弁慶」に続き大活躍の夏でおますな。

三、桂文鹿・・・・・・・・・・・・・・・・・・「代書屋」

春団治師匠の形は、はまり過ぎているので、

直弟子の梅団治さんにつけてもらった「代書屋」。

でも、代書というと、春団治さん、枝雀さん、あと三人ほど客がくるフルバージョンの

三つのパターンがあるが、

やはり、春団治さんの一門の形、随所に春団治師匠の言い回しが頭をかけまわる。

親離れしようとして、もがいてももがいても離れることができない、

そんな文鹿さんの「代書屋」でおました。

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「ねずみ」

今年の独演会にかけるべく、今、練りに練っている鶴二さんの「ねずみ」。

演りようによっては、お涙誘う人情噺としても充分語れる噺だが、

そこは鶴二さんらしく、あっさりとすがすがしさのある「ねずみ」。

卯之吉の「あのなぁ、おっちゃん」と、卯兵衛の「わたしの腰が立ちました。ネズミの腰が抜けました。・・かしく」の台詞がなぜか、好きですな。

益々、おもしろさの増していく「ねずみ」に注目。

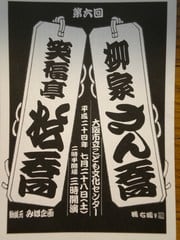

道頓堀太郎寄席・七月の会~笑福亭鶴二

2012年7月30日(月)午後7:00開演

道頓堀ZAZA POCKET`S

一、笑福亭呂好・・・・・・・・・・・・・・「つる」

二、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「遊山船」

仲入り

三、桂文鹿・・・・・・・・・・・・・・・・・・「代書屋」

四、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「ねずみ」

三味線・・・・吉川絹代

12-32-154

お知らせ

第15回・笑福亭鶴二独演会

2012年10月13日(土)夜

天満天神繁昌亭にて、開催決定。

ゲストは、ナオユキさん、揚野バンリさん。

ネタは、「大安売り」「ねずみ」「尻餅」とか・・・。

8月13日、前売発売。

いつもの打上げ風景・・・・。

左からふたり目の木積さん、若い落語ファンさん、今回初出会いでおます。

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓