今日は、夕方からの堺の初芝の落語会。

美味しい、旨い、遠方からも行く価値のある会場の、焼鳥屋、「鳥はな」

金屏風に、高座・・・・実は

組立て式の、頑丈なる舞台、屏風といい、店の意気込みが感じられるので、

4回、5回、と続くのは、間違いありませんな。

一、すずめ家すずめ・・・・・・・・・・・・・・「酒の粕」

すずめ家さんが主催の会、今回で三回目。

いつもは、河内長野で見かける、すずめさん。

噺は下戸の男が酒粕を二枚、黒砂糖を巻いて焼いて食べ、酔っぱらってしまう。

真っ赤な顔で、会った友達に、トンチンカンの答えを。

どれぐらい呑んだんやの問いに・・・・・・「こんなん、二枚」

アテは、・・・・・・「黒砂糖」

最後に、冷か燗か・・・・・「はふぁ、焼いて呑んだんや」のサゲ。

本来は、呑めそうな、すずめさん、無理のある、かわいい下戸ぶりでおました。

二、すずめ家ちゅん助・・・・・・・・・・・・「月に群雲」

ちゅん助さん、三喬さんがよく演る、小佐田定雄さん作の「月に群雲」。

泥棒、二人が、盗んだ物を買ってくれる、裏の道具屋へ行く。

玄人の証の合言葉が、「月に群雲」・・・

次々来る盗人の客に、道具屋のおやっさん唸っては、煙草をくぐらせ、

おもむろに、「花に風」。

此の台詞が言いたさに、この噺をしていると落語の中で、ちゅん助さんも語る。

決まり文句、「花に風」ですな。

でも、この噺、いかにも難しいんだと、よう解りましたな。

三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」

紅雀さん、この中百舌鳥にお住まいとかで、すずめ家さんとご一緒の会。

今日は、三味線もあるので、鳴物が入った、ネタをと・・

喜六、清八の気のあいました二人伊勢詣りでもしょやないかと・・・「七度狐」へ。

紅雀さんの、一番の見どころは、おさよ後家の入歯の無い、顔が最高。

伊勢音頭と共に、踊る姿は、不気味だが、楽しい。

七遍、仇して返すという、七度狐、あと五回、どんな仕返しをしてくるのか、

一度、見て見たいですな。

四、桂こごろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「阿弥陀池」

どんな噺を聴いても、工夫満載の、こごろうさんの落語。

まずは、強盗がピストルを持って押入った時も、

普通は、胸を肌蹴て乳の下、誤らずここを撃てで、

「盗人喜んで、乳すいよったやろ」とかがあるんですが、

こごろうさんは、胸を肌蹴る事はなく、さらりと流す。

こんな所に、こごろうさんの、落語への哲学を感じる。

象ノ処では、「パオ、印度とか、アフリカとか、耳の大きい、パオと鳴く

そこまで、云うたら自分でも、解るやろ。・・そうやなと思う・・。

ちょっとした、お客様目線がうれしくなる。

騙すというより、このおもしろいシャレで笑うてもらおうという気持ちで云うて回るオトコ。

慌てる友達夫婦への、「ウッソでーす・・・・。ウッソ・・・でーす」の言葉に、すべてが凝縮して表れる。

今日、すごく気になったので、あえて、終わってから、こごろうさんに聞いたのですが、

植木市、冷かした帰り、「スマンダで一杯、呑んだやろ」の台詞の「スマンダ」って・・一体何ですかと。

スマンダという店名か、スマンダという酒のアテか、それとも立ったままの一杯呑み屋を云うのか・・・。

答えは「スマンダ」は、「隅っこの処」と云う意味で、実際、阿弥陀池、和光寺の境内に

「すまんだ」という名の店があったらしい・・・と。

まあ落語を楽しむには、こんな些細な事は、どうでも良いことでおますで。

いつもながらに、こごろうさんの落語は、明るく楽しく、最高でおましたで。

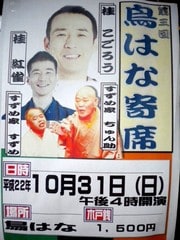

第3回・鳥はな寄席

2010年10月31日(日)午後4:00開演

鳥はな

一、すずめ家すずめ・・・・・・・・・・・・・・「酒の粕」

二、すずめ家ちゅん助・・・・・・・・・・・・「月に群雲」

三、桂紅雀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「七度狐」

四、桂こごろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「阿弥陀池」

10-53-226