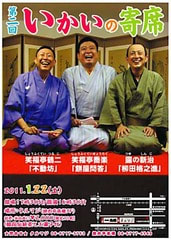

いかいの寄席・・なんと桃谷でっせ。

今日は、本町から心斎橋、そして桃谷へ、休日なのに忙しおますな。

でも「柳田格之進」は、楽しみな噺。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お洒落な、韓国カフェ、内装が素敵。

韓国調度品の数々。

一、笑福亭喬楽・・・・・・・・・・・・・・「餅屋問答」

地元だけに、親戚の方が多く来られてるとかで、熱が入った高座で、汗びっしょり。

後で聞くと、単に肥り過ぎで、汗かきだけとか・・・。

マクラは、ランドセル寄付のタイガーマスクのハナシ。

そして、「餅屋問答」へ、にわか坊主が適当に読むお経は無く、ちょっとさびしい。

餅は餅屋いう言葉があるが、坊主は餅屋でも務まるということか。

まあ、仏の教えを、あり難く聞いた様な、禅問答、無言の行でおますな。

大ちゃん、大熱演の一席でおました。

二、露の新冶・・・・・・・・・・・・・・・・「柳田格之進」

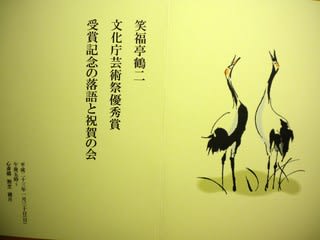

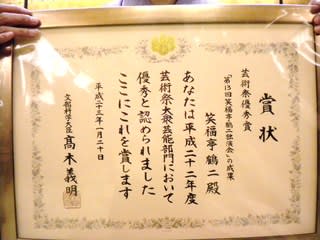

鶴二さんが、この度文化庁芸術祭の受賞をされたので、トリをして頂くので、

先に演らしていただきます。

正月三が日も、家でゆっくりさせてもらって、孫の面倒で愉しんでいましたと。

首を上げた、寝返りをうっただけで喜んでいる、我兄にも、初孫ができましたが、

「目の中に入れても痛くない」というのは本当で、孫の可愛がりようは尋常ではないみたいですな。

噺は、こちらでは珍しい「柳田格之進」。

彦根の藩士で下目付役だったが、汚名を着せられ、浪人として大阪で暮らす。

主人公は、碁のお相手で、大店の主人である井筒屋の籐兵衛さん。

元々は講釈ネタである。前に聴いたのでは、娘のお絹が廓に身を売ったあと

気がふれるのがあったが、新冶さんにはそのくだりがないので救われる。

柳田様への嫉妬とわだかまり、奉公人の忠義の見せ所と動く、

番頭の人間性に焦点をあてた、新冶さんの演出。

最後に、身請けされたお絹さんが、晴れて父と再開だが、

父の気持ちを考えると、ハッピイエンドと、心から喜べないのは私だけか。

でも、武骨とか、清貧とか、昨今には聞かれない噺だけに、心打たれますが・・・。

上方では、この様な人情噺を聴く機会がないだけに、新冶さんには良い噺。

ありがとうさんでございます。

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「不動坊」

マクラで、宝恵駕籠に乗ってでた時の初体験を紹介。

http://pub.ne.jp/masutake/より転載。

今宮戎の宝恵駕籠に乗る、鶴二さん。(文化庁芸術祭賞、受賞のご褒美か)

二週続けての「不動坊」。

噺はいつもながら、明るく、長屋に掃きだめに鶴というお滝さんと結婚できるという

利吉の浮かれるさまが、愉しい。

早川久子さんの三味線が入って、雪の降るシーンが締まり、寒さも心地良い。

でも、「不動坊」、季節商品だけに、冬のコートみたいで仕舞ってしまうと、

今年の冬まで出すことはないが、でも、ぼちぼち春。

「不動坊」は今日が最後でクリーニングに出すと。

文化庁芸術祭賞、受賞で、鶴二さんも、春到来ですな。

最後に、ざっくばらんの楽しい座談会。

若い時の苦労ハナシを・・・・、色んな処で落語をしましたと、バーのカウンター、

新冶さんは、居酒屋で店が一杯で、表の路上の段ボールの上で着替えたとか・・・・。

最後に、落語家になりたいという小学生が登場、

新冶さんが、「賢い子でないと、落語家にはなりたいとは、思いません。」

「でも、本当に賢い子は、落語家には、なりません。」と、

いたって真面目に答えておられたのが、印象的でしたな。

喬楽さんの、叔母さんや従兄弟の方も紹介されて、ほんとアットホームな雰囲気で、

次回、三回目は、5月か6月開催を予定しているとか・・・。

第二回いかいの寄席

2011年1月22日(土)午後6:30開演

タルマジ

一、笑福亭喬楽・・・・・・・・・・・・・・「餅屋問答」

二、露の新冶・・・・・・・・・・・・・・・・「柳田格之進」

仲入り

三、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・「不動坊」

11-03-13

一口メモ

猪飼野(いかいの)は、大阪市東成区・生野区にまたがる、鶴橋から桃谷にかけての

JR 大阪環状線東側と平野川に挟まる地域とその周辺の地域の総称。

旧東成郡鶴橋村の大字 であり、住居表示制度施行(1973年)前の地名である。 ...

会場は、そかい通りにある、焼肉の高橋さんの三階でおます。

にほんブログ村

にほんブログ村