今日は、落語仲間のM樹さんのお誘いで、吹田のよね吉さんの会ヘ。

淀川を超えると、やはり米朝さん一門の勢力範囲か

よね吉さん、阿か枝さん、二乗さんと、端正な落語が楽しめそう。

阪急吹田駅から、徒歩2分いたって便利な吹田メイシアター。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

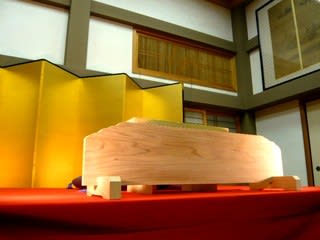

立派な高座。・・・金屏風は、主催者の方の手づくりらしい。

いつもの落語会との客層の違いに戸惑う。

20才代の若き女性が、半数以上、そして残りの大半がご婦人

残る男性は2割程度。お客さんは予約で完売の120名。

さすが、イケメン噺家、よね吉さんの親衛隊集合か。

おっさんは、肩身の狭い思いで、小さくなって落語を聴く。

一、

桂二乗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「道具屋」

このよね吉さんの落語会に最初から出していただき、

客席からの早くよね吉さんを出せのビームにも慣れつつ、

今日も負けぬよう、頑張りますと・・・・。

でも、噺っぷりは、いつもの二乗さんらしくない。

若い女性の色香に惑わされているのか。

噺は「道具屋」、笑福亭がやる、

客が帰る度の隣の下駄屋のツッコミが無く寂しい。

これも、ネタおろしなのか・・・・・。

二、

桂よね吉・・・・・・・・・・・・・・・・・「風邪うどん」

ネタおろしの会で、マクラも沢山仕込み実験的にここで試している様。

マクラも、20分ぐらい、あれやこれやとお試しキャンペーン中、

若いお客様の、お肌にあうかどうか、反応見ながら進めていく。

まずは、レギュラー司会の「ぐるっと関西、おひるまえ」に

吉田栄作さんが登場、負けてはいけないと、Tシャツにジーンズで対抗。

でも、このごろ、太ってのデブネタは、フアンからブーイングらしい。

そして、朝ドラの共演の、「のぞみ」、「めぐみ」のマナ、カナとインタビュー。

吉田栄作さんの、出が打合わせとは違って、アシスタントが思わず

「しじみ」、「めぐみ」役のと、言い間違い。

「牡蠣」の話しへといきたいですが、一度聞いた事のある人挙手、半分。

聞いた事のない人、残り半分。・・やりますと、NHKのレポーター役で、

独演会の前なのに、生牡蠣を食べる仕事。

牡蠣にあたるととかは、新鮮というより、体調次第とか。

本番では、打合わせとは違って、きっちりと生牡蠣を食べる羽目に・・・。

まあ、生本番の番組は色々あるんですな。

本日のネタおろしは、「かぜうどん」。

初めて、よね吉さんの酔態を初めて見たが、

「お冷」の説明でのカラミぶりはなかなかのもの。

「喉がつぶれた」声も、つぶれているが聴き取り難くも無く、

それなりの感じがでている。

ネタおろしと言えど、完成度高し、さすが米朝一門。

三、

桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・・・・「金明竹」

得意ネタと言うか、いまや阿か枝さんの鉄板ネタ、硬いネタ「金明竹」

でも、何度聞いても、おもしろいですな。

丁稚の悪ふざけで、引き起こす勘違いをを上品に演じる。

でも、この噺の良さは、最後に出てくる御使いの方の立て弁の素晴らしさ。

都合三回言うが、三回目は、女将さんに解り易くと言いながら

客の私たちにも、解りようにゆっくりと説明しながら、話してくれるが、

細かい内容は、今だ解らず。・・・でもここの処の阿か枝さんかっこいい。

真樹さんの助言により、その長科白を・・・

「わて、中橋の加賀屋佐吉方から参じました。先度、仲買の弥市の取次ぎました道具七品のうち、祐乗、光乗、宗乗三作の三所もの。並びに備前長船の則光、四分一ごしらえ横谷宗岷小柄付きの脇差し、柄前はな、だんなはんが古鉄刀木といやはっとりましたが、やっぱりありゃ埋れ木じゃそうにな、木が違うておりまっさかいなあ、念のため、ちょっとお断り申します。次は、のんこの茶碗、黄檗山金明竹、ずんどうの花いけ、古池や蛙飛び込む水の音と申します。あれは、風羅坊正筆の掛け物で、沢庵、木庵、隠元禅師はりまぜの小屏風、あの屏風はなあ、もし、わての旦那の檀那寺が、兵庫におましてな、この兵庫の坊主の好みまする屏風じゃによって、かようお伝え願います・・・・・・・・・・・・・・・・・」Wikipediaから転載

ぼちぼち、大きなネタにも出会いたい、

阿か枝さんがトリをとるような落語会に出かけなければ。

四、桂よね吉・・・・・・・・・・・・・・・・・「天神山」

今度のマクラは、深夜に見たTV「妖怪人間ベム」の話をたっぷりと。

男のベム、女のベラ、子供のベロの三人は、父でもなく、母でもなく、

夫婦でもないが家族愛で結ばれている。

そして、善を行なえば、人間になれると、悪をやっつける。

「早く、人間になりたーい」

まあ、テレビを見ていての、オッサン的ツッコミ。

「そんなやつ、おらんやろ」が、落語的笑いの要素ですが、

昔のアニメ、ひっぱり出すと、そんなんおかしいやろが、満載。

若きファンには、大受けだったが、単に浜村淳さんの映画解説のようで、

最後に、よね吉さんらしい、更なるオチがあるのかと期待してしまった。

ホームグランドでは、受けているが、アウェイでは如何なる反応か、

よね吉さんも、良く理解、納得されていられるみたいで、

最後に「あんまり、反応なかったようで」と、すべてお試しのの会。

この様な、色々な着眼点で、自由に即、試みることのできる落語研究所。

ネタおろしだけでは無く、同時に独自性が問われるマクラの仕込にも

よね吉さんの笑いへの探求心が溢れる会ですな。

落語は「天神山」、良く聴いている気になっているが、

枝雀師匠のCD、DVDで馴染んでいるだけで、

実際の舞台は、小文枝師匠のみ。

今回、じっくりと演じられてるのをみると、ようできた噺ですな。

お寺の表の掃除で、「レレレのレ」とバカボンのレレレおじさんが登場。

師匠の吉朝に教えられたとおりで、伝承芸と。

ええ、吉朝師匠って、そんなに自由だったのか、・・・見られてないのは惜しい。

よね吉さんの、噺っぷりは、ざっくばらんで、デッサン画のよう。

思いのほか、オーバーアクションで、今までのイメージを払拭。

何度も何度も下書きを繰返している自宅のアトリエヘ、訪問したような、

桂よね吉さんの良き親衛隊に囲まれた、ネタおろし落語勉強会、

まさに吹田落語研究所でおますな。

帰りには、天下茶屋で下車、真樹さん夫婦と、トンテキで一杯、いや三杯。

楽しい、結構な一日でおました。

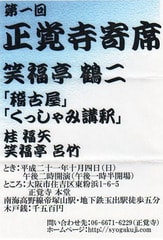

吹田落語研究所~桂よね吉ネタおろし落語勉強会

2009年10月10日(土)午後6:00開演

吹田市文化会館メイシアター・3階和室

一、桂二乗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「道具屋」

二、桂よね吉・・・・・・・・・・・・・・・・・「風邪うどん」

仲入り

三、桂阿か枝・・・・・・・・・・・・・・・・・「金明竹」

四、桂よね吉・・・・・・・・・・・・・・・・・「天神山」

09-62-309