心斎橋にある、大阪質屋協同組合のビル。

繁華街の真ん中だけに、仕事帰りの方もおられる、老若男女のお客様。

会場に張ってある、質屋協同組合のポスター。

質屋は安心です。遠い親類より近くの質屋へ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最初に、福車さんが出てこられて、

第5回目ですが、この質屋の組合の理事長の交代があったりして、

前回から一年もあきました。次回からは、一年に数回する予定とのこと。

そして、今日のメンバー紹介・・・・なんと、トップの二人は京大出。

なんと、高学歴の、業界か。

一、桂福丸・・・・・・・・・・・・・・・・・「道具屋」

最後に、福車兄さんの長講「らくだ」がありますので、手短に。

「道具屋」・・・でも、いつもの軽妙さがなく、重たく、福丸さんらしさが発揮されない。

「平林」なんかの子供、丁稚は可愛いのに、残念。

二、笑福亭たま・・・・・・・・・・・・・「陰陽師」

お題を控えてくるのを忘れたので、私がつけるとすれば、「霊能者」。

(誰か、正式のお題、お教えください)・・・・

★ゆういのおかんさんから、正しいお題「陰陽師」をコメント頂いたので、早速訂正致しました。

マクラは、やはり、今話題の、紳助さんの引退というより、893との関わりの部分を・・・。

でも、普通の噺家はまず大丈夫。まず、金が無いのと、知っている者もいないので、

一緒に写っている写真があっても、自慢にもなんにもならない・・・と。

そして、高津の公園のバラバラ事件へ・・・これは最高におもしろい。

ばらすと営業妨害になるので、是非、生で。(でも、話題の旬は終わりかけてますな)

噺は、安倍の近鉄という霊能者に、男女の雑誌の記者二人が訪問、

そこでのやりとり、展開が奇想天外でおもしろい。

同僚のゴマスリ男に、呪いをかけて貰うと、口ではおべんちゃらを言うが、

本心が行動に出てしまう。上司の頭は叩くし、アカンベェはするは・・。

昔の恋敵の怨念がこの若い女記者にとりついているのを、祓う。

いつもの、ショート落語は無かったが、でもこの霊能者、オムニバス風で、

たまさんらしいギャグ満載、そして、たまさんの新作は、いつも新鮮でおます。

三、笑福亭銀瓶・・・・・・・・・・・・・「持参金」

最近発売した、DVDと写真集を紹介。

噺は「持参金」、こんなに、ギャグ満載の銀瓶さんの古典は初めて。

古典継承派と思っていたのに、芸風が変ったのか、

それとも、偶々「持参金」、一席だったのか。

次の出会いでは、どんな演出なのか、興味津々ですな。

四、ナオユキ・・・・・・・・・・・・・・・「漫談」

一年振りの出会い。ALL、聴いたことのないハナシばかり、凄い。

街で、自転車に乗っていたら、子供とお母さん、ナオユキ自身のこと、など

お酒や、バーという夜のバージョンではなく、昼のバージョンシリーズ。

印象に残った作品を一つ

街で・・・「あの・・・の・・気ぃ悪く、せんといてください・・・ナ、・・ほんまに・・・気、悪うせんといて

ください・・・あの・・ナオユキさんと、違います・・・。」

「そんなに、俺に間違われるのが、気、わるいんか・・」

(でも、なんとも、ナオユキさんのハナシは、うまく伝えることは難しいですな)

あちらこちらで、ライブも多くされてる、ナオユキさん。

ボチボチ、単独ライブが聴きたくなりましたな。

五、桂福車・・・・・・・・・・・・・・・・・「らくだ」

最後の火屋までところまで演る予定なので、約一時間の長講。

思っていたより、熊がおとなしい。紙屑屋の酔いっぷりもおとなしくて、

全体的に、上品。紙屑屋の後妻が、先妻の子に遠慮しているとことなんぞ、

福団治師匠さんのように、人情噺風になっている。

らくだ、流石に色んな形がありますな。

長い噺だけに、噺家、各人の個性が、最後にはじっくり表現されますだけに、

あれこれ、やはり、聴き比べしたい、大ネタでおますな・・・。

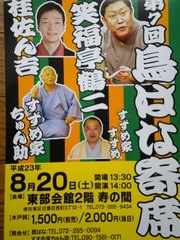

第5回・心斎橋 質屋寄席

2011年8月26日(金)午後6:30開演

心斎橋・大阪質屋協同組合ビル

一、桂福丸・・・・・・・・・・・・・・・・・「道具屋」

二、笑福亭たま・・・・・・・・・・・・・「陰陽師」

三、笑福亭銀瓶・・・・・・・・・・・・・「持参金」

仲入り

四、ナオユキ・・・・・・・・・・・・・・・「漫談」

五、桂福車・・・・・・・・・・・・・・・・・「らくだ」

11-24-107

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓

にほんブログ村

にほんブログ村 にほんブログ村

にほんブログ村