・・今回から、カラーのチラシ・・・

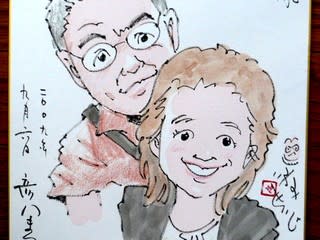

大好きな、鶴二さんと、ナオユキさんが、同時に見れるとは。

中津寄席以来か、遠い昔のような気がしますな。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会場の今里商店街にある・丸八・・・居酒屋そのまま・・

2階の片隅につくられたコンパクトで、チョット不安定な高座。

いつもは開催が夜で、一杯のお客さん・・でも今回は昼過ぎで

落語優先のお客さんだけで、30名ぐらいで、ゆったりと。

小選挙区の落語ファン、比例代表の居酒屋ファン、

票の読みが難しい・・・・次回はいつもどおりの、夜に開催予定。

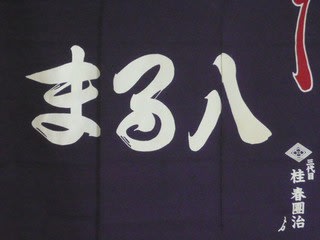

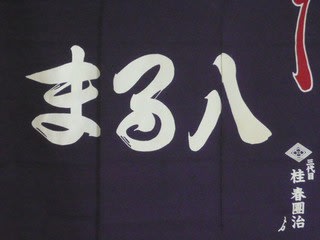

丸八の暖簾・・・・・・元々は春團治師匠がやっておられた丸八寄席。

それを弟子の春之輔師匠と、丸八の若旦那と高校の同級生

鶴二さんが受継いだ、新・丸八寄席・・・今回で四回目。

一、フル・コンタクト・・・・・・・・・・・・・「漫才」

M1グランプリ、第一次予選通過のコンビ。

名前の、フルコンタクトは、空手でいう寸止めではなく、

正味、どつくことなり・・真剣勝負という意味か。

名前通り、突っ込みの度に、相方の顔面に厳しく平手がとぶ。

落語になれている私には、生身への音、正味の叩きが痛々しい。

面白味の前に、芝居、決め事と解っていても、引いてしまう。

落語、漫才、笑いの追求は同じながら、道は違うのか

考えさせられる、漫才・コント(この違いも正確には解らない)でした

二、桂壱之輔・・・・・・・・・・・・・・・・・「転失気」

前回は、「崇徳院」をトリで演じましたが、今回は降格か、

また前座で出直しと定位置に戻っての出番ですと。

マクラもそこそこに、即本題ヘ。

知ったかぶりをするのは、いつの世にもあるようですが、

「天失気」オナラが解らず、お住持と小僧の珍念との珍問答。

でも、この噺、騙された珍念の騙す方に回る逆襲劇。

この、小僧の悪戯心が、笑いの壷。・・・そこを押さえなければ

・・大きな笑いが少ない噺・・壱之輔さん難しい噺に挑戦ですな。

サゲは、「酒杯(サカヅキ)古い時代からあったんでしょうな」

「ええ、そら、奈良、平安の時代から」・・・

三、桂春之輔・・・・・・・・・・・・・・・・・「まめだ」

まめだ、豆狸、ちびの小狸の事。

「豆狸が徳利もって、酒買いに・・・・」

「まめだ」。三田純市さんの作。米朝さんの「一文笛」と同じように

新作でありながら、既に古典の仲間入り。

この噺、の舞台のくすり屋さん、現在、三津寺さんを通る度に

斜め向いに、大きさも丁度、勝手にここかといつも思っている

陶器屋さんがある。・・・迷惑なはなしでんな。

最初に、主人公、大部屋の役者で、トンボきるのが得意というのが

抜けていて、突然のトンボに客としてはツイテいけず戸惑う。

サゲは、まめだの回りに、イチョウの葉がサラサラと集まって、

「狸の仲間から、ぎょーさん、香典が届いたな」と

この噺、笑いは少ないが格調高く、

サゲは情感たっぷりで美しい。

春之輔師匠の十八番、有難う御座いました。

四、ナオユキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・「スタンダップコメディー」

フスマから登場、舞台の前に立っただけで、

期待が膨らむナオユキさん。

最初の出会いの不思議感から、たまに戻る田舎のような

哀愁感に進化か。解っているけど懐かしさに、クスクスと

思いだし笑いのような微波がおこる。

主観的にみるか、客観的にみるか。

ノーマルか、アブノーマルか。

どこに位置するか、視点の位置で全ての価値観が変わる。

その、発想の着眼点、GAPが、ナオユキさんの笑い。

ごまめの選ぶBEST3は、「バーで、何で割りましょか」

「天然の女の子」、そして今日聴いた「踏んだり、蹴ったり」ですな。

どれも、紹介したいが、ネタばらしは営業妨害になるので遠慮。

あの、ボソボソ感が無ければ、十分の一も伝わらないので

是非、ライブでご覧あれ。

まだ、一度も見たことがない方、ナオユキさんの出るTVあり。

深夜ながら、マニアには密かな人気らしい。

今日知ったところで、私も実はまだ見てないのですが。

☆水曜日の関西TV(CH8)、01:35~「ビデグラジン」☆

まずは、録画のセットしておかなければ。

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・「高津の富」

笑福亭の十八番、そしていまや、鶴二さんの十八番「高津の富」。

何度聴いても。よろしいな。

今日は、お客さんが、30名・・・最初、笑いの渦が小さかったのが、

高津さんの境内ヘ行ってからは、エンジン全開、・・爆笑の渦。

笑いというのには、日によっては、客席が温まるというか

アイドリングに時間を要するのが、ようわかりましたで・・・。

でも、「高津の富」この噺、いったい季節はいつなんでしょう。

宝くじ、イコール、年末ジャンボで、

勝手に冬の噺と思っているのは、私だけでしょうか。

来月は、正覚寺落語会、須磨寺落語会、と

鶴二さんの落語会が続き、楽しみですな。

・・・・・・・・新しい落語会のご紹介・・・・・・・・

◆第一回・

正覚寺落語会

10月4日(日)14時開演

「第一回 正覚寺寄席」

笑福亭鶴二・桂福矢・笑福亭呂竹

@正覚寺(南海高野線「帝塚山」徒歩5分)

木戸銭・1500円・・・問:正覚寺06-6671-6229

第4回、

新・丸八寄席2009年9月22日(火)午後2;30開演

今里・居酒屋丸八

一、フル・コンタクト・・・・・・・・・・・・・「漫才」

二、桂壱之輔・・・・・・・・・・・・・・・・・「転失気」

三、桂春之輔・・・・・・・・・・・・・・・・・「まめだ」

仲入り

四、ナオユキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・「スタンダップコメディー」

五、笑福亭鶴二・・・・・・・・・・・・・・・「高津の富」