上方のこってり味の梅團冶さんと、江戸のサラブレッドの花緑さんの落語会。

笑いの多様性が体感できそうですな・・・。

二人だけの独演会。エコですが、中身は濃い。

補助席まで出た、満席の繁昌亭。

充実の落語会・・・・・・満足感、120%でおます。

一、桂梅團治・・・・・・・・・・「道具屋」

まずは、省エネの落語会で、前座もなく。・・・・即、梅團治さんの登場。

今日を迎えるにあたって、よく聞かれたのは「何で、花緑さん知ったはりますの」・・。

出番が一緒の際、こんな会、やってますとお話ししといて、今回も厚かましくも勇気をもって

ご連絡すると、こころよく返事・・・一昨年の市馬さんといい、江戸の中でも旬を選ばれるのはさすがですな。

この「道具屋」は、染語楼師に教えてもらったそうですが、前座で語られる機会が多いので軽い感じのする噺ですが、梅團治さんが演じると、もっちゃり感たっぷりで、どっしりとしていて、朝から炒飯のよう。

途中で金魚すくい屋が入り(こごろうさんは、射的まで入るが)、縁日の楽しさは、増す。

この男単なるナマケ者で、決してアホではない。

大きな声で呼びこみをしたり、客の足元をみたり、商売気は十分あり・・

アホの登場というより商売の壺を教えられる様な、梅團治さんの「道具屋」でおました。

二、柳家花緑・・・・・・・・・・「片棒」

爽やかに登場、なんとも不思議な縁で今回、この梅團治さんの会に呼んでいただきましたと・・。

あの「もっちゃり感」は独特ですね・・、ああいう方は東京には誰一人としておられませんと、日本一と

最大の賛辞。

今、高座返ししていたのが、息子さんの「小梅」ちゃんで、・・顔を見ると、瓜二つ(いや、ホンマ)。

今東西合わせて、約650名ほどの噺家さんがいますが、二世噺家が20名で、彼が21番目と、

二世のプレッシャーとかから、祖父の小さんさんのハナシへと。

そして、「片棒」へ

噺の導入の一言「番頭さん、番頭さん、こっちへ・・・・」で空気が替る。

声の張りといい、、ましてや東京詞、噺に入った瞬間に会場の空気が澄んでいくのが解る。

息子の名は「金、銀、鉄」・・・・次男の「銀」が語る葬儀は、お祭り騒ぎだが、そこは江戸。

木遣りが入り、芸者の手古舞、山車の人形はお父っあんで、人形の動きは愉しく

神田の神輿では、口での笛と太鼓が入って、かっこよさと粋さで、おもわず拍手が・・・・・・。

普段から、鳴物が一切入らない東京では、この賑わいは大いにうけるだろう。

この噺だけでも十分価値ありの、花緑さんの「片棒」の一席。

三、桂梅團治・・・・・・・・・・「持参金」

小梅ちゃんが登場すると、客席から「小梅ちゃん」の声。客席が和む。

客席見ることもなく、真面目に座布団返しと、名ビラめくりを行う。(好感)

出てきた梅團治さん、来月の生國魂神社で、実行委員長を務める彦八まつりのご案内を。

今回は、隣の公園まで会場を広げての開催・・・そこには120m線路の上を石炭くべてミニSLが走る。

「お子様にと言っているが、実は一番楽しみにしているのは、私」と・・・。

この噺をつけてくださったのは、米二さん。

花緑さんのあとだけに、いつもにも増して、もっちゃり感倍増の「持参金」でおます。

四、桂梅團治・・・・・・・・・・「青菜」

夏らしい噺で、これは、文太さんにつけてもろうたと、

「いちいち言い種変えな」植木屋に言わす、女房の言い種が、

「・・・・・・・・この、アンケラソウ」、「・・・・・・・・・・。この、腸チブス」、「・・・・・・・・・、この九官鳥」

これって、私が中学の時に、初めて聴いた仁鶴さんの「青菜」の言い回しと、一緒。

言い種の懐かしさも含めて、大阪の暑苦しさに汗ばむ様な、梅團治さんの「青菜」大好きでおますな。

五、柳家花緑・・・・・・・・・・「明烏」

「明烏」と言えば、八代目文楽。

あの甘なっとうを食べるシーンが有名だが(志ん朝さんは小梅)でも花緑さんは一切無し。

なだめる源兵衛と、覚めている太助、二人の性格も大いに違い、ぼっちゃんの扱いでの絡みでも

大いに愉しませてくれる。

でも、若さいっぱいの「明烏」花緑さん、うぶな若旦那が等身大で、色っぽくて、

この台詞がすべて、「昨晩、ぼっちゃんの部屋から、二度、男の悲鳴が聴こえた」・・・いいな。

江戸落語の紹介も兼ねた、梅團治さんの、これ独演会。

第六回のゲストは誰なのか、今から楽しみですな。

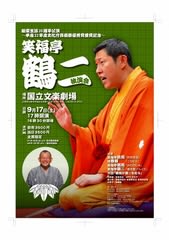

第5回・桂梅団治のこれ独演会

2011年7月31日(日)午後5:30開演

天満天神繁昌亭

一、桂梅團治・・・・・・・・・・「道具屋」

二、柳家花緑・・・・・・・・・・「片棒」

三、桂梅團治・・・・・・・・・・「持参金」

仲入り

四、桂梅團治・・・・・・・・・・「青菜」

五、柳家花緑・・・・・・・・・・「明烏」

11-21-95

落語仲間の井上さんの、骨折した足の甲。(全治何カ月なのか)

【 第21回 上方はなし 彦八まつり 】

日時:平成23年9月3日(土)、4日(日)

今年のテーマは 「東日本大震災復興支援」

第21回 実行委員長:桂 梅団治

にほんブログ村に参加中。

クリックで応援、よろしくでおます。

↓↓↓