松方弘樹が世を去り、さまざまなメディアがそれを報じた。

代表作としてはやはりこれ。

「仁義なき戦い」シリーズであろう。

後の「元気が出るテレビ」は「仁義」イメージからの変化をみなが楽しんだわけだからね。

そんな作品、この度、追悼番組として放映されたので、奥さんと鑑賞しました。

しかしまあ、何度観ただろう、このシリーズ。

広島の少し古いサツ回りにとっては、教科書とは言わないが、副読本ほどの存在ではあった。

だから、主要な登場人物のモデルが誰か、すべてわかる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E7%BE%A9%E3%81%AA%E3%81%8D%E6%88%A6%E3%81%84

奥さんの質問に「彼は死ぬ」「こいつは生き残る」などと説明する小生であった。

最初は怖がってた彼女だけど、次第に食い入るように。

作品としての力が強いことを、あらためて感じました。

で、ウィキペディアにこんな記述がある。

獄中手記を美能幸三が執筆した原動力は、1965年(昭和40年)に中国新聞報道部記者である今中瓦が『文藝春秋』四月号に執筆した「暴力と戦った中国新聞 ― 菊池寛賞に輝く新聞記者魂 "勝利の記録"」という記事への反論からであった

これがなかったら、美能氏はこれを書かなかったわけだから、「仁義なき戦い」自体も世に出なかったことになる。

今中「瓦」じゃなくて、「亘」だけどね。

「仁義」が副読本としたら、これはまさに「教科書」。

この方はボクが入社したときのホードーブチョー。

左の「許すまじ」とともに、まあ、覚えるほど読んだものですな。

まあ、そこから四半世紀が過ぎ、同じ立場になるとは思わなかったけどね。

そんな「仁義」。

暴力団抗争を描いたドキュメント風作品であるのはそうなんだけど、今回、別の思いも抱いたなあ。

これはホントにリアルな「サラリーマン小説」の感があるよね。

古くは源氏鶏太。これはジジイの本棚にあったので、小学生の時によく読んでた。

世の中のサラリーマンはみんな、お昼は日比谷公園でバレーボールをしてるのかと思ってたなw。

椎名誠の「銀座のカラス」なんかもサラリーマン小説なんだろうなぁ。

で、もっと強烈なのが「仁義」だと思う。

見栄や虚栄、欲や裏切りが横行する組織で、それぞれがいかに身を処していくか。

いやあ、考えさせられるね。

非常にわかりやすい、ろくでもない上司。

その権力におもねり、上昇を企む男。

小さな正義はそこには通用しない。

盟友ともやがて溝が生まれ、残酷な決断が迫られる。

男臭くも切ない、しかしリアルなストーリーだね。

どんな組織にもある、身につまされる話だからこそ、これだけみなに受け入れられたのでしょう。

まあ、サラリーマンは所詮、組織の中でぬくぬくしてるわけ。

自営の方々と比べれば、甘やかされてる(と、ボクは思う)

基本的に「生首」は取られないわけだから。あっ、首にはならないって事ね。

「気楽な稼業ときたもんだ~」でありますな。

https://www.youtube.com/watch?v=l_iGAKOZq2k

だからこそ、それでいいのかってことでしょうね。

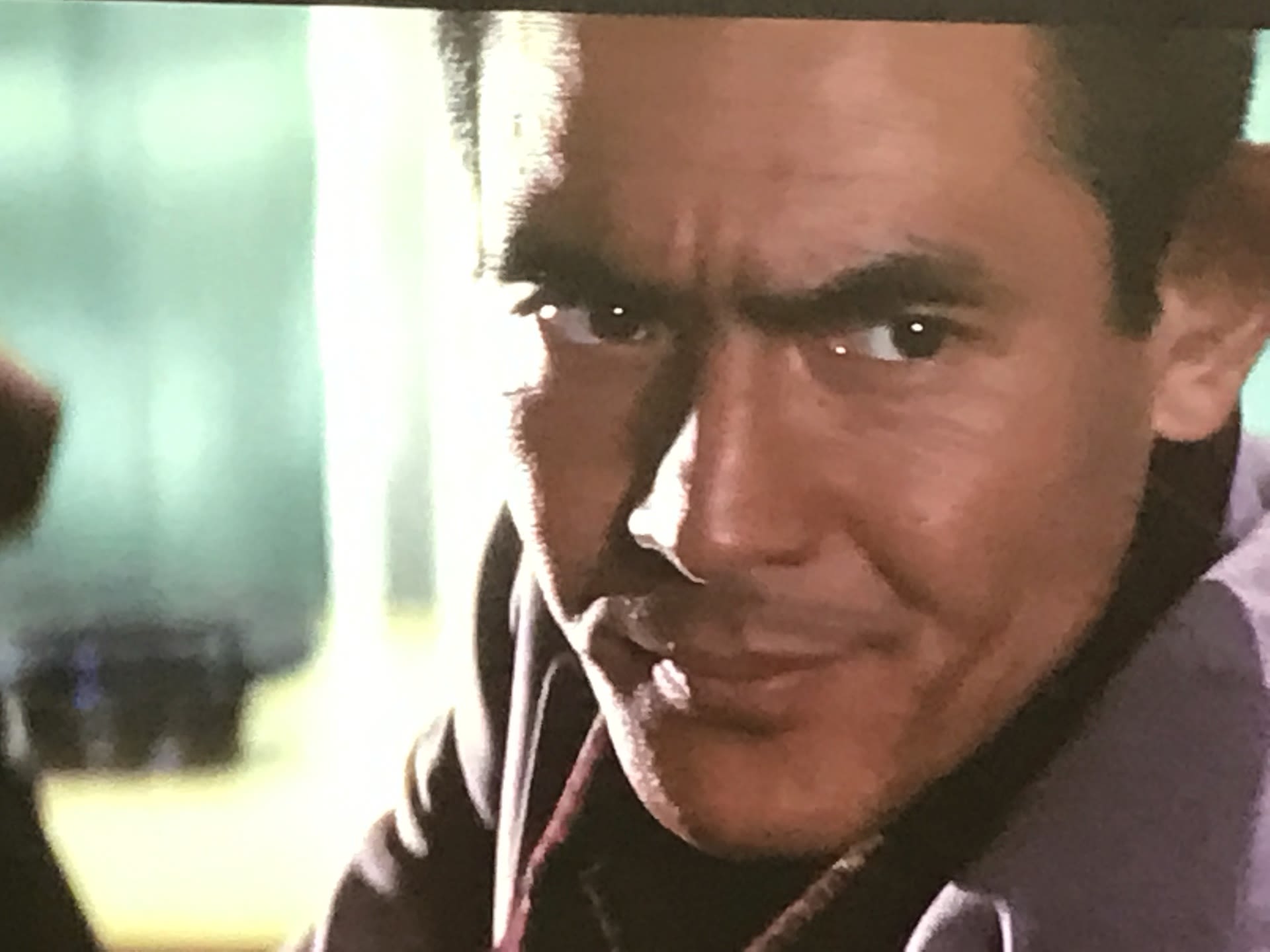

清濁併せのもうとする松方。彼は静かに目を閉じる。

それはそれで、リアルな選択だ。

ただ、そこで文太は視線を送る。

「お前はそれでいいのか。これまでの生き方をやめるのか」。

そんな訴えかけは、すべての組織人に届けられているような気がしますな。

「相談され体質」なこともあってか、いろんな思いや懊悩が各方面から届く今日この頃。

俺が何をやってあげられるわけでもないけど、まっすぐ前を向いて進みましょう。

自分に恥じない選択ってのが、最後にきっと自分を支えてくれるはずですよ。

代表作としてはやはりこれ。

「仁義なき戦い」シリーズであろう。

後の「元気が出るテレビ」は「仁義」イメージからの変化をみなが楽しんだわけだからね。

そんな作品、この度、追悼番組として放映されたので、奥さんと鑑賞しました。

しかしまあ、何度観ただろう、このシリーズ。

広島の少し古いサツ回りにとっては、教科書とは言わないが、副読本ほどの存在ではあった。

だから、主要な登場人物のモデルが誰か、すべてわかる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%81%E7%BE%A9%E3%81%AA%E3%81%8D%E6%88%A6%E3%81%84

奥さんの質問に「彼は死ぬ」「こいつは生き残る」などと説明する小生であった。

最初は怖がってた彼女だけど、次第に食い入るように。

作品としての力が強いことを、あらためて感じました。

で、ウィキペディアにこんな記述がある。

獄中手記を美能幸三が執筆した原動力は、1965年(昭和40年)に中国新聞報道部記者である今中瓦が『文藝春秋』四月号に執筆した「暴力と戦った中国新聞 ― 菊池寛賞に輝く新聞記者魂 "勝利の記録"」という記事への反論からであった

これがなかったら、美能氏はこれを書かなかったわけだから、「仁義なき戦い」自体も世に出なかったことになる。

今中「瓦」じゃなくて、「亘」だけどね。

「仁義」が副読本としたら、これはまさに「教科書」。

この方はボクが入社したときのホードーブチョー。

左の「許すまじ」とともに、まあ、覚えるほど読んだものですな。

まあ、そこから四半世紀が過ぎ、同じ立場になるとは思わなかったけどね。

そんな「仁義」。

暴力団抗争を描いたドキュメント風作品であるのはそうなんだけど、今回、別の思いも抱いたなあ。

これはホントにリアルな「サラリーマン小説」の感があるよね。

古くは源氏鶏太。これはジジイの本棚にあったので、小学生の時によく読んでた。

世の中のサラリーマンはみんな、お昼は日比谷公園でバレーボールをしてるのかと思ってたなw。

椎名誠の「銀座のカラス」なんかもサラリーマン小説なんだろうなぁ。

で、もっと強烈なのが「仁義」だと思う。

見栄や虚栄、欲や裏切りが横行する組織で、それぞれがいかに身を処していくか。

いやあ、考えさせられるね。

非常にわかりやすい、ろくでもない上司。

その権力におもねり、上昇を企む男。

小さな正義はそこには通用しない。

盟友ともやがて溝が生まれ、残酷な決断が迫られる。

男臭くも切ない、しかしリアルなストーリーだね。

どんな組織にもある、身につまされる話だからこそ、これだけみなに受け入れられたのでしょう。

まあ、サラリーマンは所詮、組織の中でぬくぬくしてるわけ。

自営の方々と比べれば、甘やかされてる(と、ボクは思う)

基本的に「生首」は取られないわけだから。あっ、首にはならないって事ね。

「気楽な稼業ときたもんだ~」でありますな。

https://www.youtube.com/watch?v=l_iGAKOZq2k

だからこそ、それでいいのかってことでしょうね。

清濁併せのもうとする松方。彼は静かに目を閉じる。

それはそれで、リアルな選択だ。

ただ、そこで文太は視線を送る。

「お前はそれでいいのか。これまでの生き方をやめるのか」。

そんな訴えかけは、すべての組織人に届けられているような気がしますな。

「相談され体質」なこともあってか、いろんな思いや懊悩が各方面から届く今日この頃。

俺が何をやってあげられるわけでもないけど、まっすぐ前を向いて進みましょう。

自分に恥じない選択ってのが、最後にきっと自分を支えてくれるはずですよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます