上からの締め付けも後世ほどキツくはなく、比較的自由に振る舞えた。だから軍制改革や短歌の革新にも辣腕を奮えたのだ。彼らの一代記は、いわばブラック企業におけるワンマン創業者の伝記のようなもの。幾らブラック企業のワンマン創業者でも、創業者なりに苦労や美談はある。その頑張りには学ぶべき点もあるだろう。

でも、それも所詮は「ブラック企業の頑張り」でしかない。だから時代が下るにつれて当初は少しあった人間的な要素も徐々に無くなり、次第に冷酷無比な体制に変質していったのだ。日露戦争での捕虜に対する人道的処遇も、単に「名誉白人」として外国から先進国扱いして貰いたかっただけ。トルコ軍艦エルトゥール号遭難救助の美談も、トルコが当時、日露戦争の同盟国だったから。どちらも損得勘定だけで人権尊重とは無縁の産物。そんな物が関東大震災での朝鮮人虐殺や南京大虐殺の反証になる訳がない。

「おもてなし」の国で、礼儀正しい筈の国民が、なぜ在日コリアンや沖縄県民、社会的弱者に対して、ここまで冷淡になれるのか?「助け合いが大切だ」なんて言いながら、なぜ「貧乏は怠け者の自己責任」と切り捨てられるのか?礼節も道徳も、人権意識から出た物ではなく、単に体面取り繕っているだけだからだ。

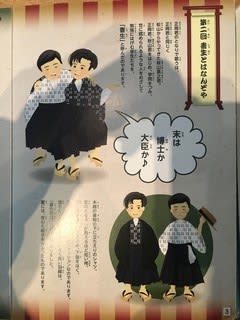

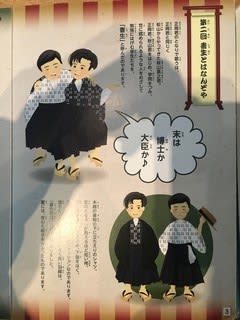

少し批判が過ぎたかも知れないが、私はこの小説余り好きではない。それはマッチョな軍人小説であるだけではない。島耕作ばりのマッチョな出世物語でもあるからだ。この小説を読んでると、まるで「軍人・博士・大臣以外は人でなし」みたいに言われている様で、はっきり言って感じ悪い。

元公務員のウチの毒親が教師をやたら美化し、「年相応」という言い方で非正規労働者や独身者を心の中で見下す中にも、この小説の「末は博士か大臣か」称賛による悪影響が観て取れる。作家の司馬遼太郎が、この小説を戦争美化に利用されるのを嫌った事も知っているが、その種をまいたのは司馬自身だ。

それならまだ夏目漱石の「坊ちゃん」の方がまだマシだ。私はこの「坊ちゃん」に対しても、以前は余り良い感じを持っていなかった。女工哀史の搾取の上に胡座をかいた高等遊民の私小説みたいに感じていたからだ。でも「則天去私」の銘文を観て考えを改めた。地方の教師生活を描いた小説「坊ちゃん」こそ、明治のブログ「職場人権レポート」そのものではないかw。

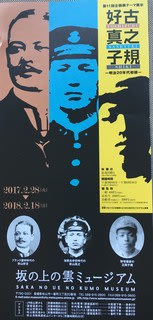

司馬遼太郎も夏目漱石も、松山を代表する作家に違いはない。しかし、松山市民も前者より後者により親近感を抱いている様に思う。秋山兄弟や正岡子規が「坂の上の雲ミュージアム」から一歩も外に出ないのに対し、夏目漱石の「坊ちゃん」が市電や道後温泉観光の目玉になっているのが、その何よりの証拠だ。

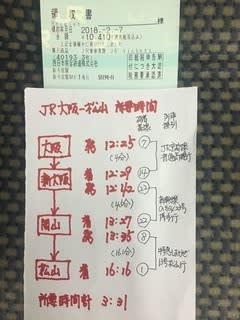

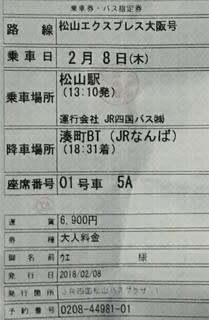

旅先を四国の松山にしたのも、単に有休消化の為だけに取った休みで、冬なので暖かく鉄道趣味も満たせ、気軽に来れる大都会だったからだ。そんな軽めの旅行だったが、最後に少し重たい話題になってしまった。後はもう軽く食べ物(じゃこ天そば、タルト)と電車(今や郊外電車と路面電車の軌道平面交差が観られる全国唯一の地となった大手町の踏切)の写真で締めくくる事にする。

最後にひとつ言い忘れてた。私もここに来るまではJR松山駅が街の中心だと思っていた。しかし、どうやらJR松山駅よりも「いよてつ高島屋」のある松山市駅や、銀天街という繁華街のある大街道(おおかいどう)の方が街の中心らしい。松山に最初に鉄道が敷かれたのも、今の高浜・三津や大街道から道後温泉に至るルートだった。本州から瀬戸内航路で高浜や三津の港に上がり、軽便鉄道で松山の中心部に入るルートこそが、当時のメインルートだったのだ。今のJR駅は当時はまだ影も形もない。旧国鉄が松山まで開通したのは昭和に入ってからだ。

(注)今後は、ダブルワークの下でもブログ更新を継続できるように、ツイッターの「つぶやき」を手直ししたものを繋げる形で記事を書いていこうと思います。ツイッターは投稿字数に制限があるので、記事の文体も従来の「です・ます」調から、より字数の少ない「だ・である」調に変えざるを得ません。この文体の変化が、読む人によっては高圧的で偉そうに感じられるかも知れませんが、以上の事情がある事もお含み頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。