今朝は大変でした、起きるとPCに電源を入れるのですが、今日は電源は入るのですが、黒い画面のままです。30分ほどすったもんだしまして「セーフモードで起動する」を使って何とか起動できました。原因は分りません。電源を入れてから本体起動の間に、必要最低限の機能の起動と言う機能が付いているとは知りませんでした。

☆★☆

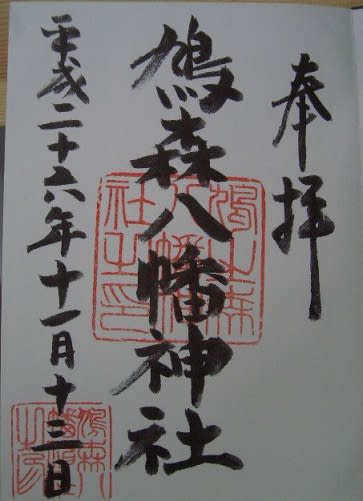

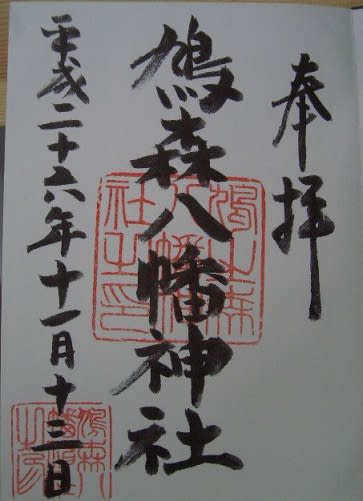

さて11月の御朱印拝受をどうするか考えていましたが、結局「東郷神社」と近くの「鳩森神社」をお参りすることにしたのですが、「東郷神社」をお参りするなら原宿の駅の反対側にある「明治神宮」をお参りしなくてはなりません。「明治神宮参拝」については色々ありましたので、改めて報告します。

「東郷神社」

JR原宿の南側、竹下通りは避けて大通りを回って神社に行きました。原宿近所とは思えない静かな落ち着いた神社です。

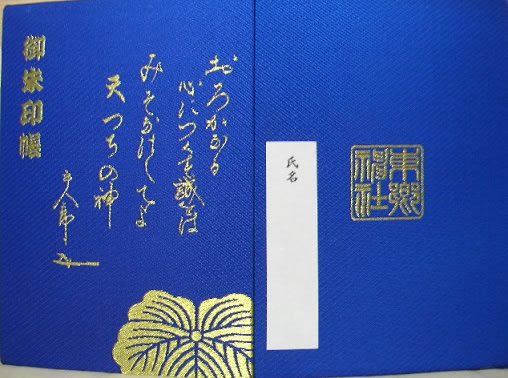

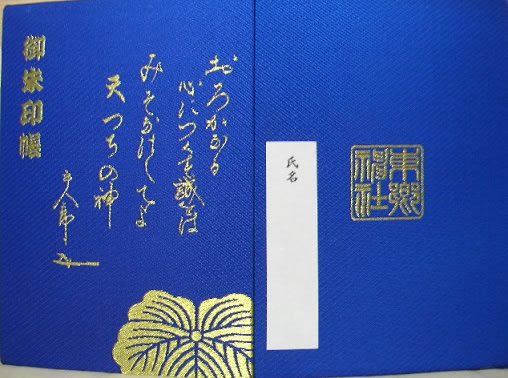

東郷元帥が東宮御学問所総裁に就任された際に詠んだという和歌が御朱印帳に表装されています。

おろかなる 心に尽くす誠をば

みそなはしてよ 天つちの神

なんとこちらの御朱印帳は箱付きでした。

東郷元帥の神社らしく藍色の落ち着いた御朱印帳です。

潜水艦乗りが夢であった私としては、境内にある潜水艦殉国碑にお参りしたかったのですが、次にお参りする予定の「鳩森神社」への道順を聞いていて失念。大いに残念。次回は必ずです。

若い神官が「鳩森神社」への道順をよく知らず、社務所の地図を探す騒ぎになり、結局私のうろ覚えの道順で歩きはじめました。前日下調べした近道の地図を自宅に忘れたので、千駄ヶ谷の旧市街を歩き回ることになりました。明治通りから行けばわかりやすいのですが、遠回りです。

「烏森神社」

最後に確認したのは店頭で作業している職人さんでした。それが大正解で、「すぐ上の森が神社です」という話で、疲れが飛びました。

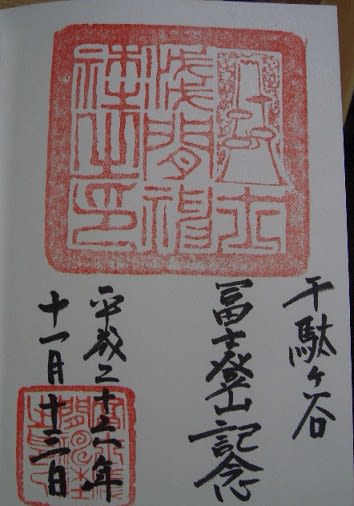

こちらの神社には、なんといっても富士山信仰の富士塚があるのです。折角ですから登りました。

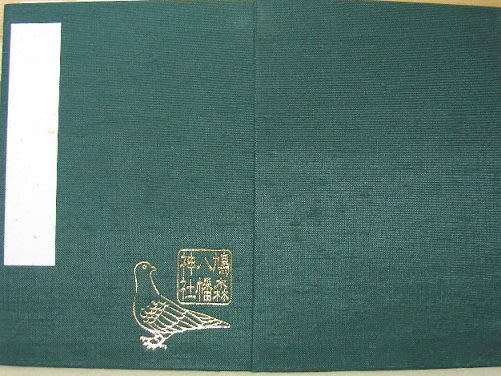

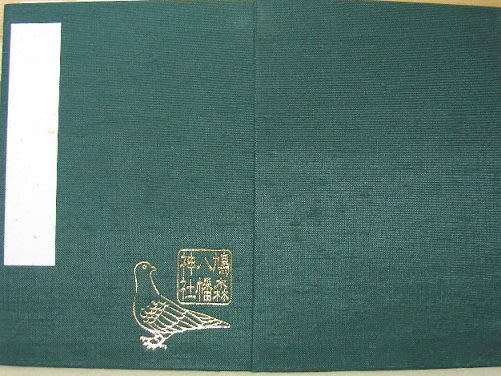

灰緑色の落ち着いた御朱印帳です。

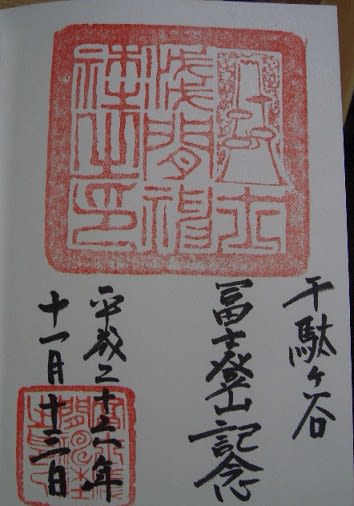

千駄ヶ谷富士の登山記念印です。

鳥居の奥が千駄ヶ谷富士です。鳥居左上に見える岩が富士頂上です。ここには浅間神社の奥宮がありました。

江戸時代富士山に登れない庶民が、この富士山に登ったのです。

ひょっとするとこの頂から、当時遠くに富士山が望めたのではないでしょうか。

☆★☆

さて11月の御朱印拝受をどうするか考えていましたが、結局「東郷神社」と近くの「鳩森神社」をお参りすることにしたのですが、「東郷神社」をお参りするなら原宿の駅の反対側にある「明治神宮」をお参りしなくてはなりません。「明治神宮参拝」については色々ありましたので、改めて報告します。

「東郷神社」

JR原宿の南側、竹下通りは避けて大通りを回って神社に行きました。原宿近所とは思えない静かな落ち着いた神社です。

東郷元帥が東宮御学問所総裁に就任された際に詠んだという和歌が御朱印帳に表装されています。

おろかなる 心に尽くす誠をば

みそなはしてよ 天つちの神

なんとこちらの御朱印帳は箱付きでした。

東郷元帥の神社らしく藍色の落ち着いた御朱印帳です。

潜水艦乗りが夢であった私としては、境内にある潜水艦殉国碑にお参りしたかったのですが、次にお参りする予定の「鳩森神社」への道順を聞いていて失念。大いに残念。次回は必ずです。

若い神官が「鳩森神社」への道順をよく知らず、社務所の地図を探す騒ぎになり、結局私のうろ覚えの道順で歩きはじめました。前日下調べした近道の地図を自宅に忘れたので、千駄ヶ谷の旧市街を歩き回ることになりました。明治通りから行けばわかりやすいのですが、遠回りです。

「烏森神社」

最後に確認したのは店頭で作業している職人さんでした。それが大正解で、「すぐ上の森が神社です」という話で、疲れが飛びました。

こちらの神社には、なんといっても富士山信仰の富士塚があるのです。折角ですから登りました。

灰緑色の落ち着いた御朱印帳です。

千駄ヶ谷富士の登山記念印です。

鳥居の奥が千駄ヶ谷富士です。鳥居左上に見える岩が富士頂上です。ここには浅間神社の奥宮がありました。

江戸時代富士山に登れない庶民が、この富士山に登ったのです。

ひょっとするとこの頂から、当時遠くに富士山が望めたのではないでしょうか。