Newアート考察3 伝統工芸に<革新>はあるか? 必要か? その10 第8回菊池ビエンナーレ展 現代陶芸の<今> そして総括

第8回菊池ビエンナーレ展 現代陶芸の<今>

2019-12-14~2020-3-22

菊池寛実記念 智美術館主催の公募展です。この美術館は実業家、菊池寛実の娘、菊池智さんの収集した近代陶芸作品を収蔵し、常に新しい陶芸作品を見つめてきた日本を代表する美術館です。

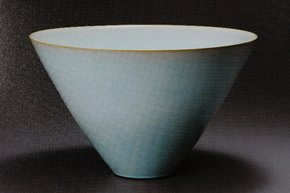

大賞 中村清吾 白磁鉢 引用文献1

青瓷ぐい呑 22000円 ネット情報

1975年

佐賀県有田町に中村清六の孫として生まれる

1998年

九州大学経済学部経済工学科卒業後、有田焼、高麗庵清六窯にて修業

佐賀県無形重要文化財陶芸白磁の保持者

受賞多数

高麗庵清六窯で活動

中村清六は高麗庵清六窯を作った白磁の大家で、人間国宝を断ったということ。

確固たる伝統の上に立脚した作品ですね。こういう作品は、どうころんでも当方には出来ないので、ただ見てるだけです。

優秀賞 森山寛二郎 切り継ぎー廻― 引用文献1

森山寛二郎 ネット情報

1984

福岡県小石原に生まれる、森山元實氏の長男

2007

国立佐賀大学 文化教育学部 美術・工芸課程卒業

2008

福岡県小石原に戻り作陶

森山實山窯

ずっとこのようなアート作品を作って、一貫しているのがいいですね。

ここに載せた方々のほとんどが、自分のいつも作っている方向の一つを出品し、たまたま賞をとったという感じ、展覧会用に賞を狙って変わったことしているのではないのがいい。

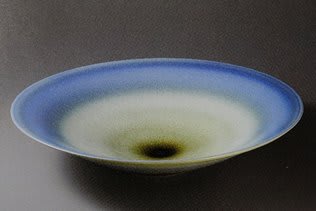

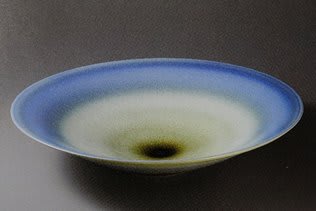

奨励賞 伊藤公洋 志野彩文盤 引用文献1

伊藤公洋(いとうこうよう)ネット情報

1965年愛知県高浜市生まれ

美濃焼/志野焼 高浜の窯元「丹鏡窯」の五代目

<私は一つの器の中に幾つもの釉薬を入れることに挑戦しています。土も複数用います。3種の土を使い、6種の釉薬をかければそれだけで非常に複雑な色を生み出すことができます。>と語っていました。

志野から色を追求するとは、いいですね。まだまだこれから発展させてほしいですね。

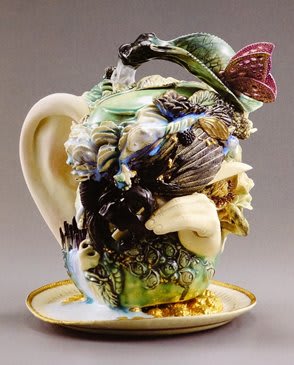

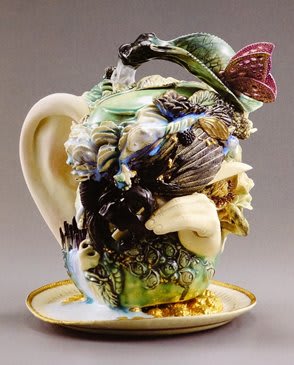

奨励賞 中里浩子(なかざとひろこ)Flower Scapes

引用文献1

1966横浜に生まれる

1990京都市立芸術大学工芸科陶磁器専攻卒業

1992京都市立芸術大学大学院美術研究科陶磁器専攻修了

小田原市で活動

中里浩子 ネット情報

中里浩子 ネット情報

このヒトの作品はほんま好きやわ!

この展覧会の作品のなかで一番惹かれました。

星野友幸(ほしのともゆき) figure 引用文献1

星野友幸 ネット情報

1976年 山梨県甲府市出身

1999年 横浜市立大学商学部卒業 株式会社パソナ入社(平成16年3月退職)

2005年 京都府立陶工高等技術専門校 成形科 修了、猪飼祐一氏に師事

2006年 東京都国分寺市にて独立

これはちょっと賞狙いという感じがしますが、頑張ってます。

大石早矢香(おおいしさやか) 秘めリンゴ(black) 引用文献1

大石早矢香 ネット情報

大石早矢香 ネット情報

大石早矢香 ネット情報

1980年 京都府亀岡市生まれ

2004年 京都市立芸術大学美術学部工芸科陶磁器専攻卒業

とってもユニーク。いいですね、どんどんこの線を追求してほしいですね。

ロクロ・ワークでなさそうな作品を多めに選んで載せました。

今回の入選は54で約6割弱がロクロ・ワークと思われる作品です。例えば下のような作品です。

田島正仁(たじましょうに)彩釉鉢 引用文献1

田島正仁 ネット情報

田島正仁 ネット情報

1948年石川県小松市 生まれ

人間国宝 三代徳田八十吉 ( 故人 ) を師とする、九谷焼作家

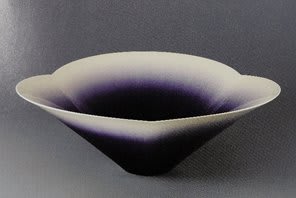

市野秀作 灰釉彩鉢 引用文献1

ネット情報

市野秀作

1986年兵庫県丹波篠山市生まれ

2009年龍谷大学卒

2010年京都府立陶工高等技術専門学校卒

丹波焼省三窯

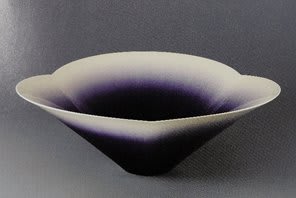

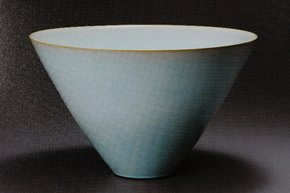

岡田泰(おかだやすし)淡青釉鉢 引用文献1

ネット情報

岡田泰

1976年 山口県萩市生まれ

2002年 山口県重要無形文化財岡田裕さんの長男

2003年 東京造形大学美術学部彫刻科卒業

2005年 京都府立陶工高等技術専門校成形科修了

京都市工業試験場陶磁器専修科終了

萩焼

いずれも代々陶芸家の流れをくむ、伝統工芸そのものという感じです。

現代陶芸の<今> といわれると、その通りには違いない。なにか万遍無くピックアップされたという感じがします。応募者平均年齢48.9才 入選者平均年齢47.4才。

引用文献1:Kikuchi Biennale VIII 菊池寛実記念智美術館

総括

当方はただの生命科学研究者で、美術を研究しているわけではないので、ただ直感的に思ったことを総括してみます。

まず、アートとは西洋文明なのだ、日本の根っこに流れる文明とは別もんなのだと思うのです。アートを芸術と日本語に訳しても両者は違うものと思います。この違いの大きさは時代により近づいたり遠ざかったりしているのでしょう。安土桃山時代、江戸時代に比べて、現代はこの違いがむしろ拡大しているような気がするのです。

新型コロナ危機の中でドイツやイギリスなどの西洋諸国は<アートは生命維持に必要>として対応しています。アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新こそ、その存在価値がある。これが欧米一般の人の常識なのです。

当方がベンチャー・ビジネスをやっていた時、新卒学生を採用しようとすると、お母さんが<お願いだからベンチャーにはいかないでくれ、大企業に入ってくれ>というのだそうです。アメリカでは大企業の社長よりベンチャーの起業者のほうが尊敬されるのです。失敗したって、よくやった、もう一度がんばってくれと言われるだけです。MIT(マサチューセッツ工科大学)卒業者の優秀な人はベンチャーを立ち上げ、普通の人は大企業にはいるのです。ある東京のバイオ企業支援組織の理事が<この組織に資金を出してくれているのは大企業だ、ベンチャーに投資したって費用対効果がいいわけない。政府がやれというから仕方なくベンチャー支援のふりをしているのだ>、当方がベンチャーの一員としてこの組織のアドバイザーのほんの一角を頼まれた時に、そんなに真剣にやってくれては迷惑だといわれたのです。これが日本の根底に横たわる本音なのです。

2、越前焼、九谷焼、日本の陶芸は完璧です。人の自然に対する憧憬と実用をバランスさせた完成品なのです。日本伝統工芸展、菊池ビエンナーレ、それでいいのです。偉い先生たちが応用芸術からアートまで織り交ぜてバランスよく日本人のその時の感覚に合わせて賞を与える。現代陶芸の<今>として、日本人の芸術として。当方はそれはそれでいいと思うのです。

西洋文明起源の<アート>はまったく別の方向から動かす方がいい。日本文化に根差した芸術をこわして西洋起源のアートを無理やり入れ込もうとすることは無駄であり、徒労です。

イタリア現代陶芸の、ニノ・カルーソやカルロ・ザウリ、イタリア現代ガラス工芸のリノ・タリアピエトラが日本に一石を投じたって、その波紋はどんどん日本の芸術としてアートから離れてゆくのです。日本の根底に横たわる日本の本音の中に拡散してゆくのです。リノ・タリアピエトラのように天才はそんな根底も覆す力があります。

でも当方が何気なく書いた文、<ガラスでは素人であったアーティストがガラスの世界に侵入し職人が長い間培ってきた技術の一部を使ってアートを作り始め、伝統工芸に逆流し影響を与える>これが我々がやるべきことだと思うのです。大石早矢香さんのように、アートから発想して、陶芸の技術の一部を使って自由な作品をつくる。こんな流れが大きな流れになって、伝統工芸に逆流し影響を与える。中村清吾の白磁にも影響を与えるでしょう。すでに与えているかもしれません。この逆流があって初めてリノ・タリアピエトラの作品が生まれ天才がうまれたのです。この逆流は必須なのです。

アートから発想して、伝統工芸の技術の一部を使って自由な作品をつくる。技術は、岡崎乾二郎さんが行っているように、何かに固定しないのです。私は陶芸家とかガラス工芸家とか彫刻家とか言うことはないのです。アートが出発にあるのです。アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新を追って自由に自分を表現すればいいのです。伝統工芸にこだわる方はこだわればいい、アートにこだわる方はこだわればいい。伝統工芸からアートへの流れとアートから伝統工芸への流れの双方が別々に自由に動くことが、双方に革新をもたらすと思うのです。勝手にうごけばいいのです。勝手にうごかねばならないのです。

ガラス工芸は素材や技術の革新がまだ続いていて、ずっと生き生きしています。まだまだ陶芸のように完成していない。その一部でいいのです、取り入れましょう。ガラス工芸で吹きガラスの達人にならなくてもいいのです。陶芸でロクロの達人にならなくてもいいのです。

なりたい人はなればいい、アートの達人になりたいひとはそうすればいいのです。

東京にはニューヨークのソーホーやイーストヴィレッジ(これは数10年前で、今はチェルシー、 ローワーマンハッタン、ブルックリンのようですね)のような自由闊達なアートの活動地がない。フィフスアベニューのような出来上がったものを、権威の確定したものを扱うところはあっても、未熟な胎動がうごめく、アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新がうごめく拠点が無い。大企業の本社は東京に集中しているのに、ベンチャーの集積地は無いのと同じ。日本の本音が3強さえ押さえておけばうまくゆくという考え、3強とは大企業、大都市、アメリカ。その中心が東京にある。日本の本音の中心地なのです。当方は海外の真似をするのはきらいですが、それでも、東京に自由闊達なアートの活動地を作りましょう。秋葉原・蔵前・浅草橋. サブカルチャーの街がソーホーやイーストヴィレッジのようになるのでしょうか。ハンドメードマーケットの集合のようで、まだまだエネルギーの爆発が足りない。もっとバスキアがうごめく街をつくれないものか。お金が無くても、自分を表現する場がなければ、それを見に来る人がいなければ、きっとできますよ。

以上、この長かったこのレポートを終了します。

第8回菊池ビエンナーレ展 現代陶芸の<今>

2019-12-14~2020-3-22

菊池寛実記念 智美術館主催の公募展です。この美術館は実業家、菊池寛実の娘、菊池智さんの収集した近代陶芸作品を収蔵し、常に新しい陶芸作品を見つめてきた日本を代表する美術館です。

大賞 中村清吾 白磁鉢 引用文献1

青瓷ぐい呑 22000円 ネット情報

1975年

佐賀県有田町に中村清六の孫として生まれる

1998年

九州大学経済学部経済工学科卒業後、有田焼、高麗庵清六窯にて修業

佐賀県無形重要文化財陶芸白磁の保持者

受賞多数

高麗庵清六窯で活動

中村清六は高麗庵清六窯を作った白磁の大家で、人間国宝を断ったということ。

確固たる伝統の上に立脚した作品ですね。こういう作品は、どうころんでも当方には出来ないので、ただ見てるだけです。

優秀賞 森山寛二郎 切り継ぎー廻― 引用文献1

森山寛二郎 ネット情報

1984

福岡県小石原に生まれる、森山元實氏の長男

2007

国立佐賀大学 文化教育学部 美術・工芸課程卒業

2008

福岡県小石原に戻り作陶

森山實山窯

ずっとこのようなアート作品を作って、一貫しているのがいいですね。

ここに載せた方々のほとんどが、自分のいつも作っている方向の一つを出品し、たまたま賞をとったという感じ、展覧会用に賞を狙って変わったことしているのではないのがいい。

奨励賞 伊藤公洋 志野彩文盤 引用文献1

伊藤公洋(いとうこうよう)ネット情報

1965年愛知県高浜市生まれ

美濃焼/志野焼 高浜の窯元「丹鏡窯」の五代目

<私は一つの器の中に幾つもの釉薬を入れることに挑戦しています。土も複数用います。3種の土を使い、6種の釉薬をかければそれだけで非常に複雑な色を生み出すことができます。>と語っていました。

志野から色を追求するとは、いいですね。まだまだこれから発展させてほしいですね。

奨励賞 中里浩子(なかざとひろこ)Flower Scapes

引用文献1

1966横浜に生まれる

1990京都市立芸術大学工芸科陶磁器専攻卒業

1992京都市立芸術大学大学院美術研究科陶磁器専攻修了

小田原市で活動

中里浩子 ネット情報

中里浩子 ネット情報

このヒトの作品はほんま好きやわ!

この展覧会の作品のなかで一番惹かれました。

星野友幸(ほしのともゆき) figure 引用文献1

星野友幸 ネット情報

1976年 山梨県甲府市出身

1999年 横浜市立大学商学部卒業 株式会社パソナ入社(平成16年3月退職)

2005年 京都府立陶工高等技術専門校 成形科 修了、猪飼祐一氏に師事

2006年 東京都国分寺市にて独立

これはちょっと賞狙いという感じがしますが、頑張ってます。

大石早矢香(おおいしさやか) 秘めリンゴ(black) 引用文献1

大石早矢香 ネット情報

大石早矢香 ネット情報

大石早矢香 ネット情報

1980年 京都府亀岡市生まれ

2004年 京都市立芸術大学美術学部工芸科陶磁器専攻卒業

とってもユニーク。いいですね、どんどんこの線を追求してほしいですね。

ロクロ・ワークでなさそうな作品を多めに選んで載せました。

今回の入選は54で約6割弱がロクロ・ワークと思われる作品です。例えば下のような作品です。

田島正仁(たじましょうに)彩釉鉢 引用文献1

田島正仁 ネット情報

田島正仁 ネット情報

1948年石川県小松市 生まれ

人間国宝 三代徳田八十吉 ( 故人 ) を師とする、九谷焼作家

市野秀作 灰釉彩鉢 引用文献1

ネット情報

市野秀作

1986年兵庫県丹波篠山市生まれ

2009年龍谷大学卒

2010年京都府立陶工高等技術専門学校卒

丹波焼省三窯

岡田泰(おかだやすし)淡青釉鉢 引用文献1

ネット情報

岡田泰

1976年 山口県萩市生まれ

2002年 山口県重要無形文化財岡田裕さんの長男

2003年 東京造形大学美術学部彫刻科卒業

2005年 京都府立陶工高等技術専門校成形科修了

京都市工業試験場陶磁器専修科終了

萩焼

いずれも代々陶芸家の流れをくむ、伝統工芸そのものという感じです。

現代陶芸の<今> といわれると、その通りには違いない。なにか万遍無くピックアップされたという感じがします。応募者平均年齢48.9才 入選者平均年齢47.4才。

引用文献1:Kikuchi Biennale VIII 菊池寛実記念智美術館

総括

当方はただの生命科学研究者で、美術を研究しているわけではないので、ただ直感的に思ったことを総括してみます。

まず、アートとは西洋文明なのだ、日本の根っこに流れる文明とは別もんなのだと思うのです。アートを芸術と日本語に訳しても両者は違うものと思います。この違いの大きさは時代により近づいたり遠ざかったりしているのでしょう。安土桃山時代、江戸時代に比べて、現代はこの違いがむしろ拡大しているような気がするのです。

新型コロナ危機の中でドイツやイギリスなどの西洋諸国は<アートは生命維持に必要>として対応しています。アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新こそ、その存在価値がある。これが欧米一般の人の常識なのです。

当方がベンチャー・ビジネスをやっていた時、新卒学生を採用しようとすると、お母さんが<お願いだからベンチャーにはいかないでくれ、大企業に入ってくれ>というのだそうです。アメリカでは大企業の社長よりベンチャーの起業者のほうが尊敬されるのです。失敗したって、よくやった、もう一度がんばってくれと言われるだけです。MIT(マサチューセッツ工科大学)卒業者の優秀な人はベンチャーを立ち上げ、普通の人は大企業にはいるのです。ある東京のバイオ企業支援組織の理事が<この組織に資金を出してくれているのは大企業だ、ベンチャーに投資したって費用対効果がいいわけない。政府がやれというから仕方なくベンチャー支援のふりをしているのだ>、当方がベンチャーの一員としてこの組織のアドバイザーのほんの一角を頼まれた時に、そんなに真剣にやってくれては迷惑だといわれたのです。これが日本の根底に横たわる本音なのです。

2、越前焼、九谷焼、日本の陶芸は完璧です。人の自然に対する憧憬と実用をバランスさせた完成品なのです。日本伝統工芸展、菊池ビエンナーレ、それでいいのです。偉い先生たちが応用芸術からアートまで織り交ぜてバランスよく日本人のその時の感覚に合わせて賞を与える。現代陶芸の<今>として、日本人の芸術として。当方はそれはそれでいいと思うのです。

西洋文明起源の<アート>はまったく別の方向から動かす方がいい。日本文化に根差した芸術をこわして西洋起源のアートを無理やり入れ込もうとすることは無駄であり、徒労です。

イタリア現代陶芸の、ニノ・カルーソやカルロ・ザウリ、イタリア現代ガラス工芸のリノ・タリアピエトラが日本に一石を投じたって、その波紋はどんどん日本の芸術としてアートから離れてゆくのです。日本の根底に横たわる日本の本音の中に拡散してゆくのです。リノ・タリアピエトラのように天才はそんな根底も覆す力があります。

でも当方が何気なく書いた文、<ガラスでは素人であったアーティストがガラスの世界に侵入し職人が長い間培ってきた技術の一部を使ってアートを作り始め、伝統工芸に逆流し影響を与える>これが我々がやるべきことだと思うのです。大石早矢香さんのように、アートから発想して、陶芸の技術の一部を使って自由な作品をつくる。こんな流れが大きな流れになって、伝統工芸に逆流し影響を与える。中村清吾の白磁にも影響を与えるでしょう。すでに与えているかもしれません。この逆流があって初めてリノ・タリアピエトラの作品が生まれ天才がうまれたのです。この逆流は必須なのです。

アートから発想して、伝統工芸の技術の一部を使って自由な作品をつくる。技術は、岡崎乾二郎さんが行っているように、何かに固定しないのです。私は陶芸家とかガラス工芸家とか彫刻家とか言うことはないのです。アートが出発にあるのです。アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新を追って自由に自分を表現すればいいのです。伝統工芸にこだわる方はこだわればいい、アートにこだわる方はこだわればいい。伝統工芸からアートへの流れとアートから伝統工芸への流れの双方が別々に自由に動くことが、双方に革新をもたらすと思うのです。勝手にうごけばいいのです。勝手にうごかねばならないのです。

ガラス工芸は素材や技術の革新がまだ続いていて、ずっと生き生きしています。まだまだ陶芸のように完成していない。その一部でいいのです、取り入れましょう。ガラス工芸で吹きガラスの達人にならなくてもいいのです。陶芸でロクロの達人にならなくてもいいのです。

なりたい人はなればいい、アートの達人になりたいひとはそうすればいいのです。

東京にはニューヨークのソーホーやイーストヴィレッジ(これは数10年前で、今はチェルシー、 ローワーマンハッタン、ブルックリンのようですね)のような自由闊達なアートの活動地がない。フィフスアベニューのような出来上がったものを、権威の確定したものを扱うところはあっても、未熟な胎動がうごめく、アート⇒人の生命活動そのもの⇒新しい命/革新がうごめく拠点が無い。大企業の本社は東京に集中しているのに、ベンチャーの集積地は無いのと同じ。日本の本音が3強さえ押さえておけばうまくゆくという考え、3強とは大企業、大都市、アメリカ。その中心が東京にある。日本の本音の中心地なのです。当方は海外の真似をするのはきらいですが、それでも、東京に自由闊達なアートの活動地を作りましょう。秋葉原・蔵前・浅草橋. サブカルチャーの街がソーホーやイーストヴィレッジのようになるのでしょうか。ハンドメードマーケットの集合のようで、まだまだエネルギーの爆発が足りない。もっとバスキアがうごめく街をつくれないものか。お金が無くても、自分を表現する場がなければ、それを見に来る人がいなければ、きっとできますよ。

以上、この長かったこのレポートを終了します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます