自然教育園日記 その47

2015-10-18

これまで、マイクロフォーサーズ万歳といっていたが、Sony α7RIIを使うようになってから、このフルサイズとマイクロフォーサーズの品格の格差があまりに大きくなりすぎて、マイクロフォーサーズを今後使い続けることに疑問が湧いてきた。Sony α7RIIは当方の撮影スタイルに、じわりと大きな影響をおよぼして来ているのである。

鳥撮りだけはマイクロフォーサーズに振り分けるべきと思うが、いつまで鳥撮りを続けるのかが大変疑問である。 鳥撮りに関して、今年の冬にある試みをやろうと思っている。この試みは、当方にとって、唯一の鳥撮りに対する興味なのである。その結果が上手く行くかどうかが、マイクロフォーサーズの運命に関して、決定的に重要になってきた。

自然教育園では鳥がぼちぼち目立ち始めている。木の実が増えて、鳥が集まってきたのか、今年孵った若鳥が大ぴらに活躍し始めたのか、鳥の渡りと関係するのか、単に葉っぱが少なくなりつつあるためか、当方にはわからない。クラブの鳥撮りの名人が、さかんに珍しい鳥が現れたことを教えてくれる。しかし、当方にとって、当分、鳥撮りよりは、これから今シーズンの紅葉をどう撮るかが重要な課題である。

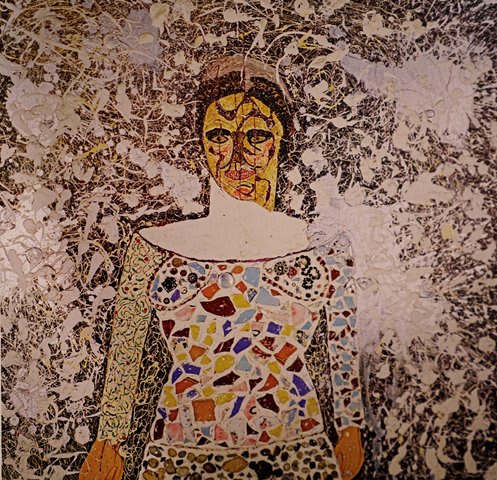

マイクロフォーサーズを縮小するとしたら、2台あるマイクロフォーサーズを1台処分することと、望遠以外のレンズを処分することになる。マクロレンズは殆ど使わないから、処分。さて、ボケの面白さを教えてくれた、フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95はどうするか? ボケ用レンズもフルサイズに移行したい。フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95のこのF0.95はマイクロフォーサーズでないとフルサイズではとっても価格的に手が届かない。フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95のF0.95では、いつもどこにも焦点が合わないという印象を持っている。今回は三脚を据えてF0.95で撮って見た。やはりどこにも焦点が合わない。このボケボケ写真はそれなりに面白いが、展示会に出すには、少なくともどこかにピントが合ってほしい。絞りこんでピントをとるなら、F0.95はいらないことになる。フルサイズ用、フォクトレンダー Nokton 50mm F1.1を早く手に入れて、比較したいものだ。これなら買えそうな値段である。

さて、今回の撮影ではOlympus OM-D E-M1を多く使ったのに、ここに載せたのはPanasonic Lumix GH4の方がずっと多い。前々からOlympus OM-D E-M1の色に疑問を持っている。Panasonic Lumix GH4の方が素直な色になるのである。当方の中では、大人気商品のOlympus OM-D E-M1の運命が危うい。しかし、Panasonic Lumix GH4は一つ致命的に近い問題がある。そのシャッターボタンが、単にメカニカルな問題とおもうのだが、位置と固さが上手くないために、手持ちでF0.95を撮ると、ブレてしまう。さらにせっかくの40コマ/秒でも最初のシャッター押しが遅れて、チャンスを逃してしまう。前にも言ったように、連写速度よりもシャッターチャンスを逃さない事の方がずっと重要なのである。これから、生き残りをかけた、この2台のマイクロフォーサーズのバトルが始まるのだ。

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Olympus OM-D E-M1 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95

Olympus OM-D E-M1 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

コウヤボウキが咲き始めました。

2015-10-18

これまで、マイクロフォーサーズ万歳といっていたが、Sony α7RIIを使うようになってから、このフルサイズとマイクロフォーサーズの品格の格差があまりに大きくなりすぎて、マイクロフォーサーズを今後使い続けることに疑問が湧いてきた。Sony α7RIIは当方の撮影スタイルに、じわりと大きな影響をおよぼして来ているのである。

鳥撮りだけはマイクロフォーサーズに振り分けるべきと思うが、いつまで鳥撮りを続けるのかが大変疑問である。 鳥撮りに関して、今年の冬にある試みをやろうと思っている。この試みは、当方にとって、唯一の鳥撮りに対する興味なのである。その結果が上手く行くかどうかが、マイクロフォーサーズの運命に関して、決定的に重要になってきた。

自然教育園では鳥がぼちぼち目立ち始めている。木の実が増えて、鳥が集まってきたのか、今年孵った若鳥が大ぴらに活躍し始めたのか、鳥の渡りと関係するのか、単に葉っぱが少なくなりつつあるためか、当方にはわからない。クラブの鳥撮りの名人が、さかんに珍しい鳥が現れたことを教えてくれる。しかし、当方にとって、当分、鳥撮りよりは、これから今シーズンの紅葉をどう撮るかが重要な課題である。

マイクロフォーサーズを縮小するとしたら、2台あるマイクロフォーサーズを1台処分することと、望遠以外のレンズを処分することになる。マクロレンズは殆ど使わないから、処分。さて、ボケの面白さを教えてくれた、フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95はどうするか? ボケ用レンズもフルサイズに移行したい。フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95のこのF0.95はマイクロフォーサーズでないとフルサイズではとっても価格的に手が届かない。フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95のF0.95では、いつもどこにも焦点が合わないという印象を持っている。今回は三脚を据えてF0.95で撮って見た。やはりどこにも焦点が合わない。このボケボケ写真はそれなりに面白いが、展示会に出すには、少なくともどこかにピントが合ってほしい。絞りこんでピントをとるなら、F0.95はいらないことになる。フルサイズ用、フォクトレンダー Nokton 50mm F1.1を早く手に入れて、比較したいものだ。これなら買えそうな値段である。

さて、今回の撮影ではOlympus OM-D E-M1を多く使ったのに、ここに載せたのはPanasonic Lumix GH4の方がずっと多い。前々からOlympus OM-D E-M1の色に疑問を持っている。Panasonic Lumix GH4の方が素直な色になるのである。当方の中では、大人気商品のOlympus OM-D E-M1の運命が危うい。しかし、Panasonic Lumix GH4は一つ致命的に近い問題がある。そのシャッターボタンが、単にメカニカルな問題とおもうのだが、位置と固さが上手くないために、手持ちでF0.95を撮ると、ブレてしまう。さらにせっかくの40コマ/秒でも最初のシャッター押しが遅れて、チャンスを逃してしまう。前にも言ったように、連写速度よりもシャッターチャンスを逃さない事の方がずっと重要なのである。これから、生き残りをかけた、この2台のマイクロフォーサーズのバトルが始まるのだ。

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Panasonic Lumix GH4 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

Olympus OM-D E-M1 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95

Olympus OM-D E-M1 + フォクトレンダー Nokton 25mm F0.95+接写リング

コウヤボウキが咲き始めました。