2017年6月6日、南都七大寺の大安寺を訪問しました。その折表題の「推古天皇社」を

訪問することもできましたので写真紹介します。

推古天皇社の基本情報

住所:奈良市大安寺町1丁目1285

御祭神:豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと)(=推古天皇)

上の2枚の写真は社殿の現況 撮影:2017-6-6

現在の社殿は明治9年の再建を原型としているようです。

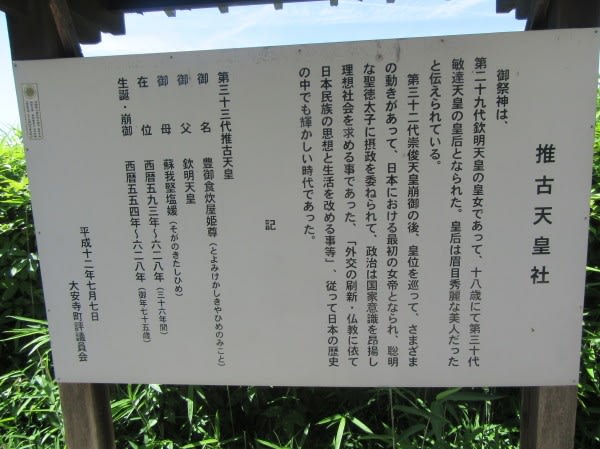

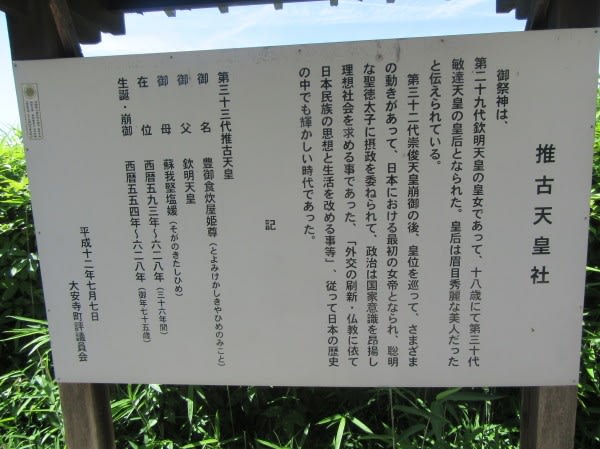

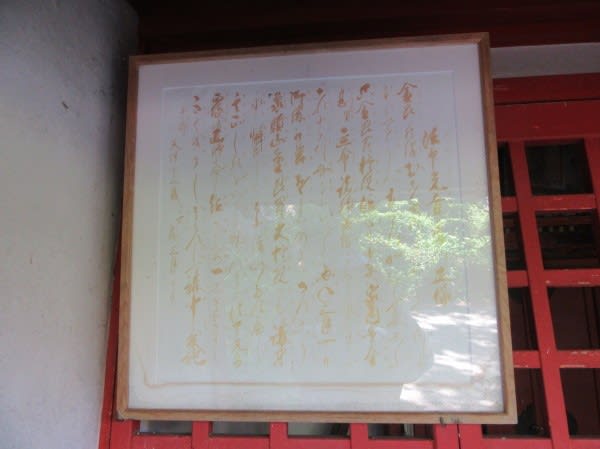

上の写真は現地説明板

一部加筆していますが書かれている内容を下記に記載

推古天皇社は「大安寺」参道の東側に鎮座しています。祭神は日本初の女帝、第33代推古天皇で、

名を額田部、豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめノみこと)と云い、彼女は554年第29代欽明天皇の

第2皇女として生まれ、母は蘇我堅塩媛(そがノきたしひめ)、18歳で第30代敏達天皇の皇后になって、

皇后は眉目秀麗な美人だったと伝えられ、異母兄第32代崇峻天皇崩御の後、皇位を巡ってさまざまな

動きがあったが、592年12月8日豊浦(とゆら)宮において即位し日本における最初の女帝となった。

第33代天皇(崇峻天皇5年(592)12月8日~推古天皇36年(628)3月7日在位36年)で、

593年4月10日聖徳太子に皇太子・摂政を委ねて政治を行い、628年小墾田宮にて75歳で崩御されました。

「外交の刷新・仏教に依て日本民族の思想と生活を改める事等」、従って日本の歴史の中でも輝かしい時代であった。

推古天皇の陵は、大阪府南河内郡太子町大字山田にある磯長山田陵(しながのやまだのみささぎ)に

治定されている。公式形式は方丘。考古学名は山田高塚古墳。

『古事記』によると、亡くなった年(628年)の9月20日に喪礼が執り行われ、遺令によって

女帝の亡骸は息子・竹田皇子が眠る墓に合葬された(所在は奈良県橿原市五条野の植山古墳とされる)

後年、時期は不明ながら、河内国磯長山田陵に改葬されたという。

以上はWikipedia(推古天皇)より引用

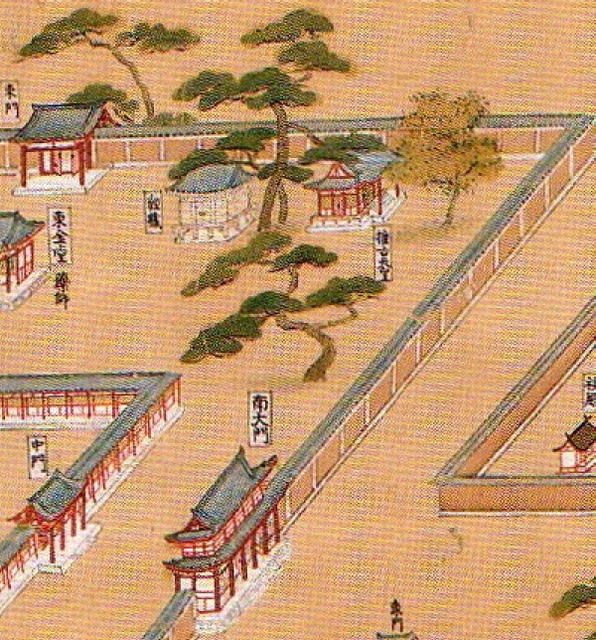

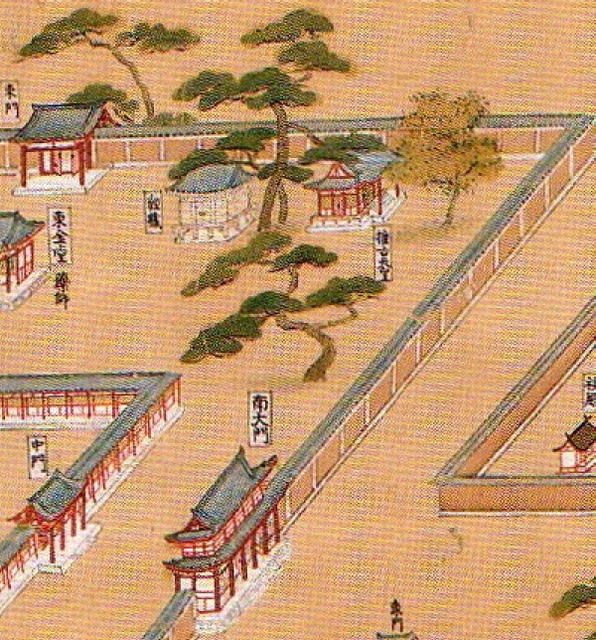

『大安寺伽藍絵図』に南大門から中門の間で東側に推古天皇の社殿の絵が描かれています。(上の写真)

大安寺の拝観リーフレットより部分コピー

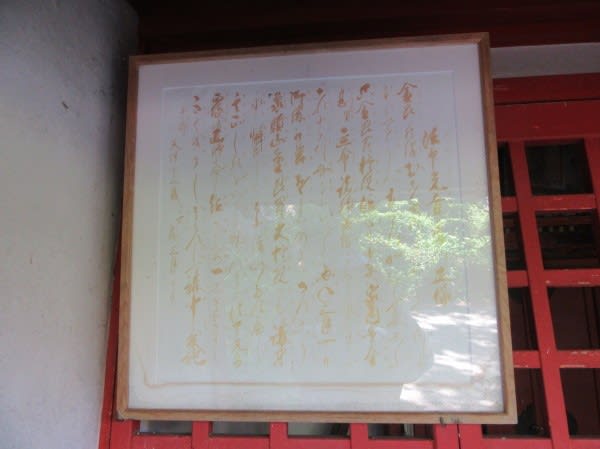

上の2枚の写真は推古天皇社の境内社の金毘羅社と説明書き?

上の2枚の写真は大日如来石像

境内には多くの紫陽花が咲き誇っています。(上の2枚の写真)

天平19年(747)に進上された『大安寺伽藍縁起并流記資財帳』には大安寺の創設について

詳細に記述されています。その一部で推古天皇に関係する部分を紹介します。

推古22年(622)推古天皇は田村皇子を遣わして聖徳太子の病気を見舞う。太子、熊凝精舎(くまごりしょうじゃ)

(「熊凝道場」とも)を大寺と成すことを欲すとの遺言があり舒明天皇の時代に初めての天皇家の為の

百済大寺が639年に百済川の側に創建された。

百済大寺はその後、、高市(たけち)大寺(天武朝大官大寺)、文武朝大官大寺、大安寺と名前を

変え現在の大安寺に繋がっています。

百済大寺は桜井市の吉備池廃寺跡にあったことが発掘調査(1997.1.8~2001.7.24)より

ほぼ確実視されています。

訪問することもできましたので写真紹介します。

推古天皇社の基本情報

住所:奈良市大安寺町1丁目1285

御祭神:豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと)(=推古天皇)

上の2枚の写真は社殿の現況 撮影:2017-6-6

現在の社殿は明治9年の再建を原型としているようです。

上の写真は現地説明板

一部加筆していますが書かれている内容を下記に記載

推古天皇社は「大安寺」参道の東側に鎮座しています。祭神は日本初の女帝、第33代推古天皇で、

名を額田部、豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめノみこと)と云い、彼女は554年第29代欽明天皇の

第2皇女として生まれ、母は蘇我堅塩媛(そがノきたしひめ)、18歳で第30代敏達天皇の皇后になって、

皇后は眉目秀麗な美人だったと伝えられ、異母兄第32代崇峻天皇崩御の後、皇位を巡ってさまざまな

動きがあったが、592年12月8日豊浦(とゆら)宮において即位し日本における最初の女帝となった。

第33代天皇(崇峻天皇5年(592)12月8日~推古天皇36年(628)3月7日在位36年)で、

593年4月10日聖徳太子に皇太子・摂政を委ねて政治を行い、628年小墾田宮にて75歳で崩御されました。

「外交の刷新・仏教に依て日本民族の思想と生活を改める事等」、従って日本の歴史の中でも輝かしい時代であった。

推古天皇の陵は、大阪府南河内郡太子町大字山田にある磯長山田陵(しながのやまだのみささぎ)に

治定されている。公式形式は方丘。考古学名は山田高塚古墳。

『古事記』によると、亡くなった年(628年)の9月20日に喪礼が執り行われ、遺令によって

女帝の亡骸は息子・竹田皇子が眠る墓に合葬された(所在は奈良県橿原市五条野の植山古墳とされる)

後年、時期は不明ながら、河内国磯長山田陵に改葬されたという。

以上はWikipedia(推古天皇)より引用

『大安寺伽藍絵図』に南大門から中門の間で東側に推古天皇の社殿の絵が描かれています。(上の写真)

大安寺の拝観リーフレットより部分コピー

上の2枚の写真は推古天皇社の境内社の金毘羅社と説明書き?

上の2枚の写真は大日如来石像

境内には多くの紫陽花が咲き誇っています。(上の2枚の写真)

天平19年(747)に進上された『大安寺伽藍縁起并流記資財帳』には大安寺の創設について

詳細に記述されています。その一部で推古天皇に関係する部分を紹介します。

推古22年(622)推古天皇は田村皇子を遣わして聖徳太子の病気を見舞う。太子、熊凝精舎(くまごりしょうじゃ)

(「熊凝道場」とも)を大寺と成すことを欲すとの遺言があり舒明天皇の時代に初めての天皇家の為の

百済大寺が639年に百済川の側に創建された。

百済大寺はその後、、高市(たけち)大寺(天武朝大官大寺)、文武朝大官大寺、大安寺と名前を

変え現在の大安寺に繋がっています。

百済大寺は桜井市の吉備池廃寺跡にあったことが発掘調査(1997.1.8~2001.7.24)より

ほぼ確実視されています。