2023年1月16日、 JR神戸駅の近くの元町西広場に保存されている蒸気機関車の写真を

撮りましたので紹介します。

展示D51型蒸気機関車は昭和19年(1944)から昭和50年(1975)まで30余年の長い間活躍しました。

上の写真はD51型蒸気機関車の展示

塗装の塗り替えも行われており良い状態で保存されています。

「神戸・西元町のD51を守る会」がメンテをされているようです。(下記リンク)

展示のD51型蒸気機関車は神戸の街を実際に走っていたものではなく、走っていたのは「北海道」

「国鉄最後の蒸気機関車」の一つということで、神戸市がお願いして無償で借りたもの。

蒸気機関車はD51(デゴイチ)の愛称で親しまれています。D51は昭和10年(1935)より

昭和20年(1945)の間に1,184両製造されています。

昭和35年(1960)にはD51はD61型に改造されています。

昭和20年(1945)の間に1,184両製造されています。

昭和35年(1960)にはD51はD61型に改造されています。

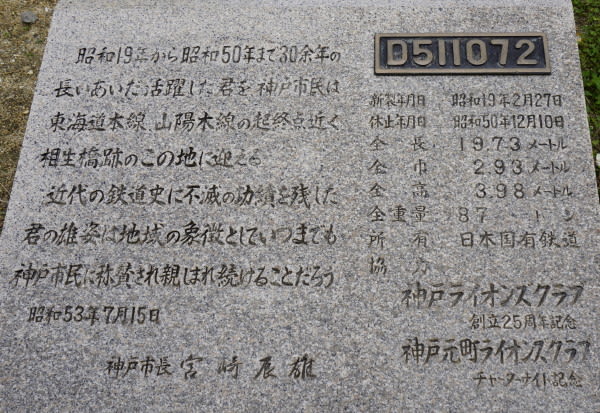

上の2枚の写真は現地説明板です。

D51-1072号の基本情報

新製年月日:昭和19年(1944)2月27日

休止年月日:昭和50年(1975)12月10日

全長:13.73m 全幅:2.93m 全高:3.98m 全重量:87トン

所有:日本国有鉄道(国鉄)

元町西広場の再整備に伴いD51型蒸気機関車を高架化以前は線路敷きであった

この場所に移設した。平成4年(1992)8月に元町西きらら広場から移設。

高架化は昭和6年(1921)10月で、これにより相生橋はなくなっている。

我が国最後の跨線橋「相生橋」については下記ブログで書いています。

明治7年(1874)3月21日に神戸-大阪間に鉄道が敷設され試運転が行われた。開業は同年5月11日。相生橋は鉄道の開設当初より存在していました。

相生橋から蒸気機関車を見学する錦絵が残っています。(下の写真)

浮世絵師の長谷川小信によって描かれた錦絵で我が国初の跨線橋の相生橋から

蒸気機関車が走るのを見学する人々を描いたものです。

元町西広場の近くの住所は神戸市中央区相生町1-3-4

Goo地図を添付しておきます。

WikipediaよりD51誕生の背景と主な仕様について引用させていただきます。

1929年(昭和4年)に始まった世界恐慌、その影響で日本国内で発生した昭和恐慌により、

1930年代前半の日本における鉄道輸送量は低下していた。そのため、恐慌発生以前に

計画されていた貨物用の新形機関車の製造は中断されていた。

その後、景気が好転して輸送量の回復傾向が顕著になってきたため、改めて新形の貨物用

機関車が求められた。そこで1936年(昭和11年)から製造されたのが本形式である。

C11形のボイラーで実用化された電気溶接技術を応用して製造され、当時の設計主任

である島秀雄は「多くの形式の設計を手掛けた中でも、一番の会心作」として同形式を

挙げている。

設計者:島秀雄 Designer: Hideo Shima

製造所 :川崎車輛・汽車製造

日立製作所・浜松工場

日本車輌製造・大宮工場

鷹取工場・小倉工場

長野工場・土崎工場

郡山工場・苗穂工場

三菱重工業

軸配置(ホワイト式) :2-8-2 Configuration: 2-8-2 Mikado

軸配置(アメリカ式) :ミカド

軸配置(日本式) :1D1

軌間 :1,067 mm Gauge: 1,067 mm

動輪径: 1,400 mm

全長 :19,730 mm Length: 19,730 mm

全高 :3,980 mm

最大軸重 :14.30 t

総重量 :78.37 t(運転整備) Locomotive weight :78.37 t

テンダ重量 :47.40 t(運転整備)

含炭水車重量 :125.77 t Locomotive and tender combined weight :125.77 t

燃料種別 :石炭

燃料容量: 10.0 t

水容量: 22.0 m³

ボイラ :過熱式(水容量:6.0 m³)

ボイラ圧力: 14 kg/cm²(初期型)

15kg/cm²(標準型)

火格子面積: 3.27 m²

大煙管寸法本数 :140 mm×5,500 mm×35本

小煙管寸法本数: 57 mm×5,500 mm×94本

煙管伝熱面積 :147.4 m²

火室伝熱面 :17.5 m²

全蒸発伝熱面積 :168.8 m²

過熱器形式 :シュミット式

過熱伝熱面積: 41.4 m²

気筒数: 単式2気筒

気筒寸法: 550 mm×660 mm

弁装置: ワルシャート式

出力: 1,280 PS

単独ブレーキ :空気ブレーキ

列車ブレーキ: 自動空気ブレーキ

最高速度: 85Km/hr Top speed 85 km/h (55 mph)

退役:1975年12月24日 Retired 24 December 1975

1929年(昭和4年)に始まった世界恐慌、その影響で日本国内で発生した昭和恐慌により、

1930年代前半の日本における鉄道輸送量は低下していた。そのため、恐慌発生以前に

計画されていた貨物用の新形機関車の製造は中断されていた。

その後、景気が好転して輸送量の回復傾向が顕著になってきたため、改めて新形の貨物用

機関車が求められた。そこで1936年(昭和11年)から製造されたのが本形式である。

C11形のボイラーで実用化された電気溶接技術を応用して製造され、当時の設計主任

である島秀雄は「多くの形式の設計を手掛けた中でも、一番の会心作」として同形式を

挙げている。

設計者:島秀雄 Designer: Hideo Shima

製造所 :川崎車輛・汽車製造

日立製作所・浜松工場

日本車輌製造・大宮工場

鷹取工場・小倉工場

長野工場・土崎工場

郡山工場・苗穂工場

三菱重工業

軸配置(ホワイト式) :2-8-2 Configuration: 2-8-2 Mikado

軸配置(アメリカ式) :ミカド

軸配置(日本式) :1D1

軌間 :1,067 mm Gauge: 1,067 mm

動輪径: 1,400 mm

全長 :19,730 mm Length: 19,730 mm

全高 :3,980 mm

最大軸重 :14.30 t

総重量 :78.37 t(運転整備) Locomotive weight :78.37 t

テンダ重量 :47.40 t(運転整備)

含炭水車重量 :125.77 t Locomotive and tender combined weight :125.77 t

燃料種別 :石炭

燃料容量: 10.0 t

水容量: 22.0 m³

ボイラ :過熱式(水容量:6.0 m³)

ボイラ圧力: 14 kg/cm²(初期型)

15kg/cm²(標準型)

火格子面積: 3.27 m²

大煙管寸法本数 :140 mm×5,500 mm×35本

小煙管寸法本数: 57 mm×5,500 mm×94本

煙管伝熱面積 :147.4 m²

火室伝熱面 :17.5 m²

全蒸発伝熱面積 :168.8 m²

過熱器形式 :シュミット式

過熱伝熱面積: 41.4 m²

気筒数: 単式2気筒

気筒寸法: 550 mm×660 mm

弁装置: ワルシャート式

出力: 1,280 PS

単独ブレーキ :空気ブレーキ

列車ブレーキ: 自動空気ブレーキ

最高速度: 85Km/hr Top speed 85 km/h (55 mph)

退役:1975年12月24日 Retired 24 December 1975

2022年10月28日からはライトアップされているようでサンTVがYoutube動画で

紹介されていたのでGooで共有させていただきました。

JR神戸駅前の蒸気機関車D51をライトアップ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます