辺野古新基地建設事業で衝撃の事実が明かになった。

防衛局は、海面下90mまで軟弱地盤となっているB27地点で、今まで地盤の強度を調べるための試験は行っていないと説明していた。ところが今回、B27地点でも2種類の強度試験を行っていたことが明かになったのだ。しかもその結果は、防衛局がケーソン護岸の安定計算に使用した数値よりも大幅に弱いものだった。

新潟大学立石名誉教授らの応用地質研究会のメンバーが、防衛局が隠蔽していたB27地点の海面下70m以深の強度試験のデータを使って護岸の安定計算を行ったところ、安定性が確保できずケーソン護岸が崩壊する恐れがあるという結果が出た。16日の東京新聞が大きく報じ、翌17日には琉球新報・沖縄タイムスも1面トップ記事となった。今日(18日)も、沖縄テレビや琉球朝日放送テレビが詳しく報道している。

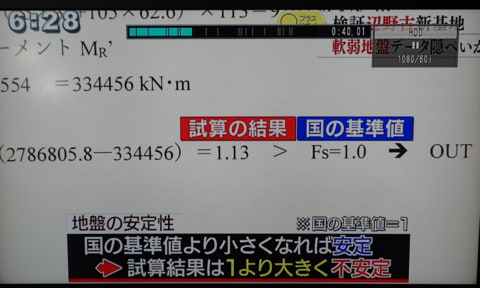

今日(18日)の琉球朝日放送(QABテレビ)は、応用地質研究会が出した安定計算の計算書を報じた。安定計算で算出される作用耐力比が1.00以下であることが必要なのだが、今回のデータを入れて計算したところ、作用耐力比は 1.13 となってしまったのだ。この計算結果では護岸の安定性は確保できない。

この問題については、12日(水)の総がかり行動実行委員会の防衛省交渉でも追及した。防衛省の担当者は、次のような答弁を繰り返すだけだった。

「この試験は、防衛局が指示したものではなく、受注者が自主的に行ったもの。船上で簡易な方法で行ったもので、土の強度を求める試験として認められている試験ではなく、設計に用いることはできない」、「技術検討会からも特に意見をもらっていない」

そして、B27地点から最大で750mも離れた3地点が、B27の70m以深と「同じ地層」だとして、その3地点の強度からB27地点の強度を推測している。しかし、防衛局の資料でも、これら3地点の地質は、「砂質シルト」「粘土質砂」「貝殻礫混りシルト」などであり、B27の「粘土」と全く異なっている。B27地点の強度を3地点の強度から推測するわけにはいかない。

国土交通相が、行政不服審査請求の審査のために日下部治東工大名誉教授に依頼していた鑑定書(2019.3)でも、再三、「追加の地質調査」の必要性が指摘されていた(しかし防衛局は、この鑑定書を技術検討会の委員にも配布していない)。

B27地点は最も重要な地点である。今回明らかになったデータが「簡易な試験」であったとしても、きわめて弱い数値が出たのだから、B27地点でも地盤の強度を調べる追加のボーリング調査を行わなければならなかったことは明らかである。

防衛局は来月にも県に設計概要変更申請を出そうとしているのだが、この問題にきちんと答えない限り、申請など論外である。

(防衛局が今まで実施していないと説明していたB27地点の強度試験結果)