■メイン写真

国生み神話の"天の御柱"といわれる上立神岩

■今回のコース

土生港⇒(沼島汽船)⇒沼島港→神明神社→沼島灯台(石仏山)→山ノ大神社→上立神岩展望台→

おのころ山→おのころ(自凝)神社→沼島港⇒(沼島汽船)⇒土生港

淡路島の南部の沖合に浮かぶ「沼島(ぬしま)」は、日本の国生み神話の舞台として知られる。

かねてから我が国の最も古い場所に行ってみたかったが、今回その思いが叶った。

沼島は神話のエピソードだけでなく、中央構造線のすぐ南側という地質的にも面白い

位置にあり、それがユニークな地形を生み出していることもわかった。

南あわじ市の灘にある土生港から、沼島汽船(10便/日)に乗り、わずか10分で沼島港に着く。

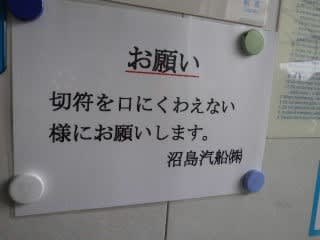

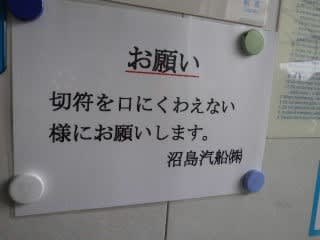

船内の貼り紙。切符は口にくわえないでね(笑)。

沼島港の沼島ターミナルセンター内に展示されているのは、貴重な"さや状褶曲"の岩石。

この地形が見られるのは島の北端。

地層の一部分が、鞘型に突出してできた褶曲で、1億年前の地球のしわといわれる。

世界で3箇所にか見られない珍しい地形だ。

沼島港から時計回りで島を周回する。ほぼ簡易舗装がなされた林道である。

それほど海が見えるわけではない。

まずは神明神社にお参り。今日の山旅の安全と、ちょっと心配な天気がもつように祈願。

植生は、いつも歩いているような山とは少しずつ異なり、面白い。

ヤツデは庭木などによく見られるが、この島では主要種のひとつ。

ツワブキ。

つる性の不思議なシダは、カニクサという。

カクレミノも、公園や庭木でよく見かけるがここには普通にたくさんある。

一本の木で、葉の形がさまざまに変わるのがカクレミノの特徴。

主要な分岐点には標識が立っているので、迷うこともない。観光客にやさしい島だ。

合流してきた道は、八十八番札所を模した石仏が並ぶ道だ。

明治時代に、戦争や疫病で亡くなった島民の慰霊のために祀られたという。

これからしばらくは、いろいろな石仏を見ながら歩くことになる。

イヌビワの実。

枇杷の名がついているが、クワ科イチジク属の樹。果実もどちらかというとイチジクに

似ている。

雌株の実は、黒い紫色に熟せば可食。イチジクのような粘りがあるという。

ただし蜂が卵を産みつけていることもあるらしい。

雄株の実は、まずくて食用に適さないという。

そうこうしているうちに、沼島灯台がある石仏山(いしぼとけやま)の山頂に到着。

島の東部にあたり、標高125mで、島の最高点だ。展望がないのが残念。

ちょうどお昼の時間になったので、ここでランチタイムとした。

ふたたび歩き始める。

海が見えないので、路傍の植物をいろいろ観察しながら歩く。

ヤマハッカ。

シソ科の花はどれも似ていて紛らわしい。

センニンソウ。

種子に印象的な綿毛がついている。クレマチスの仲間だ。

ヤブニッケイ。

温暖な地域に多いクスノキ科の常緑樹で、葉はクスノキ科らしい、いわゆる"ニッキ(肉桂)"

の爽やかな香りがする。種子からは香油が採れるそうだ。

樹皮や葉を刻んで、風呂の湯に入れるとリウマチ痛、痔出血、打撲などによいとされる。

これは実が赤いのでシロダモだろうか。

種子から油を抽出して、ろうそくの原料にできるそうだ。

塩ビ管を使った簡易な鳥居の道が、伏見稲荷のごとくずっと続いている。

メインの林道をはずれ、鳥居の道をたどっていくと、山ノ大神社に着く。

正式名は正式名は鐵王稲荷神社で、大漁・商売繁盛を祈願する神を祀る。

境内は雑草が少々茂ってはいたが、石鳥居の周囲にサザンカが鮮やかに咲いていた。

トベラと、その実。

海岸付近によく生える常緑低木。海岸付近の山は、それほど歩いていないので、

こういうのもなんとなく珍しく感じる。

トベラは、節分の魔除けとして玄関の"扉(トビラ)"に飾る地域もあるようで、

それが名の由来。

少し坂を下り、沼島小学校、中学校への分岐に出る。学校とは反対向きに

坂を登りきって海側へ下ると、あずま屋があり、少し上に、ベンチが置かれた展望台がある。

ここから沼島のシンボル的存在でもある上立神岩がよく見える。

上立神岩は、イザナギとイザナミが天の浮橋から、天沼矛(あめのぬぼこ)で

海を「コヲロ、コヲロ」とかき混ぜて引き上げると、矛の先から潮がしたたり落ち、

それが積もり重なって"おのころ島"ができたという。

イザナギとイザナミは、おのころ島に降り立ち、八尋殿と天の御柱を建てたという。

その天の御柱が、上立神岩であるとされる。

海岸線近くまで遊歩道があり、より低い位置から上立神岩を見られる。

上立神岩の、やや緑色をしたハート形の岩の窪みが印象的だ。

高さ30m、緑泥片岩という変成岩でできており、薄くはがれやすい性質だという。

周回ルートの林道をさらに30分ほど南下すると、平バエと呼ばれる平らな岩が見える。

これが八尋殿とされる。"ハエ"とは、岩礁のことだ。

島の南端を少し回り込んで、緩やかなピークを目指すと、117.0m三角点とあずま屋が

あるおのころ山に着く。例の石仏群も、ここに5組10体が散在する。

ここも残念ながら展望はない。

北へ進路を変え、港に向かって下山にかかる。

30分もかからないうちに、おのころ神社に到着。

イザナギとイザナミの2神が祀られている。

集落に下りてきた。

沼島はハモ料理でも知られ、木村屋旅館さんのハモ料理は予約しないと食べられないと

いわれるほどの人気。この日は建物を見るだけ。いつか食べてみたいものだ。

港に戻ると、運よくあと数分で船が出る時刻。

時間があれば集落も歩き回って、カフェや寺、梶原景時の五輪塔なども見てみたかったが

またいつか!

国生み神話の"天の御柱"といわれる上立神岩

■今回のコース

土生港⇒(沼島汽船)⇒沼島港→神明神社→沼島灯台(石仏山)→山ノ大神社→上立神岩展望台→

おのころ山→おのころ(自凝)神社→沼島港⇒(沼島汽船)⇒土生港

淡路島の南部の沖合に浮かぶ「沼島(ぬしま)」は、日本の国生み神話の舞台として知られる。

かねてから我が国の最も古い場所に行ってみたかったが、今回その思いが叶った。

沼島は神話のエピソードだけでなく、中央構造線のすぐ南側という地質的にも面白い

位置にあり、それがユニークな地形を生み出していることもわかった。

南あわじ市の灘にある土生港から、沼島汽船(10便/日)に乗り、わずか10分で沼島港に着く。

船内の貼り紙。切符は口にくわえないでね(笑)。

沼島港の沼島ターミナルセンター内に展示されているのは、貴重な"さや状褶曲"の岩石。

この地形が見られるのは島の北端。

地層の一部分が、鞘型に突出してできた褶曲で、1億年前の地球のしわといわれる。

世界で3箇所にか見られない珍しい地形だ。

沼島港から時計回りで島を周回する。ほぼ簡易舗装がなされた林道である。

それほど海が見えるわけではない。

まずは神明神社にお参り。今日の山旅の安全と、ちょっと心配な天気がもつように祈願。

植生は、いつも歩いているような山とは少しずつ異なり、面白い。

ヤツデは庭木などによく見られるが、この島では主要種のひとつ。

ツワブキ。

つる性の不思議なシダは、カニクサという。

カクレミノも、公園や庭木でよく見かけるがここには普通にたくさんある。

一本の木で、葉の形がさまざまに変わるのがカクレミノの特徴。

主要な分岐点には標識が立っているので、迷うこともない。観光客にやさしい島だ。

合流してきた道は、八十八番札所を模した石仏が並ぶ道だ。

明治時代に、戦争や疫病で亡くなった島民の慰霊のために祀られたという。

これからしばらくは、いろいろな石仏を見ながら歩くことになる。

イヌビワの実。

枇杷の名がついているが、クワ科イチジク属の樹。果実もどちらかというとイチジクに

似ている。

雌株の実は、黒い紫色に熟せば可食。イチジクのような粘りがあるという。

ただし蜂が卵を産みつけていることもあるらしい。

雄株の実は、まずくて食用に適さないという。

そうこうしているうちに、沼島灯台がある石仏山(いしぼとけやま)の山頂に到着。

島の東部にあたり、標高125mで、島の最高点だ。展望がないのが残念。

ちょうどお昼の時間になったので、ここでランチタイムとした。

ふたたび歩き始める。

海が見えないので、路傍の植物をいろいろ観察しながら歩く。

ヤマハッカ。

シソ科の花はどれも似ていて紛らわしい。

センニンソウ。

種子に印象的な綿毛がついている。クレマチスの仲間だ。

ヤブニッケイ。

温暖な地域に多いクスノキ科の常緑樹で、葉はクスノキ科らしい、いわゆる"ニッキ(肉桂)"

の爽やかな香りがする。種子からは香油が採れるそうだ。

樹皮や葉を刻んで、風呂の湯に入れるとリウマチ痛、痔出血、打撲などによいとされる。

これは実が赤いのでシロダモだろうか。

種子から油を抽出して、ろうそくの原料にできるそうだ。

塩ビ管を使った簡易な鳥居の道が、伏見稲荷のごとくずっと続いている。

メインの林道をはずれ、鳥居の道をたどっていくと、山ノ大神社に着く。

正式名は正式名は鐵王稲荷神社で、大漁・商売繁盛を祈願する神を祀る。

境内は雑草が少々茂ってはいたが、石鳥居の周囲にサザンカが鮮やかに咲いていた。

トベラと、その実。

海岸付近によく生える常緑低木。海岸付近の山は、それほど歩いていないので、

こういうのもなんとなく珍しく感じる。

トベラは、節分の魔除けとして玄関の"扉(トビラ)"に飾る地域もあるようで、

それが名の由来。

少し坂を下り、沼島小学校、中学校への分岐に出る。学校とは反対向きに

坂を登りきって海側へ下ると、あずま屋があり、少し上に、ベンチが置かれた展望台がある。

ここから沼島のシンボル的存在でもある上立神岩がよく見える。

上立神岩は、イザナギとイザナミが天の浮橋から、天沼矛(あめのぬぼこ)で

海を「コヲロ、コヲロ」とかき混ぜて引き上げると、矛の先から潮がしたたり落ち、

それが積もり重なって"おのころ島"ができたという。

イザナギとイザナミは、おのころ島に降り立ち、八尋殿と天の御柱を建てたという。

その天の御柱が、上立神岩であるとされる。

海岸線近くまで遊歩道があり、より低い位置から上立神岩を見られる。

上立神岩の、やや緑色をしたハート形の岩の窪みが印象的だ。

高さ30m、緑泥片岩という変成岩でできており、薄くはがれやすい性質だという。

周回ルートの林道をさらに30分ほど南下すると、平バエと呼ばれる平らな岩が見える。

これが八尋殿とされる。"ハエ"とは、岩礁のことだ。

島の南端を少し回り込んで、緩やかなピークを目指すと、117.0m三角点とあずま屋が

あるおのころ山に着く。例の石仏群も、ここに5組10体が散在する。

ここも残念ながら展望はない。

北へ進路を変え、港に向かって下山にかかる。

30分もかからないうちに、おのころ神社に到着。

イザナギとイザナミの2神が祀られている。

集落に下りてきた。

沼島はハモ料理でも知られ、木村屋旅館さんのハモ料理は予約しないと食べられないと

いわれるほどの人気。この日は建物を見るだけ。いつか食べてみたいものだ。

港に戻ると、運よくあと数分で船が出る時刻。

時間があれば集落も歩き回って、カフェや寺、梶原景時の五輪塔なども見てみたかったが

またいつか!

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/64/55/04ab853e67bff24d317c18607ee2cfef.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/11/7f/ed0eae5745b1b4e96c9f585b59937889.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/08/b218c89074e346b8d181532b64f76777.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/1f/8e468f823600a579e82c06e41f7f8aef.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/18/bf/130034dcce7468f014356a91a31173d6.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/25/39/af68ae3eb3d53ae421cfb907bbb6e0d5.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/38/50/3714911dfe740cf04574f5c8298e6a07.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/40/d3225f88b74f814b94de20f2e7380007.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/34/9e/19a8464ec49ac346a62d6fd6595ba0c3.jpg)

![2025年2月16日(日) [京都]愛宕山、大杉谷ルートとツツジ尾根ルートを歩く!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/fb/719da4d7d2e950b16180c47873b0e5ac.jpg)