サーロー節子さん ノーベル平和賞授賞式でのスピーチが絵本に

NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220603/k10013656761000.html 2022年6月3日 20時45分

ナダ在住の広島の被爆者、サーロー節子さんが2017年のノーベル平和賞の授賞式で、自身の体験から核兵器廃絶を訴えたスピーチをもとに描かれた絵本が出版されました。サーローさんは「核兵器の歴史や被爆地で起きた出来事を学ぶことができる作品で、家庭や学校で活用してほしい」と話しています。

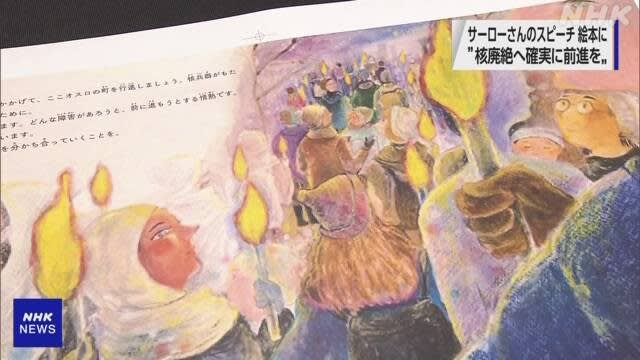

絵本は「光にむかって」というタイトルで、ICAN=核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞を受賞した際の授賞式で、サーローさんが行ったスピーチをもとに作られ、3日出版されました。

絵本では、13歳だったサーローさんが広島で被爆した直後、がれきの下敷きになった時に「あきらめるな。光が見えるだろう?そこまではっていくんだ」と声をかけられ逃げることができた体験や、姉や4歳のおい、多くの友人を亡くした悲しみと憤りが描かれています。

絵本では最後に、サーローさんが光に向かって進んで助かったように、核兵器禁止条約という「光」に向かって、核兵器の恐怖から抜け出すために進み続けるよう呼びかけています。

サーローさんは「核兵器の歴史や広島・長崎で何が起きたかを学ぶことができる作品で、家庭や学校で読んで話し合うなどして活用してもらいたいです。核兵器をめぐる情勢は暗くなっているように見えますが、だからこそ『光』はより輝き、その『光』が核兵器禁止条約です。光に向かって諦めることなく、一歩一歩確実に前進しましょう」と話しています。

ノーベル平和賞受賞スピーチ|| サーロー節子

STEAM English Academy NEWSよりhttps://www.global-vision.education/news/140/

サーロ節子氏は、被爆者としてはじめてノーベル賞授賞式で世界に向けてスピーチを行いました。

原発から奇跡的に生き延び、自分の目で見て、体感したこと、1発の核兵器で多くの方が亡くなったことを話し、世界のあらゆる大統領、首脳に永久に核を無くしないさいと警告しました。

【全文】

両陛下。ノルウェー・ノーベル賞委員会の高名なメンバーの皆さま。ここにいる、そして世界中にいる運動家の仲間たち。淑女、紳士の皆さま。

ICANの運動を形づくる傑出した全ての人々に成り代わってベアトリスと共にこの賞を受け取ることは大変な栄誉です。私たちは核兵器の時代を終わらせることができる、終わらせるのだという、かくも大きな希望を皆さま一人一人が私に与えてくれます。

被爆者は、奇跡のような偶然によって広島と長崎の原爆を生き延びました。私は被爆者の一人としてお話しします。70年以上にわたって私たちは核兵器の廃絶に取り組んできました。

私たちは、この恐ろしい兵器の開発と実験から危害を被った世界中の人々と連帯してきました。ムルロア、エケル、セミパラチンスク、マラリンガ、ビキニといった長く忘れられた地の人々。土地と海を放射線にさらされ、人体実験に使われ、文化を永遠に破壊された人々と連帯してきました。

私たちは犠牲者であることに甘んじることはありませんでした。灼熱の終末を即座に迎えることや、世界がゆっくりと汚染されていくことに対し、手をこまねいていることは拒否しました。いわゆる大国が、無謀にも私たちを核のたそがれから核の闇夜の間際へと送り込むことを、恐怖の中で座視することは拒否しました。

私たちは立ち上がりました。生き延びた体験を分かち合いました。

人類と核兵器は共存できないのだと声にしました。

きょう、この会場で皆さまには、広島と長崎で死を遂げた全ての人々の存在を感じてほしいと思います。

雲霞のような二十数万の魂を身の回りに感じていただきたいのです。一人一人に名前があったのです。誰かから愛されていたのです。彼らの死は、無駄ではなかったと確認しましょう。

1.原爆の恐怖

米国が最初の原爆を私が住んでいた都市、広島に投下した時、私はまだ13歳でした。私は今もあの朝を鮮明に覚えています。8時15分、窓からの青みを帯びた白い閃光に目がくらみました。体が宙に浮かぶ感覚を覚えています。静かな闇の中で意識を取り戻すと、倒壊した建物の中で身動きできないことに気付きました。級友たちの弱々しい叫び声が聞こえてきました。「お母さん、助けて。神さま、助けて」

そして突然、私の左肩に手が触れるのを感じました。「諦めるな。頑張れ。助けてやる。あの隙間から光が差すのが見えるか。あそこまでできるだけ速くはっていくんだ」。誰かがこう言うのが聞こえました。はい出ると、倒壊した建物には火が付いていました。あの建物にいた級友のほとんどは生きたまま焼かれ、死にました。そこら中が途方もなく完全に破壊されているのを目にしました。

幽霊のような人影が行列をつくり、足を引きずりながら通り過ぎていきました。人々は異様なまでに傷を負っていました。血を流し、やけどを負い、黒く焦げて、腫れ上がっていました。体の一部を失っていました。肉と皮膚が骨からぶら下がっていました。飛び出た眼球を手に受け止めている人もいました。おなかが裂けて開き、腸が外に垂れ下がっている人もいました。人間の肉体が焼けた時の嫌な悪臭が立ち込めていました。

このようにして、私の愛する都市は1発の爆弾によって消滅したのです。住民のほとんどは非戦闘員でした。彼らは燃やされ、焼き尽くされ、炭になりました。その中には私の家族と351人の級友が含まれています。

その後の数週間、数カ月間、数年間にわたって、放射線の後遺症により予測もつかないような不可解な形で何千もの人々が亡くなりました。今日に至ってもなお、放射線は人々の命を奪っています。

広島を思い出すとき、最初に目に浮かぶのは4歳だった私のおい、英治の姿です。小さな体は溶けて、肉の塊に変わり、見分けがつかないほどでした。死によって苦しみから解放されるまで弱々しい声で水が欲しいと言い続けました。

2.最高の喜びと核保有国への警告

今この瞬間も、世界中で罪のない子どもたちが核兵器の脅威にさらされています。おいは私にとって、こうした世界の子どもたちを代表する存在となりました。核兵器はいつどんなときも、私たちが愛する全ての人々、いとおしく思う全てを危険にさらしています。私たちはこの愚行をこれ以上許してはなりません。

苦しみと生き延びるためのいちずな闘いを通じて、そして廃虚から復興するための苦闘を通じて私たち被爆者は確信に至りました。破局をもたらすこうした兵器について、私たちは世界に警告しなければならないのです。繰り返し私たちは証言してきました。

しかし、広島と長崎を残虐行為、戦争犯罪と見なすことをなお拒絶する人たちもいたのです。「正義の戦争」を終わらせた「良い爆弾」だったとするプロパガンダを受け入れたわけです。こうした作り話が破滅的な核軍拡競争をもたらしました。今日に至るまで核軍拡競争は続いています。

今も九つの国が都市を灰にし、地球上の生命を破壊し、私たちの美しい世界を未来の世代が住めないようにすると脅しています。核兵器の開発は、国家が偉大さの高みに上ることを意味しません。むしろ、この上なく暗い邪悪の深みに転落することを意味するのです。こうした兵器は必要悪ではありません。絶対悪なのです。

今年7月7日、世界の大多数の国々が核兵器禁止条約の採択に賛成した時、私は喜びでいっぱいになりました。私はかつて人類の最悪な側面を目撃しましたが、その日は最良の側面を目撃したのです。私たち被爆者は72年の間、禁止されることを待ち続けてきました。これを核兵器の終わりの始まりにしようではありませんか。

責任ある指導者であれば、必ずやこの条約に署名するに違いありません。署名を拒否すれば歴史の厳しい審判を受けることになるでしょう。彼らのふるまいは大量虐殺につながるのだという現実を抽象的な理論が覆い隠すことはもはやありません。「抑止力」とは、軍縮を抑止するものなのだということはもはや明らかです。私たちはもはや恐怖のキノコ雲の下で暮らすことはありません。

核武装した国々の当局者と、いわゆる「核の傘」の下にいる共犯者たちに言います。私たちの証言を聞きなさい。私たちの警告を心に刻みなさい。そして、自らの行為の重みを知りなさい。あなたたちはそれぞれ、人類を危険にさらす暴力の体系を構成する不可欠な要素となっているのです。私たちは悪の陳腐さを警戒しましょう。

世界のあらゆる国の、全ての大統領と首相に懇願します。この条約に参加してください。核による滅亡の脅威を永久になくしてくださいと語ります。

私は13 歳の時、くすぶるがれきの中に閉じ込められても、頑張り続けました。光に向かって進み続けました。そして生き残りました。いま私たちにとって、核禁止条約が光です。この会場にいる皆さんに、世界中で聞いている皆さんに、広島の倒壊した建物の中で耳にした呼び掛けの言葉を繰り返します。

「諦めるな。頑張れ。光が見えるか。それに向かってはっていくんだ」

今夜、燃え立つたいまつを持ってオスロの通りを行進し、核の恐怖という暗い夜から抜け出しましょう。どんな障害に直面しようとも、私たちは進み続け、頑張り、他の人たちとこの光を分かち合い続けます。この光は、かけがえのない世界を存続させるために私たちが傾ける情熱であり、誓いなのです。

ウイキペディアより

サーロー 節子(サーロー せつこ、英語: Setsuko Thurlow、1932年1月3日 - )は、広島県広島市南区出身でカナダのトロント市在住の被爆者、反核運動家。セツコ・サーローの日本語表記もある。

中村節子として、広島市南区で生まれた。父はドイツ人の共同経営者とともにアメリカ合衆国(米国)カリフォルニア州で「西部フルーツ会社」を起業し果実業を営んでいた。

広島女学院(現広島女学院中学校・高等学校)に進学、後に学徒勤労動員され、大日本帝国陸軍第2総軍司令部で暗号解読作業の訓練を受けた。正規の暗号解読助手になって最初の日である1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により爆心地から1.8㎞離れた同司令部で被爆、建物の下敷きになったが九死に一生を得た。このとき8人の親族や多くの同窓生を失った。

感想;

サーロー節子さんは、まさに人生からの問いかけに、応えて生きて来られたようです。

「絶対核は使ってはいけない」との思いを訴え続けて来られたのです。

被爆したことで多くの大切な人を亡くし、ご自分も被爆の影響で苦しまれたと思います。

それを体験した者としての声は切実な重みをもって受け取る側に入ってきます。

今ウクライナで悲惨な戦争が続いています。

多くの人が犠牲になっています。

かつ、核の限定使用がプーチンから何度も示唆されています。

同じ間違いを繰り返さないためにも、サーロー節子さんのノーベル平和賞のスピーチを、何度もかみしめることが今必要なのかもしれません。

NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220603/k10013656761000.html 2022年6月3日 20時45分

ナダ在住の広島の被爆者、サーロー節子さんが2017年のノーベル平和賞の授賞式で、自身の体験から核兵器廃絶を訴えたスピーチをもとに描かれた絵本が出版されました。サーローさんは「核兵器の歴史や被爆地で起きた出来事を学ぶことができる作品で、家庭や学校で活用してほしい」と話しています。

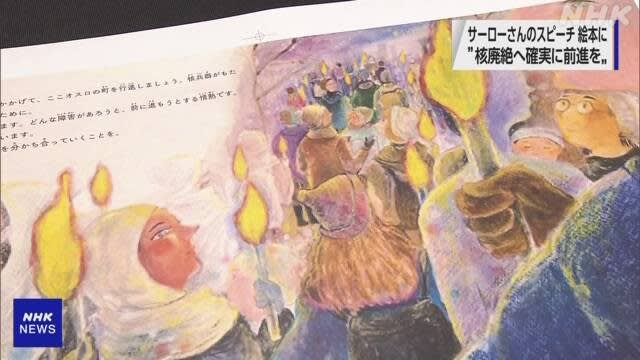

絵本は「光にむかって」というタイトルで、ICAN=核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞を受賞した際の授賞式で、サーローさんが行ったスピーチをもとに作られ、3日出版されました。

絵本では、13歳だったサーローさんが広島で被爆した直後、がれきの下敷きになった時に「あきらめるな。光が見えるだろう?そこまではっていくんだ」と声をかけられ逃げることができた体験や、姉や4歳のおい、多くの友人を亡くした悲しみと憤りが描かれています。

絵本では最後に、サーローさんが光に向かって進んで助かったように、核兵器禁止条約という「光」に向かって、核兵器の恐怖から抜け出すために進み続けるよう呼びかけています。

サーローさんは「核兵器の歴史や広島・長崎で何が起きたかを学ぶことができる作品で、家庭や学校で読んで話し合うなどして活用してもらいたいです。核兵器をめぐる情勢は暗くなっているように見えますが、だからこそ『光』はより輝き、その『光』が核兵器禁止条約です。光に向かって諦めることなく、一歩一歩確実に前進しましょう」と話しています。

ノーベル平和賞受賞スピーチ|| サーロー節子

STEAM English Academy NEWSよりhttps://www.global-vision.education/news/140/

サーロ節子氏は、被爆者としてはじめてノーベル賞授賞式で世界に向けてスピーチを行いました。

原発から奇跡的に生き延び、自分の目で見て、体感したこと、1発の核兵器で多くの方が亡くなったことを話し、世界のあらゆる大統領、首脳に永久に核を無くしないさいと警告しました。

【全文】

両陛下。ノルウェー・ノーベル賞委員会の高名なメンバーの皆さま。ここにいる、そして世界中にいる運動家の仲間たち。淑女、紳士の皆さま。

ICANの運動を形づくる傑出した全ての人々に成り代わってベアトリスと共にこの賞を受け取ることは大変な栄誉です。私たちは核兵器の時代を終わらせることができる、終わらせるのだという、かくも大きな希望を皆さま一人一人が私に与えてくれます。

被爆者は、奇跡のような偶然によって広島と長崎の原爆を生き延びました。私は被爆者の一人としてお話しします。70年以上にわたって私たちは核兵器の廃絶に取り組んできました。

私たちは、この恐ろしい兵器の開発と実験から危害を被った世界中の人々と連帯してきました。ムルロア、エケル、セミパラチンスク、マラリンガ、ビキニといった長く忘れられた地の人々。土地と海を放射線にさらされ、人体実験に使われ、文化を永遠に破壊された人々と連帯してきました。

私たちは犠牲者であることに甘んじることはありませんでした。灼熱の終末を即座に迎えることや、世界がゆっくりと汚染されていくことに対し、手をこまねいていることは拒否しました。いわゆる大国が、無謀にも私たちを核のたそがれから核の闇夜の間際へと送り込むことを、恐怖の中で座視することは拒否しました。

私たちは立ち上がりました。生き延びた体験を分かち合いました。

人類と核兵器は共存できないのだと声にしました。

きょう、この会場で皆さまには、広島と長崎で死を遂げた全ての人々の存在を感じてほしいと思います。

雲霞のような二十数万の魂を身の回りに感じていただきたいのです。一人一人に名前があったのです。誰かから愛されていたのです。彼らの死は、無駄ではなかったと確認しましょう。

1.原爆の恐怖

米国が最初の原爆を私が住んでいた都市、広島に投下した時、私はまだ13歳でした。私は今もあの朝を鮮明に覚えています。8時15分、窓からの青みを帯びた白い閃光に目がくらみました。体が宙に浮かぶ感覚を覚えています。静かな闇の中で意識を取り戻すと、倒壊した建物の中で身動きできないことに気付きました。級友たちの弱々しい叫び声が聞こえてきました。「お母さん、助けて。神さま、助けて」

そして突然、私の左肩に手が触れるのを感じました。「諦めるな。頑張れ。助けてやる。あの隙間から光が差すのが見えるか。あそこまでできるだけ速くはっていくんだ」。誰かがこう言うのが聞こえました。はい出ると、倒壊した建物には火が付いていました。あの建物にいた級友のほとんどは生きたまま焼かれ、死にました。そこら中が途方もなく完全に破壊されているのを目にしました。

幽霊のような人影が行列をつくり、足を引きずりながら通り過ぎていきました。人々は異様なまでに傷を負っていました。血を流し、やけどを負い、黒く焦げて、腫れ上がっていました。体の一部を失っていました。肉と皮膚が骨からぶら下がっていました。飛び出た眼球を手に受け止めている人もいました。おなかが裂けて開き、腸が外に垂れ下がっている人もいました。人間の肉体が焼けた時の嫌な悪臭が立ち込めていました。

このようにして、私の愛する都市は1発の爆弾によって消滅したのです。住民のほとんどは非戦闘員でした。彼らは燃やされ、焼き尽くされ、炭になりました。その中には私の家族と351人の級友が含まれています。

その後の数週間、数カ月間、数年間にわたって、放射線の後遺症により予測もつかないような不可解な形で何千もの人々が亡くなりました。今日に至ってもなお、放射線は人々の命を奪っています。

広島を思い出すとき、最初に目に浮かぶのは4歳だった私のおい、英治の姿です。小さな体は溶けて、肉の塊に変わり、見分けがつかないほどでした。死によって苦しみから解放されるまで弱々しい声で水が欲しいと言い続けました。

2.最高の喜びと核保有国への警告

今この瞬間も、世界中で罪のない子どもたちが核兵器の脅威にさらされています。おいは私にとって、こうした世界の子どもたちを代表する存在となりました。核兵器はいつどんなときも、私たちが愛する全ての人々、いとおしく思う全てを危険にさらしています。私たちはこの愚行をこれ以上許してはなりません。

苦しみと生き延びるためのいちずな闘いを通じて、そして廃虚から復興するための苦闘を通じて私たち被爆者は確信に至りました。破局をもたらすこうした兵器について、私たちは世界に警告しなければならないのです。繰り返し私たちは証言してきました。

しかし、広島と長崎を残虐行為、戦争犯罪と見なすことをなお拒絶する人たちもいたのです。「正義の戦争」を終わらせた「良い爆弾」だったとするプロパガンダを受け入れたわけです。こうした作り話が破滅的な核軍拡競争をもたらしました。今日に至るまで核軍拡競争は続いています。

今も九つの国が都市を灰にし、地球上の生命を破壊し、私たちの美しい世界を未来の世代が住めないようにすると脅しています。核兵器の開発は、国家が偉大さの高みに上ることを意味しません。むしろ、この上なく暗い邪悪の深みに転落することを意味するのです。こうした兵器は必要悪ではありません。絶対悪なのです。

今年7月7日、世界の大多数の国々が核兵器禁止条約の採択に賛成した時、私は喜びでいっぱいになりました。私はかつて人類の最悪な側面を目撃しましたが、その日は最良の側面を目撃したのです。私たち被爆者は72年の間、禁止されることを待ち続けてきました。これを核兵器の終わりの始まりにしようではありませんか。

責任ある指導者であれば、必ずやこの条約に署名するに違いありません。署名を拒否すれば歴史の厳しい審判を受けることになるでしょう。彼らのふるまいは大量虐殺につながるのだという現実を抽象的な理論が覆い隠すことはもはやありません。「抑止力」とは、軍縮を抑止するものなのだということはもはや明らかです。私たちはもはや恐怖のキノコ雲の下で暮らすことはありません。

核武装した国々の当局者と、いわゆる「核の傘」の下にいる共犯者たちに言います。私たちの証言を聞きなさい。私たちの警告を心に刻みなさい。そして、自らの行為の重みを知りなさい。あなたたちはそれぞれ、人類を危険にさらす暴力の体系を構成する不可欠な要素となっているのです。私たちは悪の陳腐さを警戒しましょう。

世界のあらゆる国の、全ての大統領と首相に懇願します。この条約に参加してください。核による滅亡の脅威を永久になくしてくださいと語ります。

私は13 歳の時、くすぶるがれきの中に閉じ込められても、頑張り続けました。光に向かって進み続けました。そして生き残りました。いま私たちにとって、核禁止条約が光です。この会場にいる皆さんに、世界中で聞いている皆さんに、広島の倒壊した建物の中で耳にした呼び掛けの言葉を繰り返します。

「諦めるな。頑張れ。光が見えるか。それに向かってはっていくんだ」

今夜、燃え立つたいまつを持ってオスロの通りを行進し、核の恐怖という暗い夜から抜け出しましょう。どんな障害に直面しようとも、私たちは進み続け、頑張り、他の人たちとこの光を分かち合い続けます。この光は、かけがえのない世界を存続させるために私たちが傾ける情熱であり、誓いなのです。

ウイキペディアより

サーロー 節子(サーロー せつこ、英語: Setsuko Thurlow、1932年1月3日 - )は、広島県広島市南区出身でカナダのトロント市在住の被爆者、反核運動家。セツコ・サーローの日本語表記もある。

中村節子として、広島市南区で生まれた。父はドイツ人の共同経営者とともにアメリカ合衆国(米国)カリフォルニア州で「西部フルーツ会社」を起業し果実業を営んでいた。

広島女学院(現広島女学院中学校・高等学校)に進学、後に学徒勤労動員され、大日本帝国陸軍第2総軍司令部で暗号解読作業の訓練を受けた。正規の暗号解読助手になって最初の日である1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により爆心地から1.8㎞離れた同司令部で被爆、建物の下敷きになったが九死に一生を得た。このとき8人の親族や多くの同窓生を失った。

感想;

サーロー節子さんは、まさに人生からの問いかけに、応えて生きて来られたようです。

「絶対核は使ってはいけない」との思いを訴え続けて来られたのです。

被爆したことで多くの大切な人を亡くし、ご自分も被爆の影響で苦しまれたと思います。

それを体験した者としての声は切実な重みをもって受け取る側に入ってきます。

今ウクライナで悲惨な戦争が続いています。

多くの人が犠牲になっています。

かつ、核の限定使用がプーチンから何度も示唆されています。

同じ間違いを繰り返さないためにも、サーロー節子さんのノーベル平和賞のスピーチを、何度もかみしめることが今必要なのかもしれません。