★王将戦第7局「中座飛車で飾った有終の美」 観戦記 小暮克洋氏

この将棋については、私も3月27日に『王将戦第七局』を書いています。

この将棋、最終局という大一番にもかかわらず、後手ながら中座飛車を駆使し、終始積極的に局面をリードしていたように感じた。

相当難解な変化が相当多数あったけれども、羽生名人はきっちり読み切っていたよう思えた。最近見られる、終盤の足取りの乱れは全くなく、羽生名人の会心譜と言える。

小暮氏の観戦記は、これでもかというほど詳細な変化まで記されている。時には(しょっちゅうかも)、棋力がついていけず、読むのに難儀することもあるが、将棋の真相を知ることができるので、非常にありがたい。

ずっと優勢でそれを維持して勝ちきったと思っていたが、実際は逆転勝ちだったということもある。その際、やはり真実を知っておきたい。将棋の面白さ、あるいは勝負の機微や心理なども大きな観戦記の要素であるが、やはり、将棋の真相も観戦記の必須要素であると思う。

疑問手や悪手の指摘もないまま、形勢が入れ替わっている観戦記を時々見かけるが、すごくフラストレーションを感じてしまう。

今回の観戦記は、「2週間後の深浦の述懐」を織り交ぜてある。対局者にしか分からない将棋の感触が分かり、より将棋の真相に近づけたような気がする。

「▲3五角が敗着」が局後の結論だったが、深浦の述懐によると

「本譜▲3五角で▲7三馬も、やはり足りませんね。……〈略〉……2日目もずっと難しいと思いながら指していましたが、大局観が悪かったようです。本局の敗着は、封じ手の▲4六角に行き着く気がします」

と述べている。

さて、女流棋士誕生35周年記念パーティの夜、小暮氏とyutanpo氏と語り合ったが、この将棋についても話題に上った。

その時、(観戦記でも私の疑問に呼応する解説をしてくれていたような気がするが)、観戦記で語られていない羽生名人の恐るべき読み筋を披露してくれた。

実は、詳細は覚えていない。

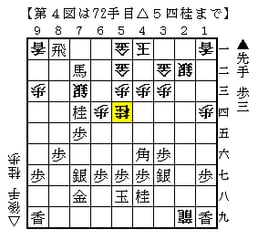

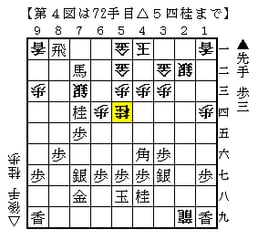

確か、ある変化で、羽生陣の2枚の金(第4図参照)をボロボロ取らせる手順がを食らうが、これは許容範囲、と言うか、この変化の場合、5四の桂をはずされないことが肝心で、言わば「二枚の金はわざと取らせる」と言うのだ。

玉が追われながら守備の金を2枚とられる変化など成立するわけない。吟味するより初めから読みの対象から外してしまう。

確か、こんな感じだったと思う。

とにかく、驚嘆すべき羽生名人のすごさと将棋の面白さである。

この将棋については、私も3月27日に『王将戦第七局』を書いています。

この将棋、最終局という大一番にもかかわらず、後手ながら中座飛車を駆使し、終始積極的に局面をリードしていたように感じた。

相当難解な変化が相当多数あったけれども、羽生名人はきっちり読み切っていたよう思えた。最近見られる、終盤の足取りの乱れは全くなく、羽生名人の会心譜と言える。

小暮氏の観戦記は、これでもかというほど詳細な変化まで記されている。時には(しょっちゅうかも)、棋力がついていけず、読むのに難儀することもあるが、将棋の真相を知ることができるので、非常にありがたい。

ずっと優勢でそれを維持して勝ちきったと思っていたが、実際は逆転勝ちだったということもある。その際、やはり真実を知っておきたい。将棋の面白さ、あるいは勝負の機微や心理なども大きな観戦記の要素であるが、やはり、将棋の真相も観戦記の必須要素であると思う。

疑問手や悪手の指摘もないまま、形勢が入れ替わっている観戦記を時々見かけるが、すごくフラストレーションを感じてしまう。

今回の観戦記は、「2週間後の深浦の述懐」を織り交ぜてある。対局者にしか分からない将棋の感触が分かり、より将棋の真相に近づけたような気がする。

「▲3五角が敗着」が局後の結論だったが、深浦の述懐によると

「本譜▲3五角で▲7三馬も、やはり足りませんね。……〈略〉……2日目もずっと難しいと思いながら指していましたが、大局観が悪かったようです。本局の敗着は、封じ手の▲4六角に行き着く気がします」

と述べている。

さて、女流棋士誕生35周年記念パーティの夜、小暮氏とyutanpo氏と語り合ったが、この将棋についても話題に上った。

その時、(観戦記でも私の疑問に呼応する解説をしてくれていたような気がするが)、観戦記で語られていない羽生名人の恐るべき読み筋を披露してくれた。

実は、詳細は覚えていない。

確か、ある変化で、羽生陣の2枚の金(第4図参照)をボロボロ取らせる手順がを食らうが、これは許容範囲、と言うか、この変化の場合、5四の桂をはずされないことが肝心で、言わば「二枚の金はわざと取らせる」と言うのだ。

玉が追われながら守備の金を2枚とられる変化など成立するわけない。吟味するより初めから読みの対象から外してしまう。

確か、こんな感じだったと思う。

とにかく、驚嘆すべき羽生名人のすごさと将棋の面白さである。