唐突ですが、思いついたので始めてみます。

講座を開くほどの立場でもなく、大したこともできません。ただ、将棋を知らない人に少しでも興味を持ってもらいたいなあと思ったわけです。なので、「ルールをきちんと」とか、「強くなるには」とか、そんなことは全く考えていません。思いついたことを書いていきたいと思います。

まず、駒の動かし方ですが、今回の表題にある飛車と歩だけ説明します。

飛車は縦横に動くことができます。

第1図の飛車は縦横(前後左右)どこまでも動くことができます。棋譜(座標)で言うと、5一、5九、1五、9五の地点まで動くことができます。

しかし、実際は、盤上には他の駒があります。

他の駒についてやルールについては『将棋のルールを覚えよう』や『将棋のルール解説』をどうぞ。

2図のように飛車の行く手に障害物があると、それを飛び越えて、5一や9五に行くことはできません。(桂馬だけは例外で、飛び越えることができます)

ただ、障害物が味方の駒と敵の駒の場合ではなります。

まず、味方の駒の場合は、その手前の5四の地点までしか動けません。

障害物が敵の駒の場合は、それを取ることができるので、2図の場合は、8五の地点まで移動可能です。(「取る」という行為については、詳しく後述します)

次に歩です。

歩は前に1つしか動くことができません。

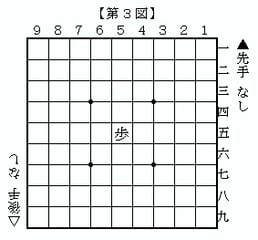

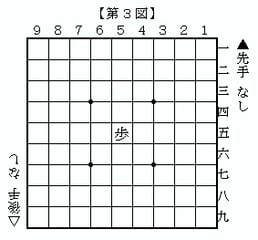

3図の歩の場合、5四に行けるだけです。

こうして見ると、飛車と歩では大きく能力が異なります。飛車は移動箇所が最大16あるので、歩の16倍です。となると、飛車は歩の16倍強いということが言えそうです。ですが、それは一面では正しいのですが、正確には言い得ていません。

と、その前に「駒を取る」ことの説明をします。

駒の移動範囲に相手の駒があれば、その駒の代わりにその地点を占めることができます。感覚的に言うと、相手の駒をフォールしてその駒を撤去してその地点に居座るようなものです。

そのフォールした駒は消滅するのではなく、自分の持ち駒として使うことができます。なので、正確には、敵の駒のところに行き、その駒を説得して味方につけると言ったほうがいいのかもしれません。

もう一度、2図を見てください。

5五にいる飛車は、5三の地点に行ってその駒をどかして(自分の味方にして持ち駒とする)その地点を占拠することができます。

逆に、5三の歩は飛車のいる5五の地点には行けないので、飛車を取ることはできません。

もっと、分かりやすい例を見ましょう。

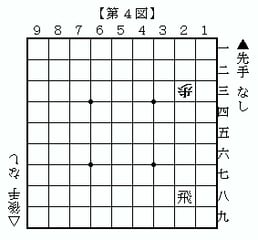

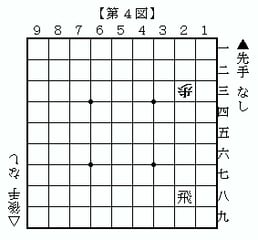

第4図、2八の飛車は2三まで障害物がないので2三の歩を取ることができます。逆に、2三の歩は飛車を取ることはできません。取るには、2四、2五、2六2七と進んでやっと次に取ることができます。

でも、取られるまで飛車がボーとしているわけはなく、逆に歩を取ってしまうことも可能です。

じゃあ、やはり、「飛車は歩よりはるかに強い」のではないか。そう思いますよね。

飛車と歩の違いは「移動能力」です。「射程能力」ではありません。つまり、銃や弓矢や鎖鎌などの武器を使って、元の場所にいながらの攻撃ではなく、その場に行ってフォールしなければならないということが、大きな問題なのです。

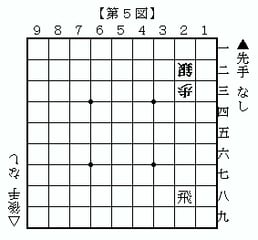

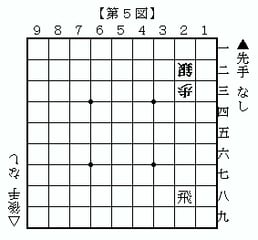

第5図。この場合も2八の飛車は2三の歩を取ることができます。でも、取ると2二の銀でその飛車を取られてしまいます。

これが武器使用による攻撃なら、2八にそのまま居るので、2二の銀に取られることがありません。移動距離と射程距離は似て非なるものです。

話を戻します。第5図のような場合、少し考えれば、歩を取れば、その飛車が銀に取られてしまうことが分かるので、実際には飛車で2三の歩を取ることは考えませんが、この場合、駒の性能の差は移動能力だけということが大きくかかわっているのです。

つまり、駒の攻撃力や守備力(耐久力)に差がないということなのです。テレビゲームのシミュレーションゲームやロールプレイングゲームの場合、生命力や守備力や攻撃力などが決まっているので、敵が強いと一度の攻撃で倒せないことが多いです。将棋の場合は、歩も飛車も、攻撃力と耐久力が同じなので、一度の攻撃で必ず倒せるのです。

この意味で「飛車と歩は同じ強さ」なのです。

実際にも飛車が歩にいじめられることは起こり得ます。

飛車の移動能力が高いので、初心者の頃はやたら飛車が前線に出てきて動き回ります。その結果、第6図の局面になりました。手番は後手です。

「飛車を取りますよ」と△6五歩(6四にある歩を前に進める)と突きます。取られるのが嫌ですから▲5六飛と逃げます(飛車を1マス右に動かします)。この場合、6五の歩を飛車で取ることもできますが、そうすると7四にいる銀で飛車を取られます。

さて、5六に飛車を逃げましたが、さらに△5五歩(5四の歩を進める)と突きます。と、また、飛車は逃げなくてはいけません。で、1六に逃げますが、△1五歩(第7図)と突かれて、とうとう飛車が召し取られてしまいました。1五の歩を取ると、1一の香車で取られてしまいます。

ここで、指し手を再現する棋譜について少々。

第6図からの指し手を棋譜にすると、△6五歩▲5六飛△5五歩▲1六飛△1五歩(第7図)です。

最初の「△6五歩」ですが、△は後手(図の上側)を表します。次の6五は将棋の位置を示します。図に数字で1~9、漢数字で一~九まで書かれています。これは数学のグラフの座標みたいなものと考えてください。そしてその座標の後の駒は動かす駒を表します。「△6五歩」は「後手が6五の地点に歩を動かす」と言うことを表します。▲は表します。(▲も△も本来は駒の形です)

思いのほか、長くなってしまいました。

今回は、将棋の駒は「移動能力」が違うだけと言うのがテーマのつもりでした。

講座を開くほどの立場でもなく、大したこともできません。ただ、将棋を知らない人に少しでも興味を持ってもらいたいなあと思ったわけです。なので、「ルールをきちんと」とか、「強くなるには」とか、そんなことは全く考えていません。思いついたことを書いていきたいと思います。

まず、駒の動かし方ですが、今回の表題にある飛車と歩だけ説明します。

飛車は縦横に動くことができます。

第1図の飛車は縦横(前後左右)どこまでも動くことができます。棋譜(座標)で言うと、5一、5九、1五、9五の地点まで動くことができます。

しかし、実際は、盤上には他の駒があります。

他の駒についてやルールについては『将棋のルールを覚えよう』や『将棋のルール解説』をどうぞ。

2図のように飛車の行く手に障害物があると、それを飛び越えて、5一や9五に行くことはできません。(桂馬だけは例外で、飛び越えることができます)

ただ、障害物が味方の駒と敵の駒の場合ではなります。

まず、味方の駒の場合は、その手前の5四の地点までしか動けません。

障害物が敵の駒の場合は、それを取ることができるので、2図の場合は、8五の地点まで移動可能です。(「取る」という行為については、詳しく後述します)

次に歩です。

歩は前に1つしか動くことができません。

3図の歩の場合、5四に行けるだけです。

こうして見ると、飛車と歩では大きく能力が異なります。飛車は移動箇所が最大16あるので、歩の16倍です。となると、飛車は歩の16倍強いということが言えそうです。ですが、それは一面では正しいのですが、正確には言い得ていません。

と、その前に「駒を取る」ことの説明をします。

駒の移動範囲に相手の駒があれば、その駒の代わりにその地点を占めることができます。感覚的に言うと、相手の駒をフォールしてその駒を撤去してその地点に居座るようなものです。

そのフォールした駒は消滅するのではなく、自分の持ち駒として使うことができます。なので、正確には、敵の駒のところに行き、その駒を説得して味方につけると言ったほうがいいのかもしれません。

もう一度、2図を見てください。

5五にいる飛車は、5三の地点に行ってその駒をどかして(自分の味方にして持ち駒とする)その地点を占拠することができます。

逆に、5三の歩は飛車のいる5五の地点には行けないので、飛車を取ることはできません。

もっと、分かりやすい例を見ましょう。

第4図、2八の飛車は2三まで障害物がないので2三の歩を取ることができます。逆に、2三の歩は飛車を取ることはできません。取るには、2四、2五、2六2七と進んでやっと次に取ることができます。

でも、取られるまで飛車がボーとしているわけはなく、逆に歩を取ってしまうことも可能です。

じゃあ、やはり、「飛車は歩よりはるかに強い」のではないか。そう思いますよね。

飛車と歩の違いは「移動能力」です。「射程能力」ではありません。つまり、銃や弓矢や鎖鎌などの武器を使って、元の場所にいながらの攻撃ではなく、その場に行ってフォールしなければならないということが、大きな問題なのです。

第5図。この場合も2八の飛車は2三の歩を取ることができます。でも、取ると2二の銀でその飛車を取られてしまいます。

これが武器使用による攻撃なら、2八にそのまま居るので、2二の銀に取られることがありません。移動距離と射程距離は似て非なるものです。

話を戻します。第5図のような場合、少し考えれば、歩を取れば、その飛車が銀に取られてしまうことが分かるので、実際には飛車で2三の歩を取ることは考えませんが、この場合、駒の性能の差は移動能力だけということが大きくかかわっているのです。

つまり、駒の攻撃力や守備力(耐久力)に差がないということなのです。テレビゲームのシミュレーションゲームやロールプレイングゲームの場合、生命力や守備力や攻撃力などが決まっているので、敵が強いと一度の攻撃で倒せないことが多いです。将棋の場合は、歩も飛車も、攻撃力と耐久力が同じなので、一度の攻撃で必ず倒せるのです。

この意味で「飛車と歩は同じ強さ」なのです。

実際にも飛車が歩にいじめられることは起こり得ます。

飛車の移動能力が高いので、初心者の頃はやたら飛車が前線に出てきて動き回ります。その結果、第6図の局面になりました。手番は後手です。

「飛車を取りますよ」と△6五歩(6四にある歩を前に進める)と突きます。取られるのが嫌ですから▲5六飛と逃げます(飛車を1マス右に動かします)。この場合、6五の歩を飛車で取ることもできますが、そうすると7四にいる銀で飛車を取られます。

さて、5六に飛車を逃げましたが、さらに△5五歩(5四の歩を進める)と突きます。と、また、飛車は逃げなくてはいけません。で、1六に逃げますが、△1五歩(第7図)と突かれて、とうとう飛車が召し取られてしまいました。1五の歩を取ると、1一の香車で取られてしまいます。

ここで、指し手を再現する棋譜について少々。

第6図からの指し手を棋譜にすると、△6五歩▲5六飛△5五歩▲1六飛△1五歩(第7図)です。

最初の「△6五歩」ですが、△は後手(図の上側)を表します。次の6五は将棋の位置を示します。図に数字で1~9、漢数字で一~九まで書かれています。これは数学のグラフの座標みたいなものと考えてください。そしてその座標の後の駒は動かす駒を表します。「△6五歩」は「後手が6五の地点に歩を動かす」と言うことを表します。▲は表します。(▲も△も本来は駒の形です)

思いのほか、長くなってしまいました。

今回は、将棋の駒は「移動能力」が違うだけと言うのがテーマのつもりでした。