今日は、なんだかんだで三週間ぶりのテレワークの日。

一つ山を越えたので、のんびりと構えていたら、仕事の進め方をめぐって、ある部署と、メールで意見対立状態に。

こっちにも言い分はあるけれども、こんなことで喧嘩しても仕方ないので、そこはまあということで。

ということで、今日はこんな場所をご紹介。

札幌の白石区本通、国道12号沿いにある「ロバパン」という会社の本社工場。

美味しいパンやスイーツが沢山作られていて、北海道民にはおなじみの会社です。

昭和6年(1931年)、創業者の「石上寿夫」氏が、ロバに荷車を引かせてパンを売り歩いたことが名前の由来となっており、本社前には、このような可愛らしい彫像も設置されています。

「ロバパン」のメニューは公式サイトを御覧いただければと思いますが、たまにスーパーとかでパンを買って食べようというときになると、美味しそうなメニューの数々に目移りしている状態になっています。

そんな「ロバパン」本社工場の裏にある小さな公園。

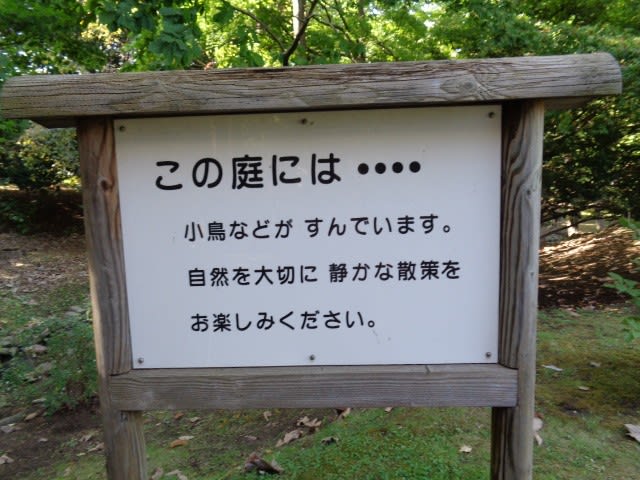

お、何やら面白そうなことが書かれていますよ。

そう、パン工場の隣にあるということで、こんなデザインの遊具が設置されているのです。

昨年4月に放送された「発見!タカトシランド」白石本通エリア編で、タカさんと、ゲストの榊原郁恵さんが訪れていたのを見て、私も興味を持っていました。

これは美味しそうじゃなくて楽しそうだぞ。

食パンの他に、クロワッサンもあります。

パンを模った遊具はこれだけですが、先程の解説板にもあるとおり、この辺りには有名なレンガ工場があったとのことで、こんな遊具も設置されています。

そのレンガ工場については、跡地は分かっているものの、行こう行こうと思いながら行けていないので、年内にでも行ってくる予定です。

この日は遊んでいるお子さんはいませんでしたが、こういう遊具が置かれていると、また違った楽しみ方ができるのではないかと思いました。