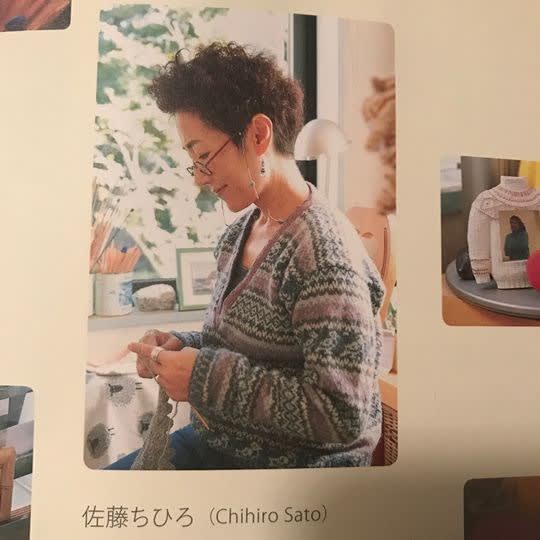

5月13日

やっと近くにおいしいケーキ屋さんをみつけました。このお店は確か目白に住んでいる後輩が

私が仕事を定年延長して、終わる時に贈られたケーキのお店です。彼女が育休に入ったため

延長を頼まれたものでした。私としては65歳まで働きたかったので、ちょうどよかったオファーでした。

パン屋さんに続くヒットです。歩いて買いに行ける範囲にあるケーキ屋さんが貴重です。

西荻のアテスウェイ、目黒と新井薬師にあるレザネフォール、青山のWest、赤坂のしろたえ、九段のゴンドラ、

上野桜木にあったイナムラ・ショウゾウは日暮里近くのショコラティエのあった場所に引っ越しています。新橋の小川軒の

ケーキも好きですが、いずれも遠いです。大手町を通ると必ず買ってしまうのが、東京えんとつの1種類しかないケーキ。

ロールケーキでは堂島ロールがコスパがいいです。どれもカスタードクリームがすごくおいしくて。最近は他のケーキ屋さんでも

シュークリームばかり。

目白のお店はエーグル・ドゥース

ちょっと駅から離れています。昔は田中屋とか駅の近くにあったのに、ケーキ屋さんがないと思っていました。

横浜にあった実家近くのパティスリー・ラ・ベルデュールもおいしかったことを思い出します。

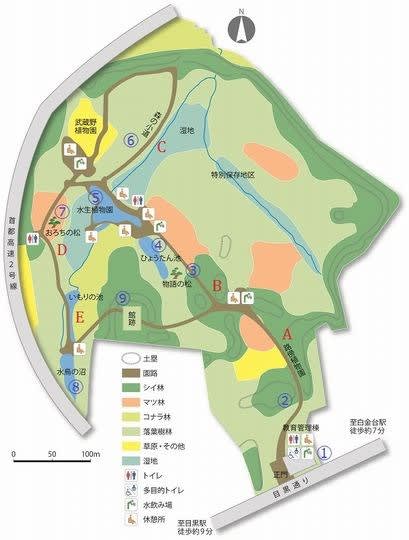

目白へはおとめ山の脇を上がっていきます。

家の近くの公園の花を見ながら歩いて行きます。

ハルジオン

エゴノキ

バラ

こんなところに七曲りの坂が現れて、地理が良くわからなくなる。ここを下れば薬王院の近くに行くということかしらね。

目白通りに出る前に、神学校がありました。

目白通りを右に曲がれば、すぐお店が見えました。

帰りも同じ道を帰りましたが、おもしろい建物や、落ち着いた住宅の多い落合あたり。中村彝(つね)アトリエ記念館も

すぐ近くです。

クレマチスが素敵なお宅がありました。

坂道を降りていくと

突き当たりはおとめ山でした。

鳥の声が聞こえていい環境です。ここに小学校と中学校があります。

ケーキはほとんど売り切れていて、残っていた3種類くらいの中から二つ選びました。

口の中に入るととけるように軽く、さわやかなお菓子でした。

May 13 2020 Mejiro

やっと近くにおいしいケーキ屋さんをみつけました。このお店は確か目白に住んでいる後輩が

私が仕事を定年延長して、終わる時に贈られたケーキのお店です。彼女が育休に入ったため

延長を頼まれたものでした。私としては65歳まで働きたかったので、ちょうどよかったオファーでした。

パン屋さんに続くヒットです。歩いて買いに行ける範囲にあるケーキ屋さんが貴重です。

西荻のアテスウェイ、目黒と新井薬師にあるレザネフォール、青山のWest、赤坂のしろたえ、九段のゴンドラ、

上野桜木にあったイナムラ・ショウゾウは日暮里近くのショコラティエのあった場所に引っ越しています。新橋の小川軒の

ケーキも好きですが、いずれも遠いです。大手町を通ると必ず買ってしまうのが、東京えんとつの1種類しかないケーキ。

ロールケーキでは堂島ロールがコスパがいいです。どれもカスタードクリームがすごくおいしくて。最近は他のケーキ屋さんでも

シュークリームばかり。

目白のお店はエーグル・ドゥース

ちょっと駅から離れています。昔は田中屋とか駅の近くにあったのに、ケーキ屋さんがないと思っていました。

横浜にあった実家近くのパティスリー・ラ・ベルデュールもおいしかったことを思い出します。

目白へはおとめ山の脇を上がっていきます。

家の近くの公園の花を見ながら歩いて行きます。

ハルジオン

エゴノキ

バラ

こんなところに七曲りの坂が現れて、地理が良くわからなくなる。ここを下れば薬王院の近くに行くということかしらね。

目白通りに出る前に、神学校がありました。

目白通りを右に曲がれば、すぐお店が見えました。

帰りも同じ道を帰りましたが、おもしろい建物や、落ち着いた住宅の多い落合あたり。中村彝(つね)アトリエ記念館も

すぐ近くです。

クレマチスが素敵なお宅がありました。

坂道を降りていくと

突き当たりはおとめ山でした。

鳥の声が聞こえていい環境です。ここに小学校と中学校があります。

ケーキはほとんど売り切れていて、残っていた3種類くらいの中から二つ選びました。

口の中に入るととけるように軽く、さわやかなお菓子でした。

May 13 2020 Mejiro