ハイウエイのフードコートで売っていた↑バナナの皮で包まれたこれは何?

※後ででてきます(^-^)

*

※ジェットウィング・ラグーンについてこちらに書きました

1月10日、ホテルの出発は午後一時半。

砂嘴(さし)の一本道を南下。

こんな場所

こんな場所

地図で見ていた時はもっと交通量が多い四車線ぐらいの道かとおもっていた。

大通りはラグーンの東側で、西側はのんびりした散歩したいような道だった。

道路に沿って、確実に半世紀は経っているだろう広大な敷地を持つ屋敷が並んでいる。

スリランカは19世紀はじめに英国支配がはじまり1948年まで続いた。

英国風の教会や

サレジオ会の事務所など

キリスト教関連の施設が多いのはその影響だろう。

二百年の間に、支配層は白人と現地民の混血=通称「バーガー」と呼ばれる人々に移っていった。

ジェットウィング・ラグーンの建築家ジェフリー・バワもそういった人々の一人である。

ラグーンが終わったあたりJa-Elaからハイウェイに入り、さらに南へ。

スリランカ唯一の高速道路建設は日本の大成建設がはじめたが、

※「君の名は」の新海誠監督の短いCMにリンクします

途中から中国が資金も施工も半分を請け負うようになっている。

サービスエリアは日本と同じ雰囲気が感じられる。 トイレ使用料は40Rp(20~30円)で領収書を手渡ししてくれる。料金を印刷してあることが、インフレがひどくない証拠。

トイレ使用料は40Rp(20~30円)で領収書を手渡ししてくれる。料金を印刷してあることが、インフレがひどくない証拠。

かつてトルコリラやネパールルピーなどで、訪れる度に料金が高く修正されてついには料金表示がない入場券になってしまったのを見てきた。自国の通貨が安定していることは治安維持のための最重要事項である。

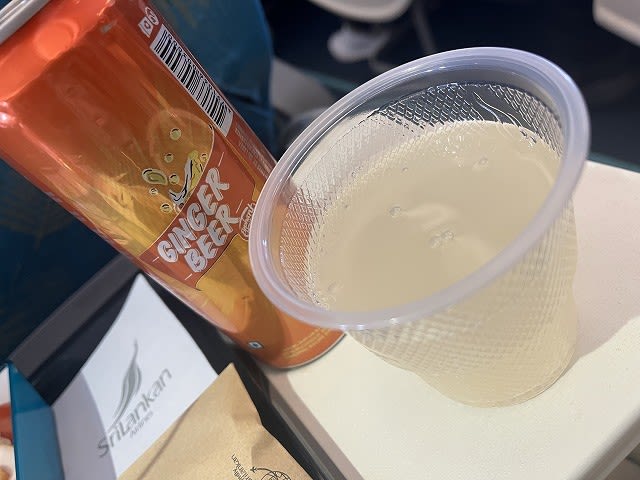

サービスエリアで軽食を。

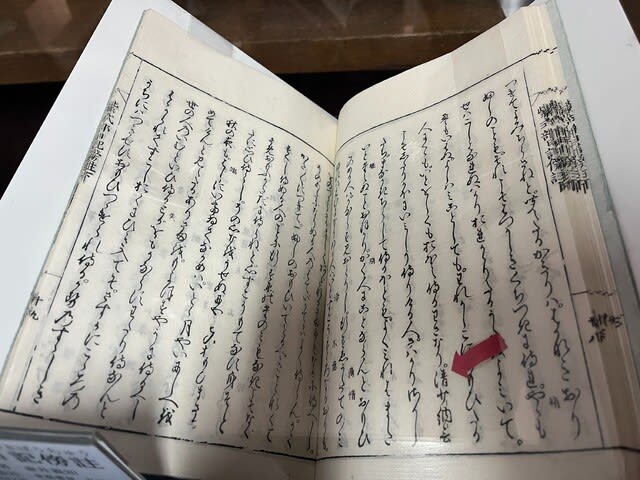

見つけたのが「カレーリーフ」というお店で売っていた冒頭写真の一品↓

「イエローライス」と言っていたがどんな感じ?

↑なるほど黄色い!

「ランプライス」というオランダ由来のスリランカ料理だそうな。

黄色いのはサフランかと思ったが、食べてもサフランの風味はまったくしない。

カレー粉だけの黄色ではない気がする。

「ウコンです」と言われて納得。

アジア僧の衣の黄色はウコンで染めるとインドやネパールできいた。

修行中に調子がわるくなると衣を噛(しが)んで病気除けにするのだそうだ。

スリランカ人のように手で食べてみた。

30年ほど前に北インドで同じように食べた記憶がよみがえった。

※後ででてきます(^-^)

*

※ジェットウィング・ラグーンについてこちらに書きました

1月10日、ホテルの出発は午後一時半。

砂嘴(さし)の一本道を南下。

こんな場所

こんな場所

地図で見ていた時はもっと交通量が多い四車線ぐらいの道かとおもっていた。

大通りはラグーンの東側で、西側はのんびりした散歩したいような道だった。

道路に沿って、確実に半世紀は経っているだろう広大な敷地を持つ屋敷が並んでいる。

スリランカは19世紀はじめに英国支配がはじまり1948年まで続いた。

英国風の教会や

サレジオ会の事務所など

キリスト教関連の施設が多いのはその影響だろう。

二百年の間に、支配層は白人と現地民の混血=通称「バーガー」と呼ばれる人々に移っていった。

ジェットウィング・ラグーンの建築家ジェフリー・バワもそういった人々の一人である。

ラグーンが終わったあたりJa-Elaからハイウェイに入り、さらに南へ。

スリランカ唯一の高速道路建設は日本の大成建設がはじめたが、

※「君の名は」の新海誠監督の短いCMにリンクします

途中から中国が資金も施工も半分を請け負うようになっている。

サービスエリアは日本と同じ雰囲気が感じられる。

トイレ使用料は40Rp(20~30円)で領収書を手渡ししてくれる。料金を印刷してあることが、インフレがひどくない証拠。

トイレ使用料は40Rp(20~30円)で領収書を手渡ししてくれる。料金を印刷してあることが、インフレがひどくない証拠。かつてトルコリラやネパールルピーなどで、訪れる度に料金が高く修正されてついには料金表示がない入場券になってしまったのを見てきた。自国の通貨が安定していることは治安維持のための最重要事項である。

サービスエリアで軽食を。

見つけたのが「カレーリーフ」というお店で売っていた冒頭写真の一品↓

「イエローライス」と言っていたがどんな感じ?

↑なるほど黄色い!

「ランプライス」というオランダ由来のスリランカ料理だそうな。

黄色いのはサフランかと思ったが、食べてもサフランの風味はまったくしない。

カレー粉だけの黄色ではない気がする。

「ウコンです」と言われて納得。

アジア僧の衣の黄色はウコンで染めるとインドやネパールできいた。

修行中に調子がわるくなると衣を噛(しが)んで病気除けにするのだそうだ。

スリランカ人のように手で食べてみた。

30年ほど前に北インドで同じように食べた記憶がよみがえった。