19世紀にベルファストで製造され、スリランカで動き続けている。

2019年に訪れた北アイルランドを思い出した。

※タイタニック号を建造したベルファスト

※産業革命で発展したベルファスト

「シロッコ」とは、ラテン語で北アフリカから吹く熱い湿った風のこと。

収穫した茶葉を乾燥させるこの機械にも熱い風が吹いていたか?

1881年にサミュエル・デビッドソン会社が製造した。

1898年に「シロッコ」送風機の特許をとっていた。

※会社のページにリンクします

↑工場のガイドさんが自慢気に紹介する。

**

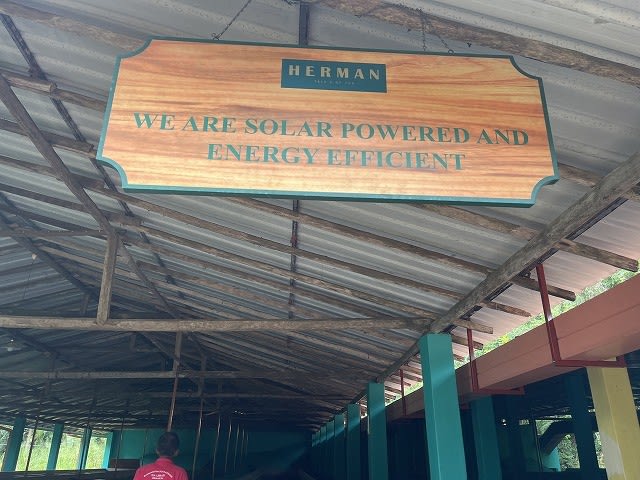

茶畑を見学してから案内された工場はそれほど大きくなかった。

19世紀からの建物なのだろう。

↓入り口でシナモンの木の皮を剥く方法を実践していた

こんなふうに

こちらが茶葉の乾燥セクション

網の下から空気が通る↓

乾燥を終えた茶葉は元の五分の一の重さになっているそうな。

乾燥した茶葉を品質によって自動選別する。

自動選別するための機械は↓

↑日本製だった↓

京都は宇治の服部製作所※ホームページに茶葉選別機の歴史が書かれています

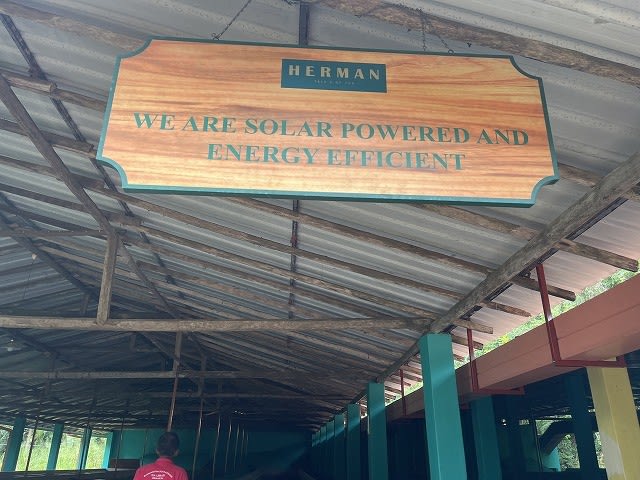

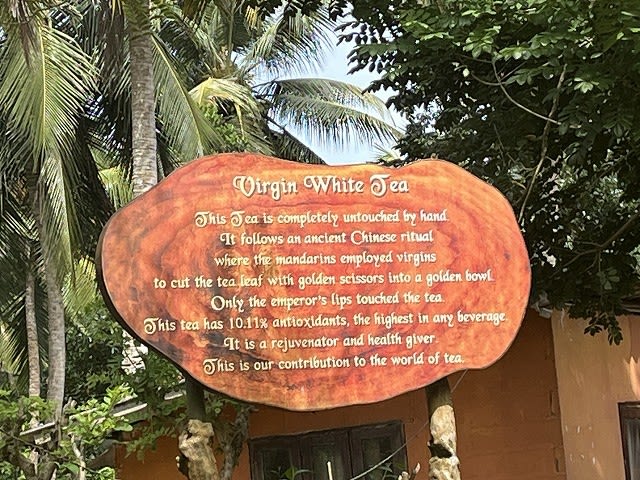

試飲の場所へ移動

試飲の場所へ移動

ずらっと並んだお茶をスプーンですくって味見。

冷めちゃうんじゃない?と思うかもしれないが

お茶の味わいは(感じ方によるが)、ぬるいぐらいの方がよくわかるのではないかしらん。

2019年に訪れた北アイルランドを思い出した。

※タイタニック号を建造したベルファスト

※産業革命で発展したベルファスト

「シロッコ」とは、ラテン語で北アフリカから吹く熱い湿った風のこと。

収穫した茶葉を乾燥させるこの機械にも熱い風が吹いていたか?

1881年にサミュエル・デビッドソン会社が製造した。

1898年に「シロッコ」送風機の特許をとっていた。

※会社のページにリンクします

↑工場のガイドさんが自慢気に紹介する。

**

茶畑を見学してから案内された工場はそれほど大きくなかった。

19世紀からの建物なのだろう。

↓入り口でシナモンの木の皮を剥く方法を実践していた

こんなふうに

こちらが茶葉の乾燥セクション

網の下から空気が通る↓

乾燥を終えた茶葉は元の五分の一の重さになっているそうな。

乾燥した茶葉を品質によって自動選別する。

自動選別するための機械は↓

↑日本製だった↓

京都は宇治の服部製作所※ホームページに茶葉選別機の歴史が書かれています

試飲の場所へ移動

試飲の場所へ移動

ずらっと並んだお茶をスプーンですくって味見。

冷めちゃうんじゃない?と思うかもしれないが

お茶の味わいは(感じ方によるが)、ぬるいぐらいの方がよくわかるのではないかしらん。

ひとつでこんなに大きい

ひとつでこんなに大きい