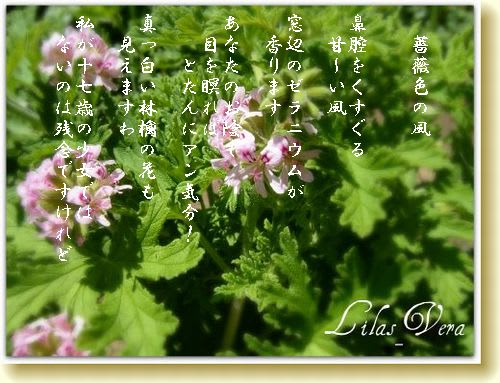

【ローズゼラニウムの花】

昨夜のうちに降った雨は、

昨夜のうちに降った雨は、朝にはやんでいました。

アンではないけれど、こんな朝は、

空気がピカピカ光って綺麗です。

木や草花の葉っぱも、雨の雫の

宝石をまとって輝いていて・・。

昨日などは、もう真夏日でしたから

草花達は、こんな自然の恵み、

本当に嬉しいでしょうね。

そしてこちらは、今年初めての蜻蛉(トンボ)です。

ガーデンテーブルのレースの上に止まっていました。

去年などは結構、追いかけっこしましたのに、今年は随分慣れています。

でも蜻蛉って、こんなに早くやって来ましたっけ・・。

さて、前置きはこの位にして。昨日の続きです。

野の花は日本人にとって、

野の花は日本人にとって、万葉の昔から慣れ親しんで来たようです。

まだ春の浅いうちから草摘みをした様子が、

様々な歌にも詠まれていますし、それらは“春の七草”として、

私達にもごく身近ですね。

昔から春の行事として大切にされて来た草摘みは、万葉集第1巻にも謳われています。

春独特の香りの苦味に薬効があるとされて来たのですね。

そして明治の文豪、幸田露伴。

そして明治の文豪、幸田露伴。彼も、草摘みを楽しんだようです。

その様子は、昭和3年に発表した随筆、『野道』 に詳しく書かれています。

露伴も草摘みに出掛けたのですが、どれが食べられる野草なのか見当も付かない。

仕方なく近くにあった葉っぱを口に持って行くと、同行者が慌てて打ち落としたのだとか。

それは、恐ろしい毒草だったそうです。その一端を万葉集と共にどうぞ!

| 「籠もよ╱み籠持ち╱掘串もよ╱み掘串持ち╱この丘に╱ 菜摘ます子╱家告らせ╱名のらさぬ╱そらみつ・・・」 ~万葉集巻第一 雑歌 |

| ・・・先生の言によると、それは タムシ草 と云って、 その葉や茎から出る汁を塗れば疥癬の虫さえ 死んでしまうという毒草だそうで、 食べるどころのものでは無い危いものだということであって、 自分も全く驚いてしまった。 こんな長閑気な仙人じみた閑遊の間にも、危険は、 伏在しているものかと、 今更ながら呆れざるを得なかった。 ~随筆 『野道』 より |

それにしましても、昨日の 「蔓日々草」 もそうでしたが、

普段私達が馴染み深いもので、思いもかけない毒草って、あるものですね。

「鈴蘭」 は知っていましたが、「クリスマスローズ」、

「カロライナ・ジャスミン」、「福寿草」 は、知りませんでした。

他には、「アルニカ」、「草の王(黄)(クサノオウ)」、「コルチカム」、「ジキタリス」、

「西洋走野老(セイヨウハシリドコロ)」、「朝鮮朝顔(チョウセンアサガオ)」、

「ヒヨス」、「ブラッドルート」、「毒人参(ドクニンジン)」、「洋種鳥兜(ヨウシュトリカブト)」、

「寄生木(ヤドリギ)」、「洋種山牛蒡(ヨウシュヤマゴボウ)」 等など・・。

「西洋走野老(セイヨウハシリドコロ)」 に至っては、食べると幻覚症状が出て、

走り回る事からこの名前が付けられたそうですね。どうぞ、お気を付け下さい。

ただ、これらの毒草も一般人には毒草であっても、強心剤や麻酔剤などの薬剤に、

なっているようです。毒にも薬にもなる・・という事ですね。

【注: ↑ 随筆 『野道』 の 「タムシ草」 は、「草の王(黄)」 の別名です。】

今は、本やインターネットで有毒かそうでないか簡単に調べることができますが、昔の人は、自分で試してみないとわからなかったのですから、本当にえらいですね~

万葉集の歌、初めて読ませていただきましたが、リズミカルですね~

草摘みをロマンティックに表現する万葉人、とっても素敵ですね。

今晩は~! いつも温かいコメント、有り難う~!

「空極の言葉遊び」 なんて、前にもタイトルにした気がしますが、

日本人の感性には、ただ、ただ・・恐れ入ります。

>昔の人は、自分で試してみないとわからなかったのですから、本当にえらいですね~

本当にそうですよね~!

植物も然る事ながら、魚肉なども・・。

それこそ、フグ(河豚)なんて、

どれだけ亡くなったか分からないでしょうね~。

本当に有り難いですね~。

そうそう、話は変わりますが、『世に棲む日々』 が、幕末を描き、

今読んでいる、『坂の上の雲』 は、丁度明治時代です。

両方の時代とも、乏しい資料の中から本当に良く勉強をし、

上に立つ人は、個をなくして国の事を真剣に考えています。

もう、毎日目から鱗の連続です~。↑ の事にも通じますよね~。

今の政治家は、見習って欲しい・・なんて、痛切に思います~。