おとついから

アレルギー症状で

どうもオモロない

体調である。

ほんでも、

オフ日のきのうは

ゆっくり休んでたので、

大分とマシになった気はする。

今日は出勤で、

明日またオフである。

オン・オフが

入れ替わり立ち替わりなので

テンションが張ったり

緩んだりすんのも

いくらか負荷になってるんかもしんない。

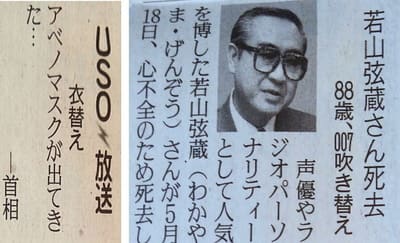

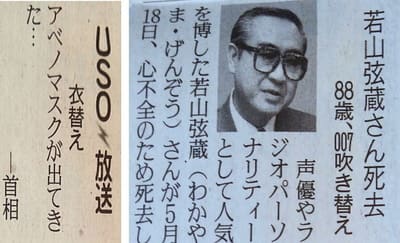

今朝の朝刊で、

若山 源蔵さんが

亡くなられたことを知った。

88歳だったというから、

年に不足はない

大往生だろうが、

惜しまれる名優であった。

声優としても

ショーン・コネリーのボンド役の

ドスのきいた、いぶし銀の声が

耳に残っている。

最近も、

朗読CDで

『蟹工船』を聞きながら

書の稽古をしていたので

タイムリーであった。

五木寛之の

『さらばモスクワ愚連隊』の

朗読CDもあるので、

今日からしばらく車内で

「ひとり追悼会」で

聴こうかと思っている。

***

毎朝、朝刊の

ユーモア欄に目を通すが、

今日のお題「衣替え」で

「アベノマスクが出てきた…

首相」

にはクスリとさせられた。

ほんに、

あんなもんに

何億もの予算を投入して、

狂気の沙汰である。

ついでに、

形骸化し何の公益性もない

日本芸術院やら

日本学術会議なぞにも

何億も血税を注いでるのは

愚の骨頂である。

文字通り「血税」は

国民が身を粉にして

働いて収めたもの。

それを湯水の如く、

他人の金のような意識で

じゃぶじゃぶ使われちゃ

たまんないよ。

だったら、

ワクチン開発の基礎研究に

もっと金を出せ、

というもんである。

【泥棒を捕らえて縄を綯う】

っていうのが

今の政府の

やってる事である。

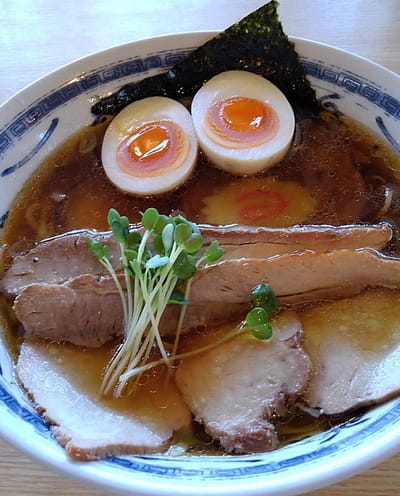

きのうは

喘息気味でゼーゼーいいながらも

街出して、郊外まで

ラーメンを食しに行った。

日曜に

カミさんを誘って

いくつもりだったのだが、

車内でごちゃごちゃ

鬱陶しい事を言うもんだから、

腹ぁ立てて、信号待ちしてる間に

クルマを降りて

ひとりで歩いて帰ってきた(笑)。

なので、

新規まき直しの

出直しだった。

4号線で信夫山トンネルに

向かうたびに

毎度のことながら、

デジャヴュにおそわれる。

京都は西大路通りの

どんつき(突き当り)の

「左大文字」の風景に

そっくりなのである。

以前に

山火事になり

ハゲかけた西側部分も

緑が再生したが、

いっそのこと、

このアングルの斜面に

「大」でなくも

「福」でも入れて

盆の送り火として

「福文字」送りでも

やりゃあいいのにな…と、

商工会議所にでも

提案したいくらいである(笑)。

更地になってた

吾妻陸橋の袂に

医大の「保健科学部」の

ビルができていた。

そんな新学科が

設立されたことも

知らなかった。

きのうは

26℃どまりだったが、

直射日光に晒される車内は

30℃を示して

エアコンを稼働させるようだった。

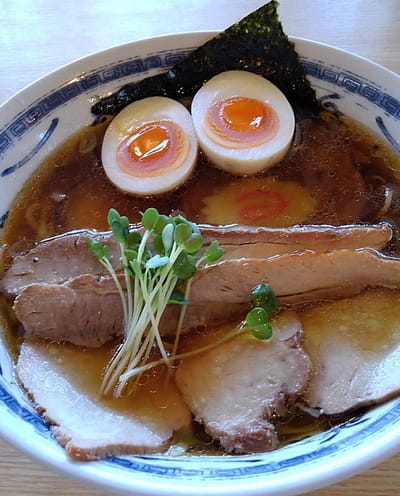

郊外にある

「和屋(なごみや)」は

市内にある唯一の

白河とら系の

弟子筋の店である。

なので、

バランスのとれた

佳いラーメンを作るので

平日の開店時の11時でも

すでに5、6人が

列をなしていた。

ここも贔屓店のひとつで、

いつもは「中華そば」(700円)で

満足しているのだが、

体調不良のクスリ喰いのつもりで

「煮卵チャーシュー麺」(1050円)

という最上ランクにした。

ここの叉焼は、

とら食堂直伝の

一斗缶での炙りかもしれず、

バラ、トモ、カブリという三種の

味もテクスチュアも異なる部位を

2枚ずつ乗っけてるのが

豪奢である。

厚めの叉焼6枚は

さすがに、しまいのほうは

喰い飽きるが、

体調を整えるための

アミノ酸摂取だと思って

「喰い養生」とした。

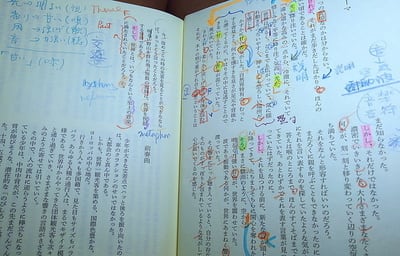

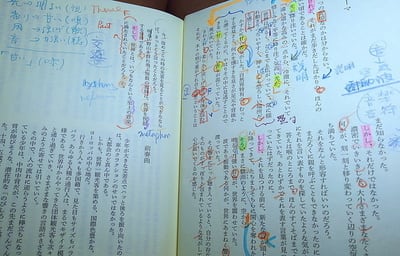

帰宅後、

初読のように

面白く再読了した

恩田 陸の『蜜蜂と遠雷』の

「書き出し」のテクスト分析を

やってみた。

ウィキの「修辞法」を見ながら、

ほうほう、こんなテクを

使ってるんだと

冷徹に文章構成を分析した。

マーカーやペンで

色分けして

書き込みしてるうちに

滅茶苦茶になったが、

なんとなく、この部分だけで

著者の文体が解るような気がした。

楽譜のアナリーゼにさも似たり

という感じもした。

狐狸庵先生曰く、

文章修行には

名文をコピーせよ

とのことだった。

***

光が降り注いでいた。

遠い遥か高みの一点から、冷徹に、それでいて惜しみなく平等に降り注ぐ気高い光が。

「倒置法」で、

散文でありながら

詩的な感じを醸し出している。

「光」を修飾するのに、

<冷徹に、平等に、気高い>

とこれでもかと強調する

「冗語法」を作者は

各所で常用している。

「遠い遥か高みの一点から」

という言い回しを

文学的と取るか

クサく気障ったらしいと取るかは

読み手の嗜好やセンスにもよる。

「遥かに高い一ケ所から」

では、平凡過ぎて

"金をとれない"から(笑)、

作者は、文体に趣向を凝らすのである。

世界は明るく、どこまでも広がっていて、常に揺れ動きうつろいやすく、神々しくも恐ろしい場所だと感じた。

「世界」を描写するのに、

①明るく

②広く

③不安定で

④神々しく

⑤恐ろしい

・・・と、過剰なほどに

修飾しているが、

これも作者が多用している

レトリックである。

明るい「光」に続いては

甘い「香り」、

柔らかい「風」、

力強い「音」、

・・・と、

視覚・嗅覚・触覚・聴覚と

「交響的」に畳み込む。

これは文字通り

「畳句法」と言われる。

明るい野山を群れ飛ぶ無数の蜜蜂は、世界を祝福する音符であると。

これは、一見、

隠喩(メタファー)のようだが、

「まるで」を省略した

直喩(シミリー)である。

映像の時代ならではの、

すぐにでも

アニメ化やら

CGが出来そうな

シナリオ的な文章である。

<書き出し>の

『テーマ』の章は

世界とは、いつもなんという至上の音楽に満たされていたことだろう

・・・と、史的現在で

〆られているが、

<結末>の

『ミュージック』の章での

耳を澄ませば、こんなにも世界は音楽に満ちている

というテーマと、

呼応させている。

***

楽譜と同様に

かくばかりに

レトリックのアナリーゼを

してみると、作者の創意やら

作文の骨法が

少なからず見えてくる。

アレルギー症状で

どうもオモロない

体調である。

ほんでも、

オフ日のきのうは

ゆっくり休んでたので、

大分とマシになった気はする。

今日は出勤で、

明日またオフである。

オン・オフが

入れ替わり立ち替わりなので

テンションが張ったり

緩んだりすんのも

いくらか負荷になってるんかもしんない。

今朝の朝刊で、

若山 源蔵さんが

亡くなられたことを知った。

88歳だったというから、

年に不足はない

大往生だろうが、

惜しまれる名優であった。

声優としても

ショーン・コネリーのボンド役の

ドスのきいた、いぶし銀の声が

耳に残っている。

最近も、

朗読CDで

『蟹工船』を聞きながら

書の稽古をしていたので

タイムリーであった。

五木寛之の

『さらばモスクワ愚連隊』の

朗読CDもあるので、

今日からしばらく車内で

「ひとり追悼会」で

聴こうかと思っている。

***

毎朝、朝刊の

ユーモア欄に目を通すが、

今日のお題「衣替え」で

「アベノマスクが出てきた…

首相」

にはクスリとさせられた。

ほんに、

あんなもんに

何億もの予算を投入して、

狂気の沙汰である。

ついでに、

形骸化し何の公益性もない

日本芸術院やら

日本学術会議なぞにも

何億も血税を注いでるのは

愚の骨頂である。

文字通り「血税」は

国民が身を粉にして

働いて収めたもの。

それを湯水の如く、

他人の金のような意識で

じゃぶじゃぶ使われちゃ

たまんないよ。

だったら、

ワクチン開発の基礎研究に

もっと金を出せ、

というもんである。

【泥棒を捕らえて縄を綯う】

っていうのが

今の政府の

やってる事である。

きのうは

喘息気味でゼーゼーいいながらも

街出して、郊外まで

ラーメンを食しに行った。

日曜に

カミさんを誘って

いくつもりだったのだが、

車内でごちゃごちゃ

鬱陶しい事を言うもんだから、

腹ぁ立てて、信号待ちしてる間に

クルマを降りて

ひとりで歩いて帰ってきた(笑)。

なので、

新規まき直しの

出直しだった。

4号線で信夫山トンネルに

向かうたびに

毎度のことながら、

デジャヴュにおそわれる。

京都は西大路通りの

どんつき(突き当り)の

「左大文字」の風景に

そっくりなのである。

以前に

山火事になり

ハゲかけた西側部分も

緑が再生したが、

いっそのこと、

このアングルの斜面に

「大」でなくも

「福」でも入れて

盆の送り火として

「福文字」送りでも

やりゃあいいのにな…と、

商工会議所にでも

提案したいくらいである(笑)。

更地になってた

吾妻陸橋の袂に

医大の「保健科学部」の

ビルができていた。

そんな新学科が

設立されたことも

知らなかった。

きのうは

26℃どまりだったが、

直射日光に晒される車内は

30℃を示して

エアコンを稼働させるようだった。

郊外にある

「和屋(なごみや)」は

市内にある唯一の

白河とら系の

弟子筋の店である。

なので、

バランスのとれた

佳いラーメンを作るので

平日の開店時の11時でも

すでに5、6人が

列をなしていた。

ここも贔屓店のひとつで、

いつもは「中華そば」(700円)で

満足しているのだが、

体調不良のクスリ喰いのつもりで

「煮卵チャーシュー麺」(1050円)

という最上ランクにした。

ここの叉焼は、

とら食堂直伝の

一斗缶での炙りかもしれず、

バラ、トモ、カブリという三種の

味もテクスチュアも異なる部位を

2枚ずつ乗っけてるのが

豪奢である。

厚めの叉焼6枚は

さすがに、しまいのほうは

喰い飽きるが、

体調を整えるための

アミノ酸摂取だと思って

「喰い養生」とした。

帰宅後、

初読のように

面白く再読了した

恩田 陸の『蜜蜂と遠雷』の

「書き出し」のテクスト分析を

やってみた。

ウィキの「修辞法」を見ながら、

ほうほう、こんなテクを

使ってるんだと

冷徹に文章構成を分析した。

マーカーやペンで

色分けして

書き込みしてるうちに

滅茶苦茶になったが、

なんとなく、この部分だけで

著者の文体が解るような気がした。

楽譜のアナリーゼにさも似たり

という感じもした。

狐狸庵先生曰く、

文章修行には

名文をコピーせよ

とのことだった。

***

光が降り注いでいた。

遠い遥か高みの一点から、冷徹に、それでいて惜しみなく平等に降り注ぐ気高い光が。

「倒置法」で、

散文でありながら

詩的な感じを醸し出している。

「光」を修飾するのに、

<冷徹に、平等に、気高い>

とこれでもかと強調する

「冗語法」を作者は

各所で常用している。

「遠い遥か高みの一点から」

という言い回しを

文学的と取るか

クサく気障ったらしいと取るかは

読み手の嗜好やセンスにもよる。

「遥かに高い一ケ所から」

では、平凡過ぎて

"金をとれない"から(笑)、

作者は、文体に趣向を凝らすのである。

世界は明るく、どこまでも広がっていて、常に揺れ動きうつろいやすく、神々しくも恐ろしい場所だと感じた。

「世界」を描写するのに、

①明るく

②広く

③不安定で

④神々しく

⑤恐ろしい

・・・と、過剰なほどに

修飾しているが、

これも作者が多用している

レトリックである。

明るい「光」に続いては

甘い「香り」、

柔らかい「風」、

力強い「音」、

・・・と、

視覚・嗅覚・触覚・聴覚と

「交響的」に畳み込む。

これは文字通り

「畳句法」と言われる。

明るい野山を群れ飛ぶ無数の蜜蜂は、世界を祝福する音符であると。

これは、一見、

隠喩(メタファー)のようだが、

「まるで」を省略した

直喩(シミリー)である。

映像の時代ならではの、

すぐにでも

アニメ化やら

CGが出来そうな

シナリオ的な文章である。

<書き出し>の

『テーマ』の章は

世界とは、いつもなんという至上の音楽に満たされていたことだろう

・・・と、史的現在で

〆られているが、

<結末>の

『ミュージック』の章での

耳を澄ませば、こんなにも世界は音楽に満ちている

というテーマと、

呼応させている。

***

楽譜と同様に

かくばかりに

レトリックのアナリーゼを

してみると、作者の創意やら

作文の骨法が

少なからず見えてくる。