最近、こんな本を読みました。

なぜ手にしたかというと、例によって、

池波さんの「鬼平」の三分冊を借りて、

後の二冊分として物色していたら目に留まりました。

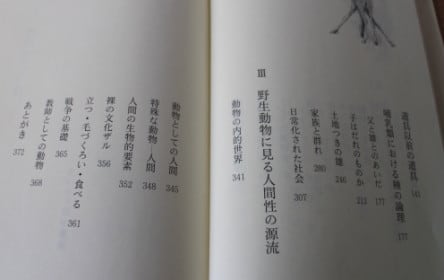

一冊目は日高敏隆著「動物はなぜ動物になったか」

玉川大学出版部の玉川選書として1976年に刊行された本を、

埼玉福祉会から大活字本として出版されたものです。

地球上の生き物(生物)は、動物と植物とに分けられている。

動物は「エサ」を食べるから動物になったのだ、という。

捕食する生物ーーヒトもかつては捕食される対象でもあった。

しかしヒトは現在、捕食者の頂点に君臨している。

「エサ」を必要としない生物は植物になった。

植物は太陽光と空気と水をエネルギー源にしている。

動物は「エサ」つまりは他の生物をエネルギー源としている。

「エサ」を捕る・探すには動かなければならない。

「動く」には、光を感じなければならない。

つまり「目」がなければならない。

暗闇の中にいた原始生物が初めて可視化・目をもったことによって、

光を感じて捕食者にななったのだという。

それは5億年前くらいのことだという。

「捕食」のための耳、鼻(嗅覚)、動体感覚・手脚が発達していった。

知能の発達が著しかったヒトが最終的に動物の頂点に立つことになった。

捕食、被捕食の関係になっていく動物たちは、

固有種としての感覚・器官の発達をDNAとして継承する。、

被捕食、エサにならないための行動(毒、擬態、速い脚など)が、

個体・種ごとに、独自に発達して現在に至っているのだという。

食べる、逃げるの関係がDNAとして埋め込まれている。

動物たちは、教育されなくとも、親が付いていなくとも、

親と同じ行動と習性を子孫に残していけるのだという。

多くの動物は縄張り・巣を形成している。侵入したものを攻撃する。

それは同種、つまり捕食の対象でない侵入者の排除行為なのだ。

著者の日高敏隆教授(1930~2009)は我が国における、

動物行動学者の草分け的存在で、

多くの著書を残されています。

もう一冊は小原秀雄著「動物のこころを探る」―人間性の源流。

この本も玉川大学の出版部から出た本を、

大型活字本として復刊したものです。

私たちは野生動物を見ることにより、

人間とは何であるのかを知ることができるのではないか。

基本的に「人間は特殊な動物である」ということ。

哺乳類の中では非常に変な動物であって、

動物の社会とどのような違いがあるのか。

オスとメス、親子、快感・不快などを例にとって、

動物の社会について論じ、人間の社会とはどこが同じで違うのか、

動物の行動類型を通して「内的世界」を考察されています。

小原秀雄教授(1927年~ )は動物学者で、

自然保護の研究でさまざまな功績を残されています。

また、一般的な生物に関する多くの啓蒙書を著しています。

「動物を考える」同じ系統の2冊の本を続けて読んだせいか、

内容が入り混じって、前後が混同しています。

しかし、両書とも文章が古典的な感じで教科書を読んでいるみたいでした。

獣の走り、鳥の飛び方、蝶の舞い方など「動物の行動」は、

決して気まぐれではなく、誕生と同時に運命づけられている。

種としてのパターンが埋め込まれていることがよくわかりました。