続き

しかし、この先にもう一つ難題が待ち受けていた

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩を巻かなくてはその先どうなっているのか解らないのだ。足元も頼り無さそうである。「ちょっと様子を見て来る、ついてくるなよ」と言って岩を巻き始めた。足を踏み外しでもしたら一巻の終わりだ。 「たかには厳しいかな!」そんな声が聞こえて来る。

天丸山頂からズルズルと結構な距離歩いてしまったが、いさぎよく断念、山頂へ引き返す事にした。

登りよりも下りの方が難易度が高くなる岩場を降りて再び背丈以上の笹薮との格闘。早く抜け出したい一心から笹を束に掴んで体を引き上げたりと急坂を野生さながらに登りあげる。思いのほか時間が掛かった。ダニの温床となる夏は絶対、歩きたくない場所だ。漸く笹丈が膝位になった時、直ぐ近くでキツツキのドラミングが聞こえた。雄さんは見たらしいが残念ながら私は見られなかった。

稜線から火災で、はげ山と化した天丸山を振り返る

途中、下から聞こえていた声の主に出会った。セッターを2匹つれていた。「大山を登ろうとしたが足元が切れ落ちていて、とても上まで行く気になれず途中で引き返してきた」と言うご主人は決して感じは悪くは無かったが10m下の木に隠れる様に佇んでいる奥さんは、こちらを見る風も無くただ私達が去るのを待っていた。聞きもしないのに「猟をしていた訳では無い」と言ったり何か変???

後はノンストップで沢に降り立ち三段の滝を観ながら休憩をとった。谷間で冷え込むが今までの緊張が和らいだ。

右→天丸山 左→大山

無事天丸橋に下り着くと途中出会ったご夫婦の軽自動車が停まっていた。あの人達は天丸山を巻いて奥名郷に下るといっていたが大山が無理と言っていた二人に天丸山の、あの急ザレが熟せるかどうか。今頃何処を歩いているか分からないが車に戻る頃には夕暮れが迫る頃ではないだろうか。

初冬の夕暮れは早い。3時半と言うのに振り向くと天丸山は仄かなシルエットを見せ、もう彼方に遠ざかっていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今朝、目を付けて置いた「すりばち荘」へ行き入浴(500円)。 木の香が芳しい脱衣所で男湯に入る雄さんに「なかなかいいじゃない」と声を掛けながら湯船へ。ところが熱くてとてもじゃないが入れない。水道水を注ぎ足すも勢いよく流れ出るお湯に追いつかない。その内、体の方が冷えてどうにもならなくなった。

「こっちは何とか入れるようになった。入りに来る人は居ないだろうから、こっちへ来ればいい」と言うので人が居ないのを確かめ裸のまま服を丸めて男湯へ。 気持ち良く入っているとまさかまさか 脱衣所に男性の声。訳を話して待って戴く事にした。 (今だから書けた浴場での事。若かったら恥ずかしくて書けませんね)

アトピー性皮膚炎、婦人病、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、挫き、関節のこわばり、冷え症、高血圧等々・・・未だまだたくさんの効能に驚きの薬師の湯でした。

続き

軽い岩登りを熟し村の人が絶賛する大山の頂に立った。一気に視界が開け目も覚める様な展望が広がった。「西上州の山と峠」を読まなかったなら多分、登らなかった大山だ。

鋸刃の様な両神山

中央上、浅間山

右から上州武尊、谷川連峰、浅間山、その奥連なる白い塊は北アルプス。白銀の岩肌を輝かせる八ヶ岳、足元には西上州の山々がまるで波濤の様に広がる。 抜ける様な青空、無風の頂は冬である事を忘れさせた。

貸切というおまけ付きの頂で1時間でも2時間でも、ノンビリしていたいと思うが今日の目的である天丸山が向かいで呼んでいる。後ろ髪を引かれながザックを背負った。

稜線を歩き一つピークを越す頃から笹が目立ち始め最初の内は道の形をなしていたが暫くすると猛烈な笹薮に突入。深い所では私が完全に隠れてしまうほどだ。木の根に躓いてつんのめったりザックが引っかかったり長い笹薮を散々な目に遭いながら何とか天丸山直下に辿り着いた。

しかし、この山もそう容易く頂を踏ませてくれない。鎖もロープも無い岩場が待ち構えていた。 舐められて堪るものかと手掛かり足掛かりを見つけながら、へつったり、攀じ登ったり野性的な登りを重ねて頂に出た。

登り付いた頂は炭化した木がアチコチに倒れ見るも無残だった。 展望も決して悪くは無いのだが大山から見えていた両神山方面は閉ざされ八ヶ岳も、ほんの少し白い頂稜が覗くのみ。天丸山を先にすれば良かったと後悔しながら、ここでお弁当を広げた。

帰りは同じ道を帰るよりも社壇の乗越から奥名郷へ下った方が変化が得られると言う事で降口を探すと倒木に下山口を示す透明のビニール紐を発見。取り敢えず確認が出来たので再び石の上に腰を下ろして熱い紅茶をすする。 近くの木にホシガラスが止ったが男体山のホシガラスの様に側に来る事も無く直ぐに飛び立ってしまった。 下方で人の話し声と犬の鳴き声が近くに聞こえたり遠のいたり。双眼鏡を出して谷を覗きこんだが姿は見えなかった。

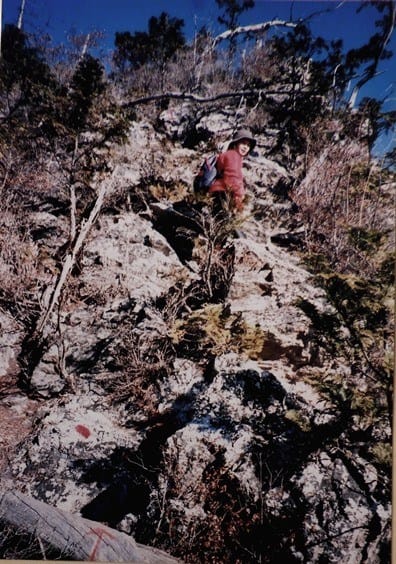

いよいよたった一本のビニール紐に託して下山を開始。初めの内は焼けて倒れた木々が邪魔なくらいで何とかなると思っていたが100m先からは狭く急峻な尾根は一木一草ない焼けただれたガレ場が45度の角度で落ちているではないか。

3年では未だ再生されないのか足を置くそばから焼けてザラザラした土が谷底へ崩れて落ちて行くと言う余り気持ちの良くない尾根道だ。左右の奈落もいやが上にも目に飛び込んでくる。冷や汗が出た。それでも何とか降りられそうなルートを探しながらイザッて降りた。しかしこの先にもう一つ難題が待ち受けていた。

長くなりますのでコメント欄はお休みに致します。

上州の秘境、上野村に天丸という山が在ります。切り立った岩山が多く登山者を虜にする魅力ある山が犇めいております。

野栗橋を渡ると「すりばち荘」が在り、その奥に目指す天丸山と大山が見えてきた。次の元村橋を渡ると昔からの、すりばち荘が在ったが、こちらはかなり老朽化していた。尚も進むと上野村のどんづまり、落人伝説が伝えられる奥名郷の集落が急斜面に整然と並んでいた。

今回の登山のきっかけをつくってくれた佐藤節さんの一節に有る様に山深く静まり返った自然の中、風格のある家々と戸数の多さが意外だった。

奥名郷を過ぎ未舗装に変わった林道を尚も詰めると走った距離からして、もうそろそろと言う所に「注意」の看板が。3年前の山火事で崩壊が酷いため登山を禁止するものであった。どうやら此処が登山口らしいがそれを示すものが何も無く変だと思いながらも、もう少し先へ行ってみたが、くねくねと未舗装の道は天丸山を巻く様に大きくカーブし完全に裏側に廻ってしまった。

注意書きが有ったと言う事は、そこが登山口だからではないのかと思い直し引き返す事にしたが周辺のロケーションは岩頭ひしめく山々の世界。目には新鮮な景色だった。

立て看板に戻り登山口を探すと標識は無かったが証しである天丸橋の文字を見つけた。その脇に微かな踏み跡、少々探検気分で踏み跡を追った。十数メートル入った所で木々に巻いてある赤テープを確認し「間違いなし」を確信。

歩行4時間半 休憩2時間 (所要6時間半)

赤いペンキやビニール紐を拾い、朽ちた丸木橋や梯子に難渋したり、1・5mほどの氷に覆われた石の上に足を置いてしまってヒヤリとしたり・・・ともかく登山道を外さぬ様、慎重に進む。

冬枯れの中、人影は何処にも無い。梢の奥の雲一つない青空が私の気持ちを逸らせる。威圧的な岩壁を左に、天丸山を右に尚も沢を詰めると3段に落ちる滝が現れた。凍てついた小沢には凍って出来た造形が面白い。

不安と緊張、感動を交互に味わいながら沢から離れると、いよいよ大山への急斜面の取り付きが始まった。 辺りの木々はすっかり落葉し寒々しい様相だが今日は風も無く春の様なポカポカ陽気。鳥の鳴き声と8㎝程もある霜柱を踏みしだく音さえ除けば辺りは本当に静寂そのものだ。

私は快調そのものだったが雄さんが今日は体が重いと言うので1時間登った雑木の中で5分、休憩。

登るに連れ左右に巨大な岩峰がのしかかって来る。やがて道はそのコルに登り上げ大山と天丸山の分岐に出た。

「奥名郷の人は口を揃えて・・山へ登るなら天丸より大岩山(大山)が良い」・・・これは佐藤節さんが登る前に村人に尋ねた時に言われたのだろう、そんな事が文中に書かれていたっけ。ならば私達も習って大山に立ち寄るべきだろう。木の幹に大きく大山と書かれた文字を見て左に進路をとる。

続く為、コメント欄は閉じます。

箕輪はこの通り良く晴れて室内におりますとポカポカと暖かく暖房は全く必要ありません。 が、一歩外に出ますと冷気に体が凍えてしまう程の寒さです。それもそのはず、水上は188㎝の降雪だった様です。その冷たさを運んだ風ですものね。 その為、関越道は16・5k、上信越道では200台の車が立ち往生しているとの事でした。

なのに裏のイッカちゃん、寒くないのかな?パジャマのまま洗濯ばさみの入った袋を持ってママのお手伝いをしています。それが済むと今度は庭を駆けまわったりと少しもジッとしてはおりません。子供は風の子と言いますが本当ですね。

街へ買い物に出かけた時にハンドルを握る雄さんの腕の間から写した旅姿のカラス紋次郎。 「旅がらす」ご存知ですか? 群馬の銘菓なのですよ~。

出かける前には雪雲に覆われ姿を消していた赤城山でしたが戻りますと雲は払われ、この通り、全峰、真っ白です。

コメント欄はお休みに致します