岡西政典 「深海生物テヅルモヅルの謎を追え!: 系統分類から進化を探る ( フィールドの生物学 20 )」読了

この本は以前に読んだ「裏山の奇人: 野にたゆたう博物学」と同じシリーズの本だ。「フィールドの生物学」という副題がついているとおり、フィールドワークを中心に生物学の研究をしている科学者が書いたエッセイであるが、自身の学問についての業績を述べているだけではなく、それを志した動機や一人前の科学者となるまでのドタバタのようなものまで様々なことが盛り込まれている。

この本を書いた著者はツルクモヒトデの系統分類を研究テーマにしている科学者だ。クモヒトデというのは大きくは二つの系統があって、ひとつはふつうのクモヒトデ、もうひとつは主に深海に棲んでいるツルクモヒトデという綱だ。ちなみに、生物の分類は界、門、綱、目、科、属、種という具合に細かく分かれてゆく。

その、ツルクモヒトデの綱の中にテヅルモヅルという科が含まれている。前に読んだ、「深海学」の中に、この生物の名前が出てきて、なんともインパクトのある名前だと思いいろいろ調べているうちにこの本を見つけた。著者自身もテヅルモヅルだけの研究をしているだけではないが、この名前にインパクトがあるというのでタイトルとして取り上げたということらしい。(まあ、これは編集者の仕業だろう・・・)

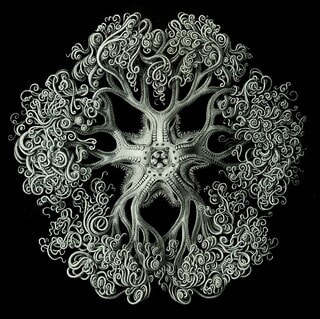

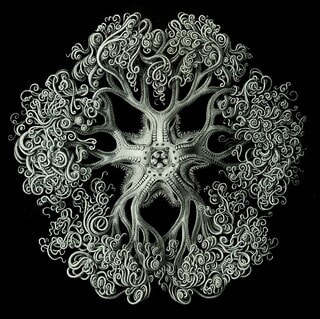

そしてそのテズルモズルだが、こんな形をしている。

普通のクモヒトデだと腕が5本だが、テズルモズルはその先が無数といっていいほど枝分かれしている。なんともグロテスクな形だ。どう見ても動物に見えない。わりと浅い場所にも棲んでいるらしいが僕は見たことがない。そこにいたとしても海藻か何かと間違って見つけることはできないだろうとは思う。

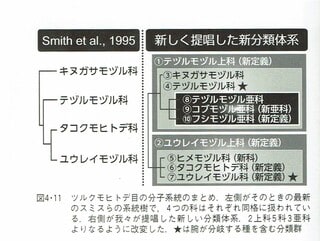

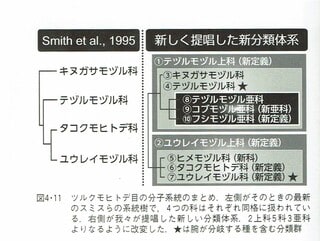

このような生物を研究している科学者は非常に少なく、分類はおろか生態についてもほとんどわかっていないらしい。著者の業績は従来考えられていた分類が、DNAの解析などによって従来の分類が生物学的にはかなり違っていたということを発見したといことだ。

しかし、まあ、こう言ってはなんだが、この生物がどんな分類になろうが世間になにか大きな変化がおこるわけではなく、誰も困らないし関係ないというのは間違いがないことだ。

だから、「仕事をする」ということが世の中のためになることをするものであるというのであればこの分類のための仕事というのはまったく何の役にも立っていないと僕には思える。ひょっとしたら未来の食糧危機の時に有用な食材としてクローズアップされるのかもしれないが、これを食べるくらいなら僕は飢え死にしたいと思うほどあまり美味しそうではない。しかし、僕はどうしてもこのような人に嫉妬してしまう。

そういうことに全身全霊を傾け、そしてそれで生活できているのだ。僕がしている仕事、してきた仕事というのも今思えばまったく世の中のためになるような仕事ではなかったように思う。阪神淡路大震災のときも、コロナショックの間も、その仕事が消滅しても誰も困ることはなかったのだからそれはきっと世の中には必要とされていない仕事であったのだろう。そんなことを言い始めると、世の中の仕事のほとんどは世の中の役に立っていないと言えるのかもしれない。現職の法務大臣でさえ、自分の仕事は「死刑のハンコを押すときだけしかニュースにならない。」ほどくだらない仕事だと自ら述べているのだからそうなのだが、僕の仕事もどう見ても法務大臣以下だ。

そうなってくると、世の中のライフラインといわれる部分を担っている人たち以外の仕事はまったく世の中の役に立たない仕事ということになってしまうのだとは思うが、それを自分で思っていたとしてもそれを言ってしまっては身も蓋もないのだが、今の法務大臣はそれをやってしまったのだからこの人は僕よりもかなり「アホ」、もしくは「正直」であると言わざるを得ない。

しかし、著者はそういうことも少なからず思いながらも自分の使命をその中に見つけようと努力する。それはこんな文章に表れている。『自分が楽しいから研究をするのではなく、誰もやっていないからその分類学を志すのではなく、自分の研究する分類学が、社会にどう役に立つのか?そう聞かれたときに、何でもいいので無言にならないよう、何らかの答えを自分の中に持っておくことが、これからの分類学研究者には求められるのではないか・・』と考えているのだ。

また、自分が目指す学位については自虐的ではあるが『理学の博士号ほどつぶしが効かないものはない。これがあったからと言ってどこの就職に役立つわけではないし、誰が知る資格でもない。しかし、理学部の博士課程の学生はこの号の取得を目指す。なぜか。それは、その人たちが科学者たらんとするからである。自分の中に芽生えた疑問を、科学的な手法で解明せんと欲し、それを究明した、またはそれを究明するための知識と技術を有する証だからである。』とも語っている。まさに自分自身のアイデンティティを求める姿である。僕の所属していた業界もよくつぶしが効かないとは言われていて、転職など考えられることもなくただその会社にしがみついているしか術はなくアイデンティティもなにもないのとは大違いでもある。

ただ、キャリー・マリス博士が言うように、「単に面白いからやっているのだ。」ということも忘れてはいない。『そしてその系統樹が自分の仮説を証明していた瞬間。自分のみぞ知る事実が、今この手にある、という得も言われぬ充足感が胸の中に広がる。』という感覚は僕がおそらく普通の人なら捉えることはできないであろうコウイカのアタリを捉えているときと同じ感覚であろうと思えるのだ。

科学の始まりというのは『西洋では、少なくとも近代の初め頃まで、人々万物を神の創造物と信じた。そして、神に選ばれた人間は、その万物、特に自然物の研究を通じて神の御心を知らなければならない、という思いに従い、それらが人間に有用か無用かを問わず、この世に存在するすべてのものを徹底的に「研究」しようとした。』ことからだそうだ。言い換えれば、自分の知らないことを知りたいと思うのは人間の本能だといえるものなのかもしれない。その本能のままに自分の知的好奇心の触手を伸ばし続け、その欲求を満たし続けているのだからそれはもう、嫉妬するしかないのである。どうせ世間の役に立たない人間であるのなら自分の好きなことを興味のおもむくままに探求する生き方というのは最も人間的であると思うのだ。

科学の読み物だと思っていたが、これはきっと哲学的な読み物であったのだ。

この本は以前に読んだ「裏山の奇人: 野にたゆたう博物学」と同じシリーズの本だ。「フィールドの生物学」という副題がついているとおり、フィールドワークを中心に生物学の研究をしている科学者が書いたエッセイであるが、自身の学問についての業績を述べているだけではなく、それを志した動機や一人前の科学者となるまでのドタバタのようなものまで様々なことが盛り込まれている。

この本を書いた著者はツルクモヒトデの系統分類を研究テーマにしている科学者だ。クモヒトデというのは大きくは二つの系統があって、ひとつはふつうのクモヒトデ、もうひとつは主に深海に棲んでいるツルクモヒトデという綱だ。ちなみに、生物の分類は界、門、綱、目、科、属、種という具合に細かく分かれてゆく。

その、ツルクモヒトデの綱の中にテヅルモヅルという科が含まれている。前に読んだ、「深海学」の中に、この生物の名前が出てきて、なんともインパクトのある名前だと思いいろいろ調べているうちにこの本を見つけた。著者自身もテヅルモヅルだけの研究をしているだけではないが、この名前にインパクトがあるというのでタイトルとして取り上げたということらしい。(まあ、これは編集者の仕業だろう・・・)

そしてそのテズルモズルだが、こんな形をしている。

普通のクモヒトデだと腕が5本だが、テズルモズルはその先が無数といっていいほど枝分かれしている。なんともグロテスクな形だ。どう見ても動物に見えない。わりと浅い場所にも棲んでいるらしいが僕は見たことがない。そこにいたとしても海藻か何かと間違って見つけることはできないだろうとは思う。

このような生物を研究している科学者は非常に少なく、分類はおろか生態についてもほとんどわかっていないらしい。著者の業績は従来考えられていた分類が、DNAの解析などによって従来の分類が生物学的にはかなり違っていたということを発見したといことだ。

しかし、まあ、こう言ってはなんだが、この生物がどんな分類になろうが世間になにか大きな変化がおこるわけではなく、誰も困らないし関係ないというのは間違いがないことだ。

だから、「仕事をする」ということが世の中のためになることをするものであるというのであればこの分類のための仕事というのはまったく何の役にも立っていないと僕には思える。ひょっとしたら未来の食糧危機の時に有用な食材としてクローズアップされるのかもしれないが、これを食べるくらいなら僕は飢え死にしたいと思うほどあまり美味しそうではない。しかし、僕はどうしてもこのような人に嫉妬してしまう。

そういうことに全身全霊を傾け、そしてそれで生活できているのだ。僕がしている仕事、してきた仕事というのも今思えばまったく世の中のためになるような仕事ではなかったように思う。阪神淡路大震災のときも、コロナショックの間も、その仕事が消滅しても誰も困ることはなかったのだからそれはきっと世の中には必要とされていない仕事であったのだろう。そんなことを言い始めると、世の中の仕事のほとんどは世の中の役に立っていないと言えるのかもしれない。現職の法務大臣でさえ、自分の仕事は「死刑のハンコを押すときだけしかニュースにならない。」ほどくだらない仕事だと自ら述べているのだからそうなのだが、僕の仕事もどう見ても法務大臣以下だ。

そうなってくると、世の中のライフラインといわれる部分を担っている人たち以外の仕事はまったく世の中の役に立たない仕事ということになってしまうのだとは思うが、それを自分で思っていたとしてもそれを言ってしまっては身も蓋もないのだが、今の法務大臣はそれをやってしまったのだからこの人は僕よりもかなり「アホ」、もしくは「正直」であると言わざるを得ない。

しかし、著者はそういうことも少なからず思いながらも自分の使命をその中に見つけようと努力する。それはこんな文章に表れている。『自分が楽しいから研究をするのではなく、誰もやっていないからその分類学を志すのではなく、自分の研究する分類学が、社会にどう役に立つのか?そう聞かれたときに、何でもいいので無言にならないよう、何らかの答えを自分の中に持っておくことが、これからの分類学研究者には求められるのではないか・・』と考えているのだ。

また、自分が目指す学位については自虐的ではあるが『理学の博士号ほどつぶしが効かないものはない。これがあったからと言ってどこの就職に役立つわけではないし、誰が知る資格でもない。しかし、理学部の博士課程の学生はこの号の取得を目指す。なぜか。それは、その人たちが科学者たらんとするからである。自分の中に芽生えた疑問を、科学的な手法で解明せんと欲し、それを究明した、またはそれを究明するための知識と技術を有する証だからである。』とも語っている。まさに自分自身のアイデンティティを求める姿である。僕の所属していた業界もよくつぶしが効かないとは言われていて、転職など考えられることもなくただその会社にしがみついているしか術はなくアイデンティティもなにもないのとは大違いでもある。

ただ、キャリー・マリス博士が言うように、「単に面白いからやっているのだ。」ということも忘れてはいない。『そしてその系統樹が自分の仮説を証明していた瞬間。自分のみぞ知る事実が、今この手にある、という得も言われぬ充足感が胸の中に広がる。』という感覚は僕がおそらく普通の人なら捉えることはできないであろうコウイカのアタリを捉えているときと同じ感覚であろうと思えるのだ。

科学の始まりというのは『西洋では、少なくとも近代の初め頃まで、人々万物を神の創造物と信じた。そして、神に選ばれた人間は、その万物、特に自然物の研究を通じて神の御心を知らなければならない、という思いに従い、それらが人間に有用か無用かを問わず、この世に存在するすべてのものを徹底的に「研究」しようとした。』ことからだそうだ。言い換えれば、自分の知らないことを知りたいと思うのは人間の本能だといえるものなのかもしれない。その本能のままに自分の知的好奇心の触手を伸ばし続け、その欲求を満たし続けているのだからそれはもう、嫉妬するしかないのである。どうせ世間の役に立たない人間であるのなら自分の好きなことを興味のおもむくままに探求する生き方というのは最も人間的であると思うのだ。

科学の読み物だと思っていたが、これはきっと哲学的な読み物であったのだ。