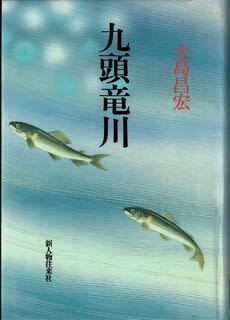

大島昌宏 「九頭竜川」読了

僕の釣り人生にとって鮎釣りというのは最後のフロンティアだと思っている。まだまだやったことのない釣りはたくさんあるけれども、体力、財力、忍耐力を考えるとブルーマーリンを釣るとか、キングサーモンを釣るとかというのは現実的ではない。数年前まで伯父さんが持ってきてくれた鮎の味は美味しく、その伯父さん曰く、鮎の引きを味わうと病みつきになるのだという。そして同じことを森に暮らすひまじんさんもおっしゃる。いきなり走り出す目印の動きの躍動感と、あの小さな魚体からどうしてあれほど凄まじい力が生まれてくるのかというほどの引き味が魅力だそうだ。

僕もいままでたくさんの種類の魚を釣ってきたといくらか自負はしているので、だいたいこの種の魚でこれくらいの大きさならこんな引きをするというのはわかるつもりだが、鮎だけはわからない。友釣りという特殊な釣りも僕にとっては謎である。

しかしながら、フィールドはすぐそばにあり、身近なひとたちがその釣りをしているので僕にとっては手に届きそうで届かない釣りでもあった。

体調不良で鮎釣りを断念した叔父さんの道具を借りてひまじんさんに無理やり弟子入りを志願して今年こそは鮎釣りデビューだと思っていたのだが、降って湧いたアマダイブームと根っからの腰の重さでその思惑はあっけなくとん挫してしまった。

そんなときにこの小説のことを知った。

主人公の少女は福井地震で両親と祖母を失い、川漁師である祖父の元で川漁師の道を歩む。

福井県は、終戦間近の時の大空襲、そしてこの福井地震、そのひと月後の大水害と、わずか3年のあいだに壊滅的な被害に遭う。

そんな経験から主人公は、明日は生きているかどうかわからない、だから、将来に希望を持たない代わりに、今日を精一杯生きるのだという諦観を持つようになる。

『愛子は、必ず来るとは限らない明日のために余力を残すことをしなくなった。生きてある今日だけのために、持てる力のすべてを出し切るようになった。』

『人は老衰や病気だけで死ぬのではなかった。不時の災難で、若者も健康な者もあっけなく命を奪われるのだ。であれば、人はみな罪もないのに生まれながらにして死刑を宣告されている囚人と考えるべきではないのか。』という考えは18歳の少女にしてはあまりにも切ない考え方にも思える。そして、自分のそんな生き方を1年で寿命を全うする鮎に重ね合わせるのである。

そんな中、両親がいないことで就職試験に失敗し、『誰に気兼ねすることもない、腕一本だけが勝負の漁師になり、父を奪った九頭竜川に挑戦してみよう』と、自分の力のみで生きてゆくことができる川漁師の道をめざそうという考えにたどり着く。

鮎釣り名人の祖父はそれまで、『地震のとき以来、源蔵の心にはある変化が生じていた。源蔵自身の手ひどく弄ばれ、勇作の命を奪って逆流する褐色の怒涛を見てからというものは九頭竜に深い恐れを抱くようになっていたのである』が、たったひとりの肉親である孫娘のその考えに共感し、『九頭竜の鮎のように精一杯生きてほしい・・』と自分の持っている技術のすべてを伝えようと後継者である息子を失った悲しみから立ち直るのである。

そこからは、孫娘と祖父の二人三脚の修業が始まる。女性であることからの偏見を少しだけ受けながらもその血筋からか、その釣技はめきめきと上達する。

そして少女は、祖父の釣友の息子や友人の母親で高級料亭を経営する母親の言葉から刹那的な自分の生き方を見直すようになる。(といっても主人公はその刹那さえも力のかぎり精一杯生きようとするのであるが。)というようなストーリーだ。

友人の母親からは、『わたしはね、世の中で取越し苦労ほど阿保らしいことはないと思うてるんにゃ。例えば、明日の天気が晴れやろか雨やろかなんて心配しても、どうせ自分の思うようになるわけはないんにゃさけね、考えるだけ損やと思う。ほんなことは朝起きて雨やったら傘、雪やったら傘と長靴出せばすむことなんや。ほやろ?』と、自分の境遇に憂えることなく力強く生きることを教わる。3年間に起こった大惨事のすべてを幸運にも体験することなかった釣友の息子が言う、『命の儚さを知っているからこそ、人は日々の命の不安を克服していきてゆけるのではないのか。』と言う言葉に、『生まれ替わっては安易な生を繰り返すより、1回だけの充実した生を送り、悔いなく終わるほうが意義があるように思える。』という考えの主人公は、同じ福井の人間としては許し難いという思いもありながら、また、十年先、二十年先と気の遠くなるような将来の夢を無心に語る男性に違和感を覚えながらも少しずつ心を惹かれてゆくのである。

新田次郎文学賞を受賞しているとはいえ、おそらく傑作というにはちょっと物足りないような気がする。それは、僕が小説というのは不条理と絶望だというような偏向した考えを持っているからに違いないのだが、少女のひたむきさと利発さ、登場人物が善人ばかりだというのは朝の連ドラを見ているような印象でもある。(「舞い上がれ!」でも、主人公の母親と祖母の確執があんなにもあっけなく解消されるというのはまさに善人のなせる業としかいいようがない・・)それはその通りで、著者はCMディレクターというのが本業だそうだ。だからすごく映像的でテレビドラマ的なストーリーになっているのだと思う。

最後のクライマックスも、釣り大会での優勝というのもベタすぎる。

しかし、実家が福井県の釣具屋であったというくらいで、釣りシーンの描写や鮎釣りについての蘊蓄は釣り文学と言ってもいいほど秀逸であると思う。石の色を見て鮎の着きを判断するであるとか、おとり鮎の操作法の描写はなかなかリアルである。

その釣り味は、『目印が上へ走り、瞬時の後に下へひったくられた。鋭い電流のような衝撃が竿をゆさぶり、愛子の心臓をわしづかみにする。』と表現されている。『釣り師じゃのうて漁師じゃからの。数も釣らんならんが、鮎の値打ちを下げるような掛け方をしたらあかんのじゃ。』といいながら、やはりプロでもその引きにはしびれてしまうという率直な感想がリアルだ。

舞台になった時代は昭和26年ごろ。ナイロン糸が日本に入ってきたころであり、そんなエピソードも交えられている。

九頭竜川独特の鮎釣りの技法や漁法として、「泳ぎ釣り」、「水中八艘飛び」、「九頭竜返し」、「置き石」、「ダンマリ」などというものも紹介されていたりする。

そして、友釣の歴史についても、小説にしては詳しく書かれている。

文政年間(1818年~1830年)、狩野川での発祥であったと考えれていたが、さらに遡り寛文年間(1661年~1673年)、京都の八瀬川(高野川)での発祥であり、そこから上州、美濃地方に広まったと書かれており、鮎の縄張り意識が解明されたのはそう古いことではなく、当初のころは囮に雄鮎を用いれば雌鮎が、雌鮎を用いれば雄鮎が寄ってきて鉤にかかると思われていた。というような詳しい説明が続く。

刹那的に生きるか、未来に夢を持って生きるか、その間で動く葛藤というのはいつの時代でも人生のひとつの課題ではあるのだろうが、それを1年しか生きられない鮎になぞらえて問題提起をしているというのは構成としてはうまく作っているなと思える1冊であった。

このブログでも何度か書いているが、もう二十数年前になるだろうか、かつての上司が亡くなったとき、僕も人は若くても死ぬことがあるのだということを実感した。小説の主人公はその時に自分の生業にまで言及して自分の生き方の方向性を求めるのだが、僕はというと、ただ、自分の遊べる範囲で遊んでおかないときっと後悔すると思うという程度だった。

それは、自分の腕一本で生きているか、会社という生命維持装置に依存して生きているかという大きな違いが原因だったのだと思う。

結局のところ、選んだ職業には自分のやりたいことはなく、だからそこには自己実現という目標も見つけることができなかった。どちらかというと、自分の手を使って何かものを作るというような仕事のほうが向いていたのではないかと今さらながら思ったりもしているが、そうは言っても何事にも不満しか持てないような性格ではそんな仕事に就いていてもやっぱり不満しか言うことがなかったのだったら、そこは最後の砦として、僕はコンプレイナーなどではないんだと自分を納得させる材料として残しておいてよかったのかもしれないとも思うのである。

どちらにしても、もうこの歳になっては人生は不可逆的だ。主人公の生き方はあまりにも眩しすぎるというのが一番の感想である。

僕の釣り人生にとって鮎釣りというのは最後のフロンティアだと思っている。まだまだやったことのない釣りはたくさんあるけれども、体力、財力、忍耐力を考えるとブルーマーリンを釣るとか、キングサーモンを釣るとかというのは現実的ではない。数年前まで伯父さんが持ってきてくれた鮎の味は美味しく、その伯父さん曰く、鮎の引きを味わうと病みつきになるのだという。そして同じことを森に暮らすひまじんさんもおっしゃる。いきなり走り出す目印の動きの躍動感と、あの小さな魚体からどうしてあれほど凄まじい力が生まれてくるのかというほどの引き味が魅力だそうだ。

僕もいままでたくさんの種類の魚を釣ってきたといくらか自負はしているので、だいたいこの種の魚でこれくらいの大きさならこんな引きをするというのはわかるつもりだが、鮎だけはわからない。友釣りという特殊な釣りも僕にとっては謎である。

しかしながら、フィールドはすぐそばにあり、身近なひとたちがその釣りをしているので僕にとっては手に届きそうで届かない釣りでもあった。

体調不良で鮎釣りを断念した叔父さんの道具を借りてひまじんさんに無理やり弟子入りを志願して今年こそは鮎釣りデビューだと思っていたのだが、降って湧いたアマダイブームと根っからの腰の重さでその思惑はあっけなくとん挫してしまった。

そんなときにこの小説のことを知った。

主人公の少女は福井地震で両親と祖母を失い、川漁師である祖父の元で川漁師の道を歩む。

福井県は、終戦間近の時の大空襲、そしてこの福井地震、そのひと月後の大水害と、わずか3年のあいだに壊滅的な被害に遭う。

そんな経験から主人公は、明日は生きているかどうかわからない、だから、将来に希望を持たない代わりに、今日を精一杯生きるのだという諦観を持つようになる。

『愛子は、必ず来るとは限らない明日のために余力を残すことをしなくなった。生きてある今日だけのために、持てる力のすべてを出し切るようになった。』

『人は老衰や病気だけで死ぬのではなかった。不時の災難で、若者も健康な者もあっけなく命を奪われるのだ。であれば、人はみな罪もないのに生まれながらにして死刑を宣告されている囚人と考えるべきではないのか。』という考えは18歳の少女にしてはあまりにも切ない考え方にも思える。そして、自分のそんな生き方を1年で寿命を全うする鮎に重ね合わせるのである。

そんな中、両親がいないことで就職試験に失敗し、『誰に気兼ねすることもない、腕一本だけが勝負の漁師になり、父を奪った九頭竜川に挑戦してみよう』と、自分の力のみで生きてゆくことができる川漁師の道をめざそうという考えにたどり着く。

鮎釣り名人の祖父はそれまで、『地震のとき以来、源蔵の心にはある変化が生じていた。源蔵自身の手ひどく弄ばれ、勇作の命を奪って逆流する褐色の怒涛を見てからというものは九頭竜に深い恐れを抱くようになっていたのである』が、たったひとりの肉親である孫娘のその考えに共感し、『九頭竜の鮎のように精一杯生きてほしい・・』と自分の持っている技術のすべてを伝えようと後継者である息子を失った悲しみから立ち直るのである。

そこからは、孫娘と祖父の二人三脚の修業が始まる。女性であることからの偏見を少しだけ受けながらもその血筋からか、その釣技はめきめきと上達する。

そして少女は、祖父の釣友の息子や友人の母親で高級料亭を経営する母親の言葉から刹那的な自分の生き方を見直すようになる。(といっても主人公はその刹那さえも力のかぎり精一杯生きようとするのであるが。)というようなストーリーだ。

友人の母親からは、『わたしはね、世の中で取越し苦労ほど阿保らしいことはないと思うてるんにゃ。例えば、明日の天気が晴れやろか雨やろかなんて心配しても、どうせ自分の思うようになるわけはないんにゃさけね、考えるだけ損やと思う。ほんなことは朝起きて雨やったら傘、雪やったら傘と長靴出せばすむことなんや。ほやろ?』と、自分の境遇に憂えることなく力強く生きることを教わる。3年間に起こった大惨事のすべてを幸運にも体験することなかった釣友の息子が言う、『命の儚さを知っているからこそ、人は日々の命の不安を克服していきてゆけるのではないのか。』と言う言葉に、『生まれ替わっては安易な生を繰り返すより、1回だけの充実した生を送り、悔いなく終わるほうが意義があるように思える。』という考えの主人公は、同じ福井の人間としては許し難いという思いもありながら、また、十年先、二十年先と気の遠くなるような将来の夢を無心に語る男性に違和感を覚えながらも少しずつ心を惹かれてゆくのである。

新田次郎文学賞を受賞しているとはいえ、おそらく傑作というにはちょっと物足りないような気がする。それは、僕が小説というのは不条理と絶望だというような偏向した考えを持っているからに違いないのだが、少女のひたむきさと利発さ、登場人物が善人ばかりだというのは朝の連ドラを見ているような印象でもある。(「舞い上がれ!」でも、主人公の母親と祖母の確執があんなにもあっけなく解消されるというのはまさに善人のなせる業としかいいようがない・・)それはその通りで、著者はCMディレクターというのが本業だそうだ。だからすごく映像的でテレビドラマ的なストーリーになっているのだと思う。

最後のクライマックスも、釣り大会での優勝というのもベタすぎる。

しかし、実家が福井県の釣具屋であったというくらいで、釣りシーンの描写や鮎釣りについての蘊蓄は釣り文学と言ってもいいほど秀逸であると思う。石の色を見て鮎の着きを判断するであるとか、おとり鮎の操作法の描写はなかなかリアルである。

その釣り味は、『目印が上へ走り、瞬時の後に下へひったくられた。鋭い電流のような衝撃が竿をゆさぶり、愛子の心臓をわしづかみにする。』と表現されている。『釣り師じゃのうて漁師じゃからの。数も釣らんならんが、鮎の値打ちを下げるような掛け方をしたらあかんのじゃ。』といいながら、やはりプロでもその引きにはしびれてしまうという率直な感想がリアルだ。

舞台になった時代は昭和26年ごろ。ナイロン糸が日本に入ってきたころであり、そんなエピソードも交えられている。

九頭竜川独特の鮎釣りの技法や漁法として、「泳ぎ釣り」、「水中八艘飛び」、「九頭竜返し」、「置き石」、「ダンマリ」などというものも紹介されていたりする。

そして、友釣の歴史についても、小説にしては詳しく書かれている。

文政年間(1818年~1830年)、狩野川での発祥であったと考えれていたが、さらに遡り寛文年間(1661年~1673年)、京都の八瀬川(高野川)での発祥であり、そこから上州、美濃地方に広まったと書かれており、鮎の縄張り意識が解明されたのはそう古いことではなく、当初のころは囮に雄鮎を用いれば雌鮎が、雌鮎を用いれば雄鮎が寄ってきて鉤にかかると思われていた。というような詳しい説明が続く。

刹那的に生きるか、未来に夢を持って生きるか、その間で動く葛藤というのはいつの時代でも人生のひとつの課題ではあるのだろうが、それを1年しか生きられない鮎になぞらえて問題提起をしているというのは構成としてはうまく作っているなと思える1冊であった。

このブログでも何度か書いているが、もう二十数年前になるだろうか、かつての上司が亡くなったとき、僕も人は若くても死ぬことがあるのだということを実感した。小説の主人公はその時に自分の生業にまで言及して自分の生き方の方向性を求めるのだが、僕はというと、ただ、自分の遊べる範囲で遊んでおかないときっと後悔すると思うという程度だった。

それは、自分の腕一本で生きているか、会社という生命維持装置に依存して生きているかという大きな違いが原因だったのだと思う。

結局のところ、選んだ職業には自分のやりたいことはなく、だからそこには自己実現という目標も見つけることができなかった。どちらかというと、自分の手を使って何かものを作るというような仕事のほうが向いていたのではないかと今さらながら思ったりもしているが、そうは言っても何事にも不満しか持てないような性格ではそんな仕事に就いていてもやっぱり不満しか言うことがなかったのだったら、そこは最後の砦として、僕はコンプレイナーなどではないんだと自分を納得させる材料として残しておいてよかったのかもしれないとも思うのである。

どちらにしても、もうこの歳になっては人生は不可逆的だ。主人公の生き方はあまりにも眩しすぎるというのが一番の感想である。