日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

1瓶 115g(約300粒) 2ヶ月分 5,616円(消費税込) (本体価格 5,200円 消費税 416円) 【初回購入者限定企画】 820円相当の 弊社オリジナル 和紙健康タオル プレゼント! |

人は心身とも・・・

より良い状態で・・・

生きたいと願う・・・

わが身を知ること・・・

我が心を知ることこそ・・・

健やかな日々の始まり・・・

今日、さらに明日もまた・・・

2年ほど前・・・

妻の顔がパンパンに腫れあがり、掛かり付け医のところで診察・・・ところが、

救急で京都第二赤十字病院へいって診察してもらいなさい・・・とのこと

結果、丹毒という感染症でした。

連鎖球菌の感染によって起こる皮膚の浅いところの化膿性炎症らしく、

高齢者や免疫力の低下した人に多く発症・・・とのこと

仕事が忙しかった妻・・・疲労が蓄積していたのだと思います。

やはり体をいたわりながら、働かないと

どこかに無理が来るということなんですよね・・・でも、

現実は、そうもいかない場合があるから難しいんだと思います。

今朝は、敗血症という怖い病気の記事を紹介してみようと思います。

~以下、9月28日読売新聞朝刊より抜粋~

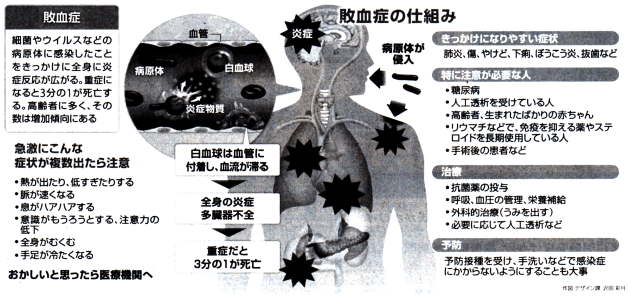

敗血症 早期治療を

細菌やウイルスに感染し、全身に炎症反応が広がって臓器を傷つける「敗血症」。死亡者数は年々増えているものの、あまり知られていない病気だ。早期発見で治療成績が上がるため、専門医らは「異変があったら、すぐに医療機関を受診して」と呼びかけている。(館林牧子)

重症 3人に1人死亡

肺炎、やけどきっかけ 全身に炎症

東京都の会社員(57)は9年前、胆石の検査で入院中に重い急性膵炎を発症した。細菌に感染して膵臓の周りにうみがたまり、全身に広がって敗血症と診断された。意識のないまま転院し、3か月半、集中治療室で治療を受けた。

ようやく一命は取り留めたものの、80㌔あった体重は45㌔に減り、体が動かない。リハビリや傷んだ臓器の手術などで入院生活は続き、社会復帰まで2年半かかった。

妻(58)は「いつ命を落としてもおかしくない状態で、『明日は会えないかもしれない』と集中治療室に通い続けた。こんなに恐ろしい病気があるとは知らなかった」と話す。

感染症にかかると、血液中の白血球から炎症を起こす物質が出て、病原体をやっつけようとする。この作用が強すぎて、全身の臓器を傷つけるのが、敗血症だ。重症になると3人に1人が死亡するといわれ、心筋梗塞や脳卒中よりも死亡率は高いとされる。

統計上、敗血症で亡くなる人は年間1万人以上いる。高齢化などもあり、10年間で約2倍に増えた。だが、重いやけどや肺炎から敗血症になった人や、もともと持病がある人の場合は、死亡診断書に別の病名が書かれることも多く、実際に敗血症で死亡した人は数倍から10倍いると推測されている。

国立病院機構京都医療センター(京都市)救命救急センター長の

- 熱が出たり低すぎたりする

- 脈が速い

- 呼吸が速い

- 血圧が下がる

- 手足が冷たい

- 意識が薄れて受け答えがおかしい

- 尿が出ない

- 全身がむくむ

重い敗血症に陥って4時間後に治療を始めた場合の生存率は約50%、12時間後だと約15%というデータもある。おかしいと思ったら、すぐに医療機関を受診し、ひどい場合は救急車を呼ぶようにしたい。

敗血症はどんな感染症でも起こりうる。高齢者や、持病で感染症にかかりやすい人は注意が必要だ。例えば、高齢者に多い肺炎は敗血症の引き金になる。日頃から規則正しい生活を心がけ、

- 持病をきちんと治療する

- たばこを吸わない

誤嚥 を防ぐために良い姿勢でゆっくり食べ、意識して飲み込む。口の中を清潔にしておく

肺炎球菌ワクチンも肺炎予防に効果がある。65歳以上や、それ未満でも慢性の心不全や呼吸器、肝臓の病気、糖尿病の患者などに推奨される。来月から高齢者を対象にした定期接種が始まり、対象年齢の人は自治体の補助が受けられる。

感染症の多くは、手を介して病原体が口から入るので、手の甲や親指、指の間なども含めて念入りに手を洗うことも大切だ。

鹿児島大教授(救急・集中医療医学分野)の垣花泰之さんは「日常生活で予防できることも多いので、ぜひ気を付けてほしい」と呼びかけている。