常設展がおもしろい 小村雪岱 コムラ・セッタイの江戸モダン

キャプションに 1918年(大7) 開設間もない資生堂意匠部に入社。 資生堂デザインの基礎を作った 1923年退社 とある。

子供のころ雪岱のなまえを知った。 おとなが町の化粧品屋さんで貰ってくる冊子を楽しみにしていた。 モダンな「花椿」。 いま思えば、 レトロな銀座の匂いと、 流行の最先端が載っていた。

確かでなかった記憶が、 雪岱の展示に結びついてほんとうに良かった。

この MATCH LABELS のなかに 雪岱のデザインもあるのかしら

・白と黒の美学- 挿絵の世界

はじめはビアズリー風や西洋的な挿絵が、 次第に浮世絵や日本画の静謐なものにかわっていく。 ミレイのオフィーリア風(川口松太郎作 「女師匠」大正15年)もある。 墨 木版など

・月夜の三馬 ・おせん 1941年頃 没後の後摺り

・西郷隆盛 (挿絵原画)

代表的日本人 内村鑑三 岩波書店 によると 西郷は…

人を訪ねていっても、中の方へ声をかけようとはせず、その入り口に立ったままで、だれかが偶然出てきて、自分を見つけてくれるまで待っているのでした 西郷の生活は地味で簡素でありましたが、その思想は、聖者か哲学者の思想でありました…

雪岱の洗練された絵は、 犬を生涯の友とするほど、 たいへん寂しがりやだった西郷の、 純粋な意志に迫るものだった。 連載最後の絵が 絶筆となる。

・情細やかな意匠- 舞台装置の世界

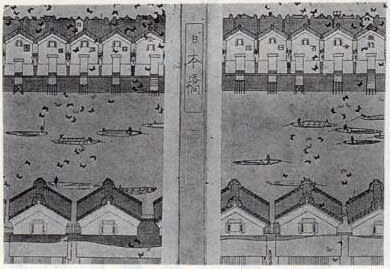

大菩薩峠 源氏物語 一本刀土俵入りなど 背景は役者の邪魔をしてはならず 袖に入った時は 細部まで情趣ある景色を見せなければならない と。 舞台装置ながら、 繊細な写実で観客は臨場感もたっぷりだった。 なまこ壁のリアルさ。 蝶がとまっている。 まるで現場に立っているような感じがするほど。 役者の特徴や照明効果まで配慮された。 1/50縮尺の原画は彩色されていますがモノクロで。 拡大

序幕第一場 取手の宿・我孫子屋の前

序幕第二場 利根の渡し

大詰第一場 布施の川べり

大詰第二場 お蔦の家

・雪岱調の源泉-古典絵画と鏡花文学への憧憬

見立寒山拾得 ふつうは隠者がふたり ここでは 女性ふたり 落ち葉に筆で詩でも書いているのだろうか

鏡花と雪岱 雪岱の作品を使った現代の出版物

・青柳 ・落葉 ・雪兎模様着物 帯など

○「視覚への挑戦-近代から現代へ」

新しい表現への道を切り開いたピカソ、デルヴォー、モホリ=ナジ、マン・レイ、マルセル・デュシャンらの作品をはじめ、近代から現代へと続く「視覚への挑戦」の諸相を紹介します。 (美術館の案内より)

デュシャンの回転すると立体になる作品 興味が湧く