あっ rugbyクン! こんな所にいたの…

別所沼弁財天

畑の角に 千茅(チガヤ)だろうか ふわっと銀色の穂。 やさしい風がなでていく

あなたのために 手を休めないで摘んできたツバナよ これを食べて もう少し太ってね…

これは この花なの?

我が君に 戯奴ワケは恋ふらし 賜りたる 茅花ツバナを食ハめど いや痩せに痩す 大伴家持

太りそうもない ほっとする花ですね。

あっ rugbyクン! こんな所にいたの…

別所沼弁財天

畑の角に 千茅(チガヤ)だろうか ふわっと銀色の穂。 やさしい風がなでていく

あなたのために 手を休めないで摘んできたツバナよ これを食べて もう少し太ってね…

これは この花なの?

我が君に 戯奴ワケは恋ふらし 賜りたる 茅花ツバナを食ハめど いや痩せに痩す 大伴家持

太りそうもない ほっとする花ですね。

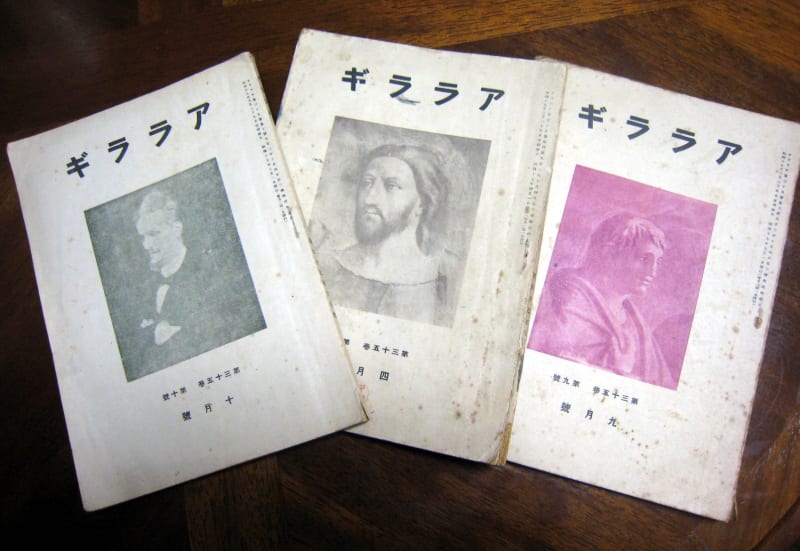

本棚に、 古い雑誌が並んでたな。 字が読めるようになって ギララア ギララア…

ギララアって なあに、 いつも いつも不思議の種。

ギララア ギララア 遊んでいても ギララアが やってきた。

これこそが、 短歌雑誌 「アララギ」 でした。 理解したのは高校に入ってから。

「誌上のユートピア」 の帰りに、 セピア色の冊子に載っている短歌と美術を思い出した。

1942年10月号 表紙 (写真左)

これは、マネエの描いた Henri Rochfort 氏 の肖像で、西暦 一八八一年のサロンに出品し、現在は、獨逸ハムブルクの美術館にある。

この人はどういふ人であるか只今審か(ツマビラカ)にすることが出来ぬが、或は音楽家ででもあらうか。 顎鬚のところだの、眉から眼にかけ、印象派風にこまかく描いてゐて頭のはたらいたものである。

このアララギの表紙に、随分肖像畫を出したが、皆それぞれの特色があつた。 併し今月はマネエでなければ出来ない、或は印象派畫家でなければ出来ないものを示さうとおもつてこれを選んだ…(茂吉)

創作はジャンルを超えて。 文学性を豊かにする絵画のはたらき… 生新な作品の鑑賞は、 感性を一層磨きあげたにちがいない。

1908年(明治41)創刊。 伊藤左千夫、島木赤彦、斎藤茂吉、土屋文明らが中心となった。

目次 拡大 教科書で習った人が たくさんみえる。