ランタナ:クマツヅラ科

川沿いや 海岸沿いに野生化して咲いているランタナの花です

花後に果実が出出来ます

秋の深まりと共に 果実は黒紫に色づきます

クコの花:ナス科

クコ酒とかクコ茶とか 数年前にクコブームがありましたが 元々は野生する植物です

花の盛期は夏ですが 花期は長く春から初冬まで咲き続けます

花径1センチほどの小さな花です

葉は柔らかくて 若葉は食用にされます

海岸沿いに野生化して咲いるクコの花です

砂浜では真っ赤な実が生っています

砂浜に咲く花ハマゴウ・・・果実が沢山出来ていました

ハマゴウ:クマツヅラ科

海岸に生育する常緑の低木

夏に沢山の花を咲かせていたハマゴウ

そろそろ花も終盤を向かえて

確実に花から果実へと変わりつつありました

茎は砂の上を這うようにして伸びます

果実は蔓荊子(マンケイシ)と呼ばれ 鎮痛・鎮静・消炎作用があるそうです

色々な花たちが咲き乱れ美しく装っていた海岸の砂浜・・・

秋から冬に向かい花が少なくなりました

秋は実りの季節ですね

9月に入り色々な果実達が色づき始めました

その中で一番美しいのはノブドウではないでしょうか

ノブドウ:ブドウ科

日本全国のほか東アジア一帯に分布し、アメリカにも帰化しているつる性落葉低木

7~8月に淡緑色の花が咲きます

まだ青い果実

やぶに多く見られ、都市でも空地などで見ることが出来ます

果実は小さく虫の入った虫えいとなるため虫こぶ状でゆがんでいます

ノブドウの名前からすると美味しそうですが食べられません

ノブドウは秋が深まると共に宝石の様に美しく色づきます

今はまだ青い実の方が多いので美しく色づいたら再びアップします

ヘクソカズラ

今日の画像は海岸沿いの壁面を美しく飾っていた植物たちです

嫌われ者のヘクソカズラですがこの場所では美しく輝いて咲いていました

毎日暑いですね~

海岸沿いの浜の散歩道の壁面に涼しげな植物たちが垂れ下がっていました

この場所には小石をはめ込んで作った壁画(石ころアート)がズラリと並んでいます

ガガイモ:ガガイモ科

つる性の多年草

ガガイモは地中に伸びた根から地上茎を出して広がります

ガガイモ・ヘクソカズラ・クコ・野ブドウ・ノイバラの実 等や 名前の知らない植物たちが

壁面を飾っていました

初夏にはハマヒルガオも壁面を美しく飾ります

明石原人に因んで・・・

この様な石ころを何処で集めたのか不思議です???

琉球朝顔:ヒルガオ科

海岸沿いの民家の高いブロック塀に咲く琉球朝顔です

ベビーサンローズ:ツルナ科

別名:ハナツルクサ

茎が立ち上がらず地面を這うように四方に広がります

月見草:アカバナ科

夜なら綺麗に咲いているのでしょうね

紅葉葵:アオイ科

民家の広いお庭に大きな紅葉葵が咲いていました

見上げる高さですので2メーター位の身長です

かなり年数が経っている様で根元の茎が物凄く太かったです

お花も大きくて立派でした

地植えにしたら本当に大きくなりますねぇ~

パンドレア:ノウゼンカズラ科

ピンクのノウゼンカズラ大好きです

海岸沿いの藪の中にハマナスが咲いていました

ハマナス:バラ科

鋭いトゲを持つ浜茄子・・・

花後に美しい大きな実が生ります(ローズヒップ)

高砂芙蓉:アオイ科

砂浜に高砂芙蓉が咲いていました

空き地などでも見かけますので徐々に野性化しつつあるようです

クコの花:ナス科

砂浜には沢山のクコの木があります

赤い実をつけます

花期は長く 春から晩秋まで1センチほどの小さな花を咲かせます

ハマゴウ:クマツヅラ科

今、砂浜ではハマゴウが大変な事になっていました

得体の知れない植物がハマゴウの上に覆いかぶさり枯れてしまったりしていました

近くで見たら小さな実のついた植物でした

偶然にあるサイトでこの植物がアメリカネナシカズラであることがわかりました

この植物は「要注意外来性植物リスト」に載っている他の植物を枯らしてしまう

厄介者だそうです

美しいハマゴウを守りたいので近日中にこの植物を剥がしに行くつもりです

キカラスウリ

此方も恐ろしいほどに他の樹木に絡み付いています

・・・台風後・・・

・・・台風後・・・

涼しい日が続いていますので一昨日、久しぶりに海岸沿いを歩いてみました

するとハマゴウが咲いていました

今日は砂浜や海岸沿いに咲いていたお花達です

ハマゴウ:クマツヅラ科

ハマゴウは海岸に生息する常緑の低木

砂の上を這うようにして茎が伸びて行きます

低木とはいえかなり背が高い木もあります

ハマゴウは薬用植物です

漢方で頭痛や風邪薬などに用いられています

ハマゴウは秋深くまで花を咲かせます(昨年は11月でも咲いていました)

涼しくなってきた頃再びハマゴウたちをアップしますね

ランタナ:クマツヅラ科

同属なのでランタナもハマゴウと一緒に咲いていました

ハマボウフウ:セリ科

お花も終わり種が出来ていました

???

砂浜に咲いていた小さな小さなお花です

・・・追記・・・

名前がわかりました

「メリケンムグラ」です

林の子様 ありがとうございました

キカラスウリ(黄烏瓜):ウリ科

海岸沿いの壁面の上に沢山のキカラスウリの花が咲いていました

此方も薬用植物です

雌雄異株の多年草で夕方から朝にかけて開花します

こちらは雄花です

雌花を確認できませんでしたが花の中心部に三本の突起物があるそうです

ハコネウツギ:スイカズラ科

今を盛りに咲いている花色の変化が楽しめる美しいお花ですね

ハコネウツギは雌雄同株の両性花で白~ピンク~赤に変わります

葉は紫陽花に良く似ています

ニオイバンマツリ:ナス科

この花は紫から白に変化する花です

ハコネウツギの蕾は白色ですが・・・

ニオイバンマツリは紫です

スイカズラ:スイカズラ科

別名:キンギンカ(金銀花)というのは白色からだんだんに黄色に変わるので

金色と銀色が混じって咲く様から名づけられました

甘い香りのするお花です

センダン:センダン科

こちらもとっても良い香りのするお花です

背が高い木なので綺麗なお花を撮る事が出来なくて残念ですm(__)m

エゴノキ:エゴノキ科

下向きに沢山の花をつけます

花後に美しい実をつけますが有毒のサポニンが含まれています

クスノキ:クスノキ科

果樹の花です

柿:カキノキ科

オニユズ(獅子柚子):ミカン科

以前にアップしたことのあるビックリするほど大きなミカン(鬼柚子)の花です

実も大きいですが花も他のミカンの花に比べると大きいです

レモン:ミカン科

レモンの花の蕾は赤紫色でとっても綺麗です

蕾と花後の小さな実がついていました

柑橘類のお花たちはとても良い香りを放ちます

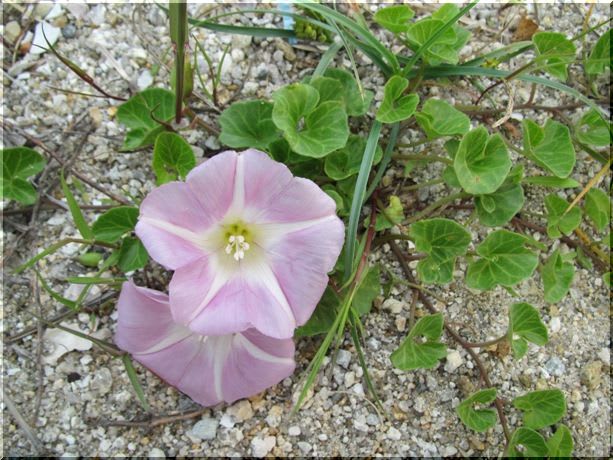

今、海岸の砂浜にはハマヒルガオが沢山咲いています

ハマヒルガオ:ヒルガオ科

砂質の海岸に茎を伸ばして匍匐する植物です

朝顔の様な花に光沢のある丸い葉が愛らしいです

ハマボウフウとのツーショット

遊歩道の壁画の上にも咲いていました

カタバミ:カタバミ科

ツルナ:ハマミズナ科

日本全土の海岸に自生

小さな黄色い4弁花が咲いていました

名の由来は浜辺にツルのように群生して葉は食べられる菜(な)からツルナに・・・

古くから各地で食用にされ沖縄県では「浜ホウレン草」の名で親しまれているそうです

以外と砂浜には食用となる植物が多いですね

ハマエンドウ:マメ科

日本全国の海浜に生息する多年草

花や実がエンドウににていることからこの名になったそうです

ハマゴウの若葉も出ていました

今度はハマゴウの美しいお花が咲く日が楽しみです

月見草:アカバナ科

今の季節は海岸がお花畑になっていて砂浜を歩くのが楽しいです

お花を摘むことも自由に出来るので海岸沿いのお散歩は大好きです

海岸の砂浜に咲いていたお花達です

浜大根がまだ咲いていました

浜大根:アブラナ科

随分と花期が長いですね

実がいっぱい出来ていました

何だか面白い形をしてますね~

実は茹でて食べられるそうです(美味しいのかな???)

ハマボウフウ(浜防風):セリ科

被子植物のセリ科 ハマボウ属の一種

海岸の砂地に自生する海岸性の多年草

山菜として食用にするほか 漢方薬や民間療法薬として利用されています

刺身のつまや料理のあしらい等に使われる高級野菜の一つとか・・・

酢味噌で食べるのが美味しいそうですが・・・

茹でておひたしにしたり汁物の具や天ぷらなどに利用できるそうです

アップで見たらフウの実に似てますね(笑)

ハマアザミ:キク科

以前は名前がわからなかった鋭い葉の植物

花が咲いてやっと名前がわかりました(ホッ)

蕾

ハマアザミは鋭いトゲのある葉で花も普通のアザミよりは随分と大きいです

・・・浜大根の実&浜防風・・・

どちらも食べられる事を初めて知りました

浜防風が高級食材だなんて・・・不思議な感じがします

この浜辺にはその高級食材が広範囲に群生しています

今度 採取して食べてみようかな???チョット勇気がいりますね(笑)

私のお散歩コースの海岸沿いに新しい公園が出来ました

この公園にはユニークなタコの滑り台や手洗い所が設置されていました

滑り台

この場所は松江海岸の海水浴場でもあります

タコさんの手洗い所が何となく可愛らしくて子供達も喜ぶでしょうね

公園にはシャリンバイが綺麗に咲いていました

シャリンバイ(車輪梅):バラ科

シャリンバイは鋸歯があるものと無いものまであります

小枝が車輪のように輪生し梅に似た花が咲くのでこの名に・・・

淡いピンク

白とピンクのミックス

樹皮を木炭と混ぜて鉄鍋で煮出し「大島紬」の褐色染料として使われるそうです

アグロステンマ:ナデシコ科

別名:ムギセンノウ・ムギナデシコ

風に揺れて遠目で見るとコスモスの花のようにも見えるアグロステンマです

鈴蘭の様な可愛いアセビの花が満開です

アセビ(馬酔木):ツツジ科

うつむいて咲くので一枝採って来て上向きに寝かせて撮影しました

枝葉に「アセボチン」という有毒成分を含んでいるので馬が食べると

お酒に酔ったようになる事から「馬酔木」と名づけられたそうです

淡いピンクや・・・

純白も素敵ですね

此方はおちょぼ口に口紅を塗ったようなアセビですね

種類も豊富で鈴生りに咲くアセビの花

秋には果実を実らせます

山桃:ヤマモモ科

山桃の雄花です

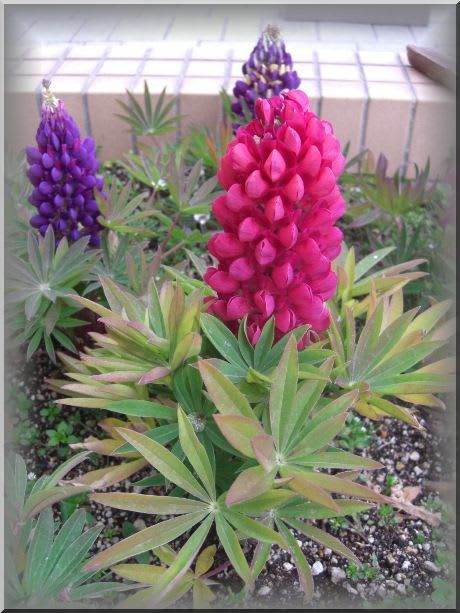

病院の花壇に綺麗なルピナスが咲いていました

ルピナス:マメ科

葉の形が可愛いですね

ルピナスは古代エジプト時代から栽培されている古参植物で

食用・石鹸・薬草・牧草と幅広く使われてきたそうです

ルピナスは200種類以上もの品種があります

花色は 黄・オレンジ・青・紫・ピンク・白などがあります

花穂は大きくなる物で長さが70センチにも達するそうです

その花姿からノボリフジ(昇り藤)の別名があります

花後には枝豆のようなサヤが出来て中には豆(種)が入っています

花壇

色とりどりのパンジーが綺麗ですね

塔が立った葉牡丹:アブラナ科

海岸沿いの公園に変わった桜が咲いていました

私は初めて見る桜です

カンヒザクラ(寒緋桜):バラ科

ベルの形の花が下向きに咲いていました

家に帰りネットで調べて名前がわかりました

果実は4月に赤く熟すそうです

カンヒザクラはヒカンザクラ(緋寒桜)とも呼ばれていてどちらの名でも通じるそうです

今度は実の撮影を楽しみに待つことにします

桜:バラ科

こちらは見慣れた桜です

アケビ:アケビ科

アケビの蕾が出来ていました

彼方此方でアケビの花は見られますが・・・

実が生ったのは見たことがありません

ネコヤナギ???:ヤナギ科

定かではありませんがネコヤナギに似てますよね

サボテン:サボテン科

サボテンに実が生っていました

確か黄色い大きな花が咲いたような???

ゴツゴツとしたサボテンには似ても似つかぬ花が咲いていた様な記憶があります

砂浜に下りてみました

月見草:アカバナ科

花が小さいので「コマツヨイ草」といいます

この砂浜では年中咲いていますね(花数は少ないですが)

???

得体の知れないゴツゴツとした葉に鋭いトゲが・・・

一体この植物は何でしょう???

イソスミレ

イソスミレが彼方此方に濃い緑の葉を出していました

綺麗な紫の花が咲く日が楽しみです

海岸の砂浜に大根の花が咲いていました

大根の花:アブラナ科

中央アジアから地中海沿岸原産で日本には縄文時代から弥生時代に渡来していたそうです

魚を獲るネットに絡まって咲いていました

ここは漁師さんの船を置いている場所です

アブラナ科なので春には塔が立って薄い紫や白色の4弁花が咲きます

普通菜の花は黄色が多いですが・・・

大根の花は白や淡い紫の綺麗な花を咲かせます

とっても美しいですね

野菜は砂地でも育つのですね

えんどう豆も沢山植えてありました

干しわかめ

水菜の花:アブラナ科

こちらは黄色い菜の花です

水菜の花は花びらが少し細いのが特徴です

菜の花

こちらも菜の花なのですが名前はわかりません

先日 海岸沿いをのんびりと散策した時の画像です

ウインドサーフィン

この日は程よい風が吹いていたのでウインドサーフィンを楽しむ人達が・・・

風にのってスピードを楽しんでいました

赤石

明石の地名がこの赤石から名づけられたとか・・・

民家に咲いていたお花たちです

オキザリス・ベルシコロール:カタバミ科

蕾が赤と白のねじり模様でとっても可愛いです

蕾も開いた花も どちらも楽しめるお花です

お日様が大好きです

リナリア:ゴマノハグサ科

何度も登場していますが綺麗なのでつい・・・撮ってしまいますm(__)m

実はこのお花の名前が???なのです

「メネシア」???なのか「リナリア」なのか???

それとも「リナリア」も「メネシア」も同じお花なのか???です

アリッサム:アブラナ科

多肉植物

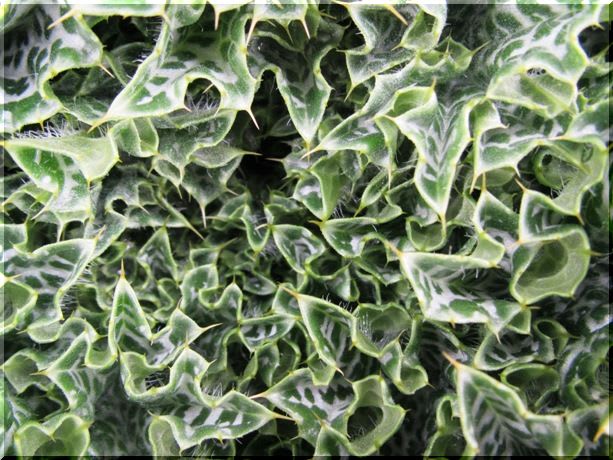

ヒメヒイラギ

セイヨウヒイラギに似ていますがとても葉が小さく2センチ程しかありません

小さな可愛い実が生っていました