去年11月に「相鉄・鉄道全線1日乗車券」を使って相鉄線の駅取材と車両取材を決行した。

いずみ野線は全駅取材を達成したものの、

本線に関しては平沼橋、西横浜、天王町、大和、相模大塚、さがみ野、かしわ台の7駅を残し、

また三ツ境は取材時に工事中だったため、ここも再取材したい。

さらに11000系の車両取材が残ってしまったので、この取材も再挑戦したい。

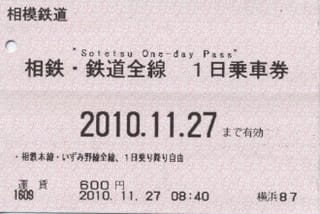

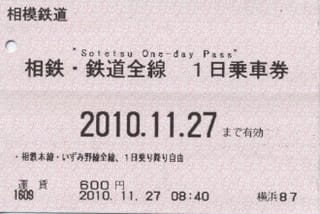

そこで11月27日土曜日に再び横浜まで行き、「相鉄・鉄道全線1日乗車券」を購入した。

価格は600円で発売時期は7月17日から11月末まで。

これは相鉄で夏休みに行われているスタンプラリーに関して発売されているもので、

この時期では既にスタンプラリーは終わっているものの、

一部の駅ではまだスタンプ台は残っていた。

朝から未取材駅を取材していき、その間に11000系の車両取材も完了した。

途中、昼食を挟んで全駅取材も完了した。

三ツ境は残念ながら去年からまだ工事が続いていて、今年度末が完成予定となっていた。

最後に取材したのがかしわ台駅で、ここは本線終点の海老名のひとつ前で、

相鉄車両センターが併設されている。

入口までいってみると、旧式の蒸気機関車が静態保存されていた。

近くに職員がいたので思い切って声をかけてみると、構内に入っての取材が許可された。

ここの機関車は写真を取りに来る人も多いようで、

車両の留置線に繋がる場所には黄色い線が引かれ、

その内側なら自由に見学していいといわれた。

とても好意的な相模鉄道の職員に感謝しながら、保存機関車を取材する。

正面からこんな感じ。

側面はこんな感じ。

ちゃんと説明書きも設置されていて、以下の通り書かれていた。

神中鉄道3号機関車

この機関車は現在の相鉄線が、かつて神中線とよばれて

大正5年5月に開業した直後に製造されたもので、

主として旅客列車をけん引して厚木~横浜間を走っていました。

昭和18年4月に、相模鉄道が神中鉄道を合併したときに

相模鉄道7号機関車に改番され、

電化が進むときに電車に旅客輸送をゆずり貨物輸送専門となり、

またやがて貨物輸送と電気機関車化され、

昭和24年8月鉄道車両工業(株)に売却されました。

その後福島県磐南臨海鉄道(株)に譲渡され

同社が江名鉄道(株)と改称して開業するにあたり、

7号機関車として活躍しましたが間もなく同鉄道と接続する

小名浜臨海鉄道(株)に移りました。

C358に改番され、昭和41年3月まで貨物専用として使われましたが

ついに廃車となりましたので

昭和41年4月に当社に変換譲渡されたものです。

製造は汽車製造株式会社で銘板はこんな感じ。

さらに神中鉄道時代の社章まで復元されていた。

3号機関車の隣には客車も保存されていた。

客車には以下のような解説が書かれていた。

ハ20形ハ24号客車

ハ20形ハ24号客車は、相模鉄道の前身である神中鉄道が開業した

大正15年から昭和24年までの間活躍した車両です。

連結してある神中3号機などの滋養機機関車に引かれ

横浜~厚木間で旅客の輸送にあたってました。

汽車製造(株)東京支店で製造された同客車は、

神中鉄道相模鉄道で24年間にわたって活躍後

三重県の三岐鉄道に譲渡され、

昭和34年から昭和59年1月31日までは

兵庫県の別府鉄道で「ハフ7号客車」として使用していました。

昭和58年12月27日の相鉄線「横浜駅乗り入れ50周年」の記念として、

別府鉄道のご厚意により譲り受けることとなり

昭和59年2月3日相模鉄道に里帰りしました。

大正時代から昭和時代の初期にかけて

製造された木造の客車は現在ではめずらしく、

特に二重屋根の展望車は貴重なものとなっています。

外見はこんな感じ。

更に階段が設置されていて、中を見ることも出来るようになっている。

木造車両をそのまま見学させて貰えるというのは相模鉄道の懐の深さに感謝したい。

帰りはJR横浜駅で見つけた立ち売りの大船軒の「鰺の押し寿し」を購入し、

缶ハイボールを買ってグリーン車で千葉まで帰る。

鰺の押し寿しにはビールもいいが、ハイボールも良く合うのだ。

一日取材したためにハイボールの酔いもあって爆睡してしまった。

いずみ野線は全駅取材を達成したものの、

本線に関しては平沼橋、西横浜、天王町、大和、相模大塚、さがみ野、かしわ台の7駅を残し、

また三ツ境は取材時に工事中だったため、ここも再取材したい。

さらに11000系の車両取材が残ってしまったので、この取材も再挑戦したい。

そこで11月27日土曜日に再び横浜まで行き、「相鉄・鉄道全線1日乗車券」を購入した。

価格は600円で発売時期は7月17日から11月末まで。

これは相鉄で夏休みに行われているスタンプラリーに関して発売されているもので、

この時期では既にスタンプラリーは終わっているものの、

一部の駅ではまだスタンプ台は残っていた。

朝から未取材駅を取材していき、その間に11000系の車両取材も完了した。

途中、昼食を挟んで全駅取材も完了した。

三ツ境は残念ながら去年からまだ工事が続いていて、今年度末が完成予定となっていた。

最後に取材したのがかしわ台駅で、ここは本線終点の海老名のひとつ前で、

相鉄車両センターが併設されている。

入口までいってみると、旧式の蒸気機関車が静態保存されていた。

近くに職員がいたので思い切って声をかけてみると、構内に入っての取材が許可された。

ここの機関車は写真を取りに来る人も多いようで、

車両の留置線に繋がる場所には黄色い線が引かれ、

その内側なら自由に見学していいといわれた。

とても好意的な相模鉄道の職員に感謝しながら、保存機関車を取材する。

正面からこんな感じ。

側面はこんな感じ。

ちゃんと説明書きも設置されていて、以下の通り書かれていた。

神中鉄道3号機関車

この機関車は現在の相鉄線が、かつて神中線とよばれて

大正5年5月に開業した直後に製造されたもので、

主として旅客列車をけん引して厚木~横浜間を走っていました。

昭和18年4月に、相模鉄道が神中鉄道を合併したときに

相模鉄道7号機関車に改番され、

電化が進むときに電車に旅客輸送をゆずり貨物輸送専門となり、

またやがて貨物輸送と電気機関車化され、

昭和24年8月鉄道車両工業(株)に売却されました。

その後福島県磐南臨海鉄道(株)に譲渡され

同社が江名鉄道(株)と改称して開業するにあたり、

7号機関車として活躍しましたが間もなく同鉄道と接続する

小名浜臨海鉄道(株)に移りました。

C358に改番され、昭和41年3月まで貨物専用として使われましたが

ついに廃車となりましたので

昭和41年4月に当社に変換譲渡されたものです。

製造は汽車製造株式会社で銘板はこんな感じ。

さらに神中鉄道時代の社章まで復元されていた。

3号機関車の隣には客車も保存されていた。

客車には以下のような解説が書かれていた。

ハ20形ハ24号客車

ハ20形ハ24号客車は、相模鉄道の前身である神中鉄道が開業した

大正15年から昭和24年までの間活躍した車両です。

連結してある神中3号機などの滋養機機関車に引かれ

横浜~厚木間で旅客の輸送にあたってました。

汽車製造(株)東京支店で製造された同客車は、

神中鉄道相模鉄道で24年間にわたって活躍後

三重県の三岐鉄道に譲渡され、

昭和34年から昭和59年1月31日までは

兵庫県の別府鉄道で「ハフ7号客車」として使用していました。

昭和58年12月27日の相鉄線「横浜駅乗り入れ50周年」の記念として、

別府鉄道のご厚意により譲り受けることとなり

昭和59年2月3日相模鉄道に里帰りしました。

大正時代から昭和時代の初期にかけて

製造された木造の客車は現在ではめずらしく、

特に二重屋根の展望車は貴重なものとなっています。

外見はこんな感じ。

更に階段が設置されていて、中を見ることも出来るようになっている。

木造車両をそのまま見学させて貰えるというのは相模鉄道の懐の深さに感謝したい。

帰りはJR横浜駅で見つけた立ち売りの大船軒の「鰺の押し寿し」を購入し、

缶ハイボールを買ってグリーン車で千葉まで帰る。

鰺の押し寿しにはビールもいいが、ハイボールも良く合うのだ。

一日取材したためにハイボールの酔いもあって爆睡してしまった。