2015年2月15日(日)

JR武蔵野線周辺を歩き続けている「続カタツムリ歩行」、今日は3年目の初例会とな

る第21回例会に参加した。

集合はJR武蔵野線の東浦和駅。私は、何度もこの駅から見沼田んぼ周辺を歩いている

のでおなじみの駅、10時7分にスタートした。

すぐ南側の信号を渡り、東に下ると見沼代用水西縁(みぬまだいようすいにしべり)が

流れ、代用水と芝川とを結ぶ国史跡の見沼通船堀が東に延びている。

そばのたけのこ公園から、通船堀に沿って竹林の中を抜ける遊歩道を次の橋際まで進み、

橋を渡る。

すぐ先に、復元された西縁一ノ関がある。

見沼通船堀は江戸中期の享保16年(1731)につくられた運河で、見沼代用水東縁

と芝川(約350m)、そして見沼代用水西縁と芝川(約650m)とを結んでいる。

江戸時代、代用水沿いの地域から芝川を通って江戸まで、米などを船で運べるようにす

るためにつくられたのが見沼通船堀だが、芝川と2つの代用水との間に3mの高低差があ

り、この水位を調節するため「閘門(こうもん)」と呼ぶ2つの関(せき・堰)をそれぞ

れにつくった。

2つの関の間に水をためて水位を調節する仕組みの運河を「閘門式運河」といい、この

運河は、同じ形式のパナマ運河よりも160年前に建設されたという。

芝川の近くまで進んで南側の車道に出て少し進むと、やはり国史跡の鈴木家住宅がある。

鈴木家は、見沼を開拓した井沢弥惣兵衛為永(いざわやそうべえためなが)に従い、見

沼開拓事業に参加し、通船堀完成と同時に幕府から差配役(さはいやく)に任じられ、各

船に対する積み荷や船賃の割り振りなどを行っていたという。

土日は邸内が公開されているので入り、背後の建物やその内部なども参観する。

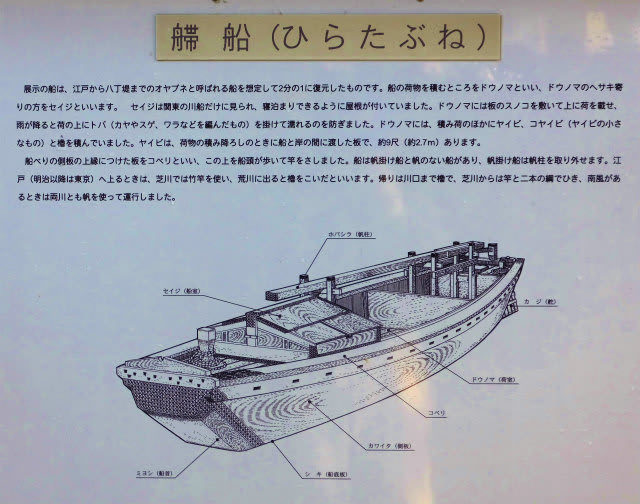

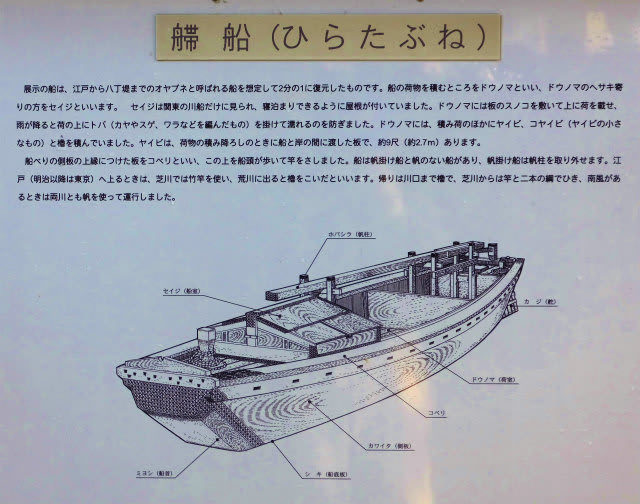

一番奥の建物には、江戸まで往復した「ひらたぶね」と呼ぶ船の1/2模型があり、庭

で清掃をしていたボランティアの方が説明してくれた。

それによると、船には米120俵を積んで江戸に下り、帰りには肥料になるほしか(干

ニシン)や着物、清酒などを持ち帰ったとか。船には帆があるがそれだけでは容易に進ま

ないので、東京湾の引き潮や満ち潮を利用して往復したが、それでも片道3日はかかり、

大正時代には自動車の普及ですたれたという。

最盛期にひらた船は32隻くらいあり、乗る人は3人ずつの計90人ほどいて、力仕事

なので給料もよく現在でいえば高給サラリーマン並みで、もらった金は江戸・吉原などで

気前よく使ってしまったので、家に残る奥さんは貧乏だったとか。映画や現代の話題など

も交えて話は尽きず、30分くらいも話をうかがった。

手前の建物には「見沼通船舟歌」の河岸の一部が展示されていて、この説明もあった。

鈴木家住宅を出てすぐ先の、芝川左岸道路際には水神社がある。

見沼通船堀完成の翌年、享保17年(1732)の創建と伝わり、この場所には荷物を

積み卸しする八丁河岸があり、水神社は江戸との河川輸送に携わる人達が水難防止を祈願

して祭ったものらしい。小さい社殿と狭い境内だが、国史跡「見沼通船堀」の一部という。

芝川左岸を少し進んで見沼通船堀の東縁側に入る。代用水東縁近くまで進むと復元した

東縁一ノ関と二の関があり、毎年8月下旬の週末には関に水を入れてひらた船を通す実演

が公開されている。

近くにはトイレ付きの休憩舎もあり、見沼代用水東縁の流れの向こうにある「木曽呂の

富士塚」と呼ぶ大きな富士塚が望まれる。

東縁沿いにあったHデザイン事務所には、ユニークな飾り物や物干し竿が目についた。

その先の民家には、たくさんのキンカンが実っている。

細い路地を西進して集落の北に出ると、北西の風が強く冷たい。この辺りには、見沼た

んぼの名残の田が残っていた。

芝川左岸に出て木の橋を渡り、JR武蔵野線の線路に向かう。

線路の手前で通行止めになっていたが、線路下の堤防を回って線路の北に抜け、線路に

沿って西進する。この辺りは、伸びたアシが強風を幾分か和らげてくれる。

明の星(あけのほし)女子短大のグランドの横から北に向かう。正面の見沼代用水西縁

の桜並木の向こうに、短大の体育館らしいのが見える。

代用水沿いの緑道に上がり、桜並木の続く緑道を進む。

右側の見沼田んぼの一帯は、大規模な調整池の工事が進められていた。

大牧小の南側で見沼代用水の橋を渡って用水沿いに進み、北側台地上にあるゴールの大

牧氷川女体神社に12時13分に着いた。

大牧氷川女体神社は、市内宮本にある氷川女体神社祭神の御子姫を祭ったという伝えも

あるとか。本殿は寛永13年(1636)の建立で、覆屋で中は見られず小さめの建物だ

が、この地に顕著に見られる見世棚造神社建築の典型的な建物のようで、県の有形文化財

に指定されている。

隣接して落葉広葉樹の残る公園があり、多くの参加者はこちらで昼食をした。

食事を終えて記念撮影とミーティングをして、13時頃散会となる。

(天気 快晴・風強し 距離 4㎞、地図(1/2.5万) 浦和、歩行地 さいたま市

緑区 歩数 6,400)

散会後は、一人で近くの浦和くらしの博物館民家園などを回って、東浦和駅に戻ったが、

そのレポートは次回とする。

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

JR武蔵野線周辺を歩き続けている「続カタツムリ歩行」、今日は3年目の初例会とな

る第21回例会に参加した。

集合はJR武蔵野線の東浦和駅。私は、何度もこの駅から見沼田んぼ周辺を歩いている

のでおなじみの駅、10時7分にスタートした。

すぐ南側の信号を渡り、東に下ると見沼代用水西縁(みぬまだいようすいにしべり)が

流れ、代用水と芝川とを結ぶ国史跡の見沼通船堀が東に延びている。

そばのたけのこ公園から、通船堀に沿って竹林の中を抜ける遊歩道を次の橋際まで進み、

橋を渡る。

すぐ先に、復元された西縁一ノ関がある。

見沼通船堀は江戸中期の享保16年(1731)につくられた運河で、見沼代用水東縁

と芝川(約350m)、そして見沼代用水西縁と芝川(約650m)とを結んでいる。

江戸時代、代用水沿いの地域から芝川を通って江戸まで、米などを船で運べるようにす

るためにつくられたのが見沼通船堀だが、芝川と2つの代用水との間に3mの高低差があ

り、この水位を調節するため「閘門(こうもん)」と呼ぶ2つの関(せき・堰)をそれぞ

れにつくった。

2つの関の間に水をためて水位を調節する仕組みの運河を「閘門式運河」といい、この

運河は、同じ形式のパナマ運河よりも160年前に建設されたという。

芝川の近くまで進んで南側の車道に出て少し進むと、やはり国史跡の鈴木家住宅がある。

鈴木家は、見沼を開拓した井沢弥惣兵衛為永(いざわやそうべえためなが)に従い、見

沼開拓事業に参加し、通船堀完成と同時に幕府から差配役(さはいやく)に任じられ、各

船に対する積み荷や船賃の割り振りなどを行っていたという。

土日は邸内が公開されているので入り、背後の建物やその内部なども参観する。

一番奥の建物には、江戸まで往復した「ひらたぶね」と呼ぶ船の1/2模型があり、庭

で清掃をしていたボランティアの方が説明してくれた。

それによると、船には米120俵を積んで江戸に下り、帰りには肥料になるほしか(干

ニシン)や着物、清酒などを持ち帰ったとか。船には帆があるがそれだけでは容易に進ま

ないので、東京湾の引き潮や満ち潮を利用して往復したが、それでも片道3日はかかり、

大正時代には自動車の普及ですたれたという。

最盛期にひらた船は32隻くらいあり、乗る人は3人ずつの計90人ほどいて、力仕事

なので給料もよく現在でいえば高給サラリーマン並みで、もらった金は江戸・吉原などで

気前よく使ってしまったので、家に残る奥さんは貧乏だったとか。映画や現代の話題など

も交えて話は尽きず、30分くらいも話をうかがった。

手前の建物には「見沼通船舟歌」の河岸の一部が展示されていて、この説明もあった。

鈴木家住宅を出てすぐ先の、芝川左岸道路際には水神社がある。

見沼通船堀完成の翌年、享保17年(1732)の創建と伝わり、この場所には荷物を

積み卸しする八丁河岸があり、水神社は江戸との河川輸送に携わる人達が水難防止を祈願

して祭ったものらしい。小さい社殿と狭い境内だが、国史跡「見沼通船堀」の一部という。

芝川左岸を少し進んで見沼通船堀の東縁側に入る。代用水東縁近くまで進むと復元した

東縁一ノ関と二の関があり、毎年8月下旬の週末には関に水を入れてひらた船を通す実演

が公開されている。

近くにはトイレ付きの休憩舎もあり、見沼代用水東縁の流れの向こうにある「木曽呂の

富士塚」と呼ぶ大きな富士塚が望まれる。

東縁沿いにあったHデザイン事務所には、ユニークな飾り物や物干し竿が目についた。

その先の民家には、たくさんのキンカンが実っている。

細い路地を西進して集落の北に出ると、北西の風が強く冷たい。この辺りには、見沼た

んぼの名残の田が残っていた。

芝川左岸に出て木の橋を渡り、JR武蔵野線の線路に向かう。

線路の手前で通行止めになっていたが、線路下の堤防を回って線路の北に抜け、線路に

沿って西進する。この辺りは、伸びたアシが強風を幾分か和らげてくれる。

明の星(あけのほし)女子短大のグランドの横から北に向かう。正面の見沼代用水西縁

の桜並木の向こうに、短大の体育館らしいのが見える。

代用水沿いの緑道に上がり、桜並木の続く緑道を進む。

右側の見沼田んぼの一帯は、大規模な調整池の工事が進められていた。

大牧小の南側で見沼代用水の橋を渡って用水沿いに進み、北側台地上にあるゴールの大

牧氷川女体神社に12時13分に着いた。

大牧氷川女体神社は、市内宮本にある氷川女体神社祭神の御子姫を祭ったという伝えも

あるとか。本殿は寛永13年(1636)の建立で、覆屋で中は見られず小さめの建物だ

が、この地に顕著に見られる見世棚造神社建築の典型的な建物のようで、県の有形文化財

に指定されている。

隣接して落葉広葉樹の残る公園があり、多くの参加者はこちらで昼食をした。

食事を終えて記念撮影とミーティングをして、13時頃散会となる。

(天気 快晴・風強し 距離 4㎞、地図(1/2.5万) 浦和、歩行地 さいたま市

緑区 歩数 6,400)

散会後は、一人で近くの浦和くらしの博物館民家園などを回って、東浦和駅に戻ったが、

そのレポートは次回とする。

にほんブログ村