2008年3月31日(月)

京都市内社寺巡りの2日目は、今回の旅の1番の目的で

ある、京都御所の拝観から始まる。

京都御所の拝観は昨年4月10日に予定していたのだが、

出かける前日の4月7日に交通事故にあって中止したため、

今年の正月初めに改めて申し込んだもの。

ちなみに、京都御所の参観には申し込みが必要で、3ヶ月

前1日から受付が始まり、サクラの頃は申し込みが多い。

9時からの拝観を申し込んだので、8時40分過ぎ、御所西

側の清所門(せいしょもん)と呼ぶ参観者入口から入った。

参観者は案内人に従い、説明を聞きながら回る。1回の

参観時間は約1時間で、1周約1kmあるという。

以前行った修学院離宮や桂離宮に比べて人気が高いの

か、1回辺りの参観者は150人と多い。

京都御所は、築地塀に囲まれた南北約450m、東西約

250mの方形で、面積は約11万㎡あり、京都大宮御所、

仙洞御所、桂離宮、修学院離宮とともに皇室用財産として

宮内庁が管理している。

参観者休憩所を出て、まず、御車寄(おくるまよせ)(写真

上)に続く諸大夫の間(しょだいぶのま)へ。

正式な用向きで参内(さんだい)したときの控えの建物で、

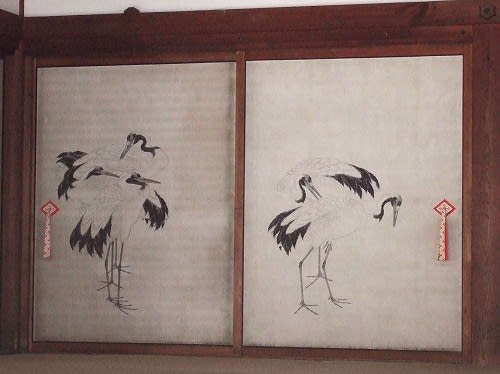

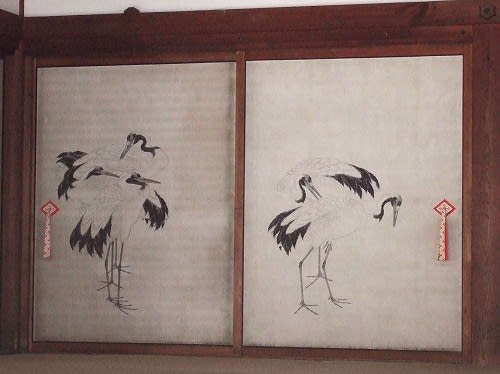

3つの部屋がある。これは中間の諸侯・所司代の控えの間

に描かれた鶴の絵で、この部屋は「鶴の間」とも呼ばれる。

南側に回ると、鮮やかな朱塗りの柱の承名門(じょめいもん)

がある。

承名門からは、南庭を通して北に紫宸殿(ししんでん)の大

きな建物が望まれる。

紫宸殿は、安政2年(1855)の再建、代々の天皇の即位礼

など、重要な儀式を行う最も格式の高い正殿で、間近で拝観

することは出来ない。

間口37m、奥行き26.3m、棟の高さ20.5mの入母屋

(いりもや)檜皮葺(ひわだぶき)の高床式宮殿建築である。

建物の右手前に見えるのは左近の桜で、門扉で見えないが、

左側には右近の橘がある。

東に回ると、御所の東南の門、建春門(けんしゅんもん)が

見える。

東側から紫宸殿の背後を回って清涼殿前に行く。

清涼殿は、天皇の日常の生活の場として使用されたところ。

清涼殿の北側に続く建物

東側に戻って小御所の横を北に進むと、入母屋檜皮葺の

御学問所(おがくもんじょ)がある。

学問のためだけでなく、和歌の会などにも用いられたという。

小御所や御学問所の東側には、池を巡らした御池庭(おいけ

にわ)が広がっている。

御池庭の北側にあって御所最大の建物が御常御殿(おつね

ごてん)。これは、御殿の扉に描かれた絵。

御常御殿で折返し、御学問所との間を西に抜けると広場

になっていて、しだれ桜が見頃である。

参観者は、思い思いに桜をバックに記念撮影をしたり、花

を鑑賞したりして拝観を終えた。

参観者休所にある売店で記念の品を幾つか求め、10時

15分に参観者の出入り口、清所門を出た。 (続く)

京都市内社寺巡りの2日目は、今回の旅の1番の目的で

ある、京都御所の拝観から始まる。

京都御所の拝観は昨年4月10日に予定していたのだが、

出かける前日の4月7日に交通事故にあって中止したため、

今年の正月初めに改めて申し込んだもの。

ちなみに、京都御所の参観には申し込みが必要で、3ヶ月

前1日から受付が始まり、サクラの頃は申し込みが多い。

9時からの拝観を申し込んだので、8時40分過ぎ、御所西

側の清所門(せいしょもん)と呼ぶ参観者入口から入った。

参観者は案内人に従い、説明を聞きながら回る。1回の

参観時間は約1時間で、1周約1kmあるという。

以前行った修学院離宮や桂離宮に比べて人気が高いの

か、1回辺りの参観者は150人と多い。

京都御所は、築地塀に囲まれた南北約450m、東西約

250mの方形で、面積は約11万㎡あり、京都大宮御所、

仙洞御所、桂離宮、修学院離宮とともに皇室用財産として

宮内庁が管理している。

参観者休憩所を出て、まず、御車寄(おくるまよせ)(写真

上)に続く諸大夫の間(しょだいぶのま)へ。

正式な用向きで参内(さんだい)したときの控えの建物で、

3つの部屋がある。これは中間の諸侯・所司代の控えの間

に描かれた鶴の絵で、この部屋は「鶴の間」とも呼ばれる。

南側に回ると、鮮やかな朱塗りの柱の承名門(じょめいもん)

がある。

承名門からは、南庭を通して北に紫宸殿(ししんでん)の大

きな建物が望まれる。

紫宸殿は、安政2年(1855)の再建、代々の天皇の即位礼

など、重要な儀式を行う最も格式の高い正殿で、間近で拝観

することは出来ない。

間口37m、奥行き26.3m、棟の高さ20.5mの入母屋

(いりもや)檜皮葺(ひわだぶき)の高床式宮殿建築である。

建物の右手前に見えるのは左近の桜で、門扉で見えないが、

左側には右近の橘がある。

東に回ると、御所の東南の門、建春門(けんしゅんもん)が

見える。

東側から紫宸殿の背後を回って清涼殿前に行く。

清涼殿は、天皇の日常の生活の場として使用されたところ。

清涼殿の北側に続く建物

東側に戻って小御所の横を北に進むと、入母屋檜皮葺の

御学問所(おがくもんじょ)がある。

学問のためだけでなく、和歌の会などにも用いられたという。

小御所や御学問所の東側には、池を巡らした御池庭(おいけ

にわ)が広がっている。

御池庭の北側にあって御所最大の建物が御常御殿(おつね

ごてん)。これは、御殿の扉に描かれた絵。

御常御殿で折返し、御学問所との間を西に抜けると広場

になっていて、しだれ桜が見頃である。

参観者は、思い思いに桜をバックに記念撮影をしたり、花

を鑑賞したりして拝観を終えた。

参観者休所にある売店で記念の品を幾つか求め、10時

15分に参観者の出入り口、清所門を出た。 (続く)