2009年11月11日(水)

毎年実施されてきた中山道ウオーク、節目となる10回目の後半は11月

5日(木)に軽井沢をスタートし、6日間かけて昨日10日(火)、埼玉県南部

の蕨市まで到達しました。

私はその間、都合で参加できなかったのですが、最終日の今日だけ参加

することにして、JR京浜東北線蕨駅に行きました。

昨日までの6日間は好天だったとのことですが、今日は1日雨の予報、朝

8時半スタートの蕨駅西口も、かなりの雨でした。

最終日の参加者は21人とか。1㎞余り西に進んで中山道に出て、間もなく

蕨歴史民俗資料館分館前を通過します。

この通りには、中山道の宿場を描いたタイルが埋め込まれています。

次の戸田市に入り、いつも立ち寄っている川岸公園でトイレ休憩。

埼玉と東京の都県境になる荒川の戸田橋を渡り、東京都板橋区に入りま

す。この辺り、雨脚がかなり強くなり、靴の中もぬれてきました。

ゴールの日本橋から3つめになる志村一里塚。いまも両側に塚がよく残さ

れています。

縁切榎、このエノキの皮を煎じて相手に飲ませれば、分かれられるといわ

れ、嫁入り行列は決してこの木の下を通らなかったとか。

文久元年(1861)に皇女和宮が将軍家茂(いえもち)に降嫁したときには、

このエノキを包んで見えないようにしたといわれているようです。

板橋区の名の起こりの板橋。もとは本当の板の橋でしたが、現在の橋は

疑木です。

板橋の下を流れる石神井(しゃくじい)川は、雨でかなり激しく流れていま

した。

JR埼京線板橋駅前に11時35分頃着き、1時間余りの休憩時間をとり、

各々周辺の食堂に入って昼食としました。

ここから参加のNさんも加わり、12時40分に板橋駅を出発します。

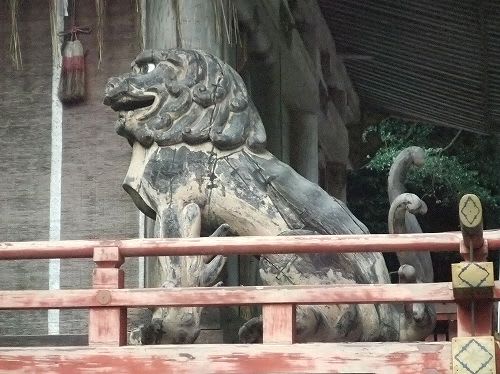

とげ抜き地蔵で知られる巣鴨地蔵どおり商店街に入り、お地蔵さんのある

高岩寺で小休止。

JR山手線巣鴨駅横を通過して文京区に入り、東大構内を抜けました。

午後は雨脚も弱まり、順調に進んで、ゴール間近の三越本店前へ。

15時半近く、無事日本橋にゴールしました。

今回のリーダー、Moriさんご夫妻を初め、ご参加の皆さん、お世話になり、

ありがとうございました。お疲れ様でした。

(天気 雨、距離 21㎞、歩行地 蕨市、戸田市、板橋区、北区、文京区、

千代田区、中央区)

毎年実施されてきた中山道ウオーク、節目となる10回目の後半は11月

5日(木)に軽井沢をスタートし、6日間かけて昨日10日(火)、埼玉県南部

の蕨市まで到達しました。

私はその間、都合で参加できなかったのですが、最終日の今日だけ参加

することにして、JR京浜東北線蕨駅に行きました。

昨日までの6日間は好天だったとのことですが、今日は1日雨の予報、朝

8時半スタートの蕨駅西口も、かなりの雨でした。

最終日の参加者は21人とか。1㎞余り西に進んで中山道に出て、間もなく

蕨歴史民俗資料館分館前を通過します。

この通りには、中山道の宿場を描いたタイルが埋め込まれています。

次の戸田市に入り、いつも立ち寄っている川岸公園でトイレ休憩。

埼玉と東京の都県境になる荒川の戸田橋を渡り、東京都板橋区に入りま

す。この辺り、雨脚がかなり強くなり、靴の中もぬれてきました。

ゴールの日本橋から3つめになる志村一里塚。いまも両側に塚がよく残さ

れています。

縁切榎、このエノキの皮を煎じて相手に飲ませれば、分かれられるといわ

れ、嫁入り行列は決してこの木の下を通らなかったとか。

文久元年(1861)に皇女和宮が将軍家茂(いえもち)に降嫁したときには、

このエノキを包んで見えないようにしたといわれているようです。

板橋区の名の起こりの板橋。もとは本当の板の橋でしたが、現在の橋は

疑木です。

板橋の下を流れる石神井(しゃくじい)川は、雨でかなり激しく流れていま

した。

JR埼京線板橋駅前に11時35分頃着き、1時間余りの休憩時間をとり、

各々周辺の食堂に入って昼食としました。

ここから参加のNさんも加わり、12時40分に板橋駅を出発します。

とげ抜き地蔵で知られる巣鴨地蔵どおり商店街に入り、お地蔵さんのある

高岩寺で小休止。

JR山手線巣鴨駅横を通過して文京区に入り、東大構内を抜けました。

午後は雨脚も弱まり、順調に進んで、ゴール間近の三越本店前へ。

15時半近く、無事日本橋にゴールしました。

今回のリーダー、Moriさんご夫妻を初め、ご参加の皆さん、お世話になり、

ありがとうございました。お疲れ様でした。

(天気 雨、距離 21㎞、歩行地 蕨市、戸田市、板橋区、北区、文京区、

千代田区、中央区)

。

。