本日は、二十四節気の「寒露」。

朝晩の涼しさが増してくる頃です。

横浜では、日中は、日差しも強く暑さもある中、

早晩は静かに、冷えてきました。

早朝お弁当を作るときは、冷えるので着込み、

日中仕事で出かけるときは暑いので、

少し薄着になるといったように、調整しないと、

すぐに風邪をひいてしまいそうです。

皆様の地域での気候は、いかがでしょうか。

用心が必要な季節柄です。

今日は、先日のブログの続きになります。

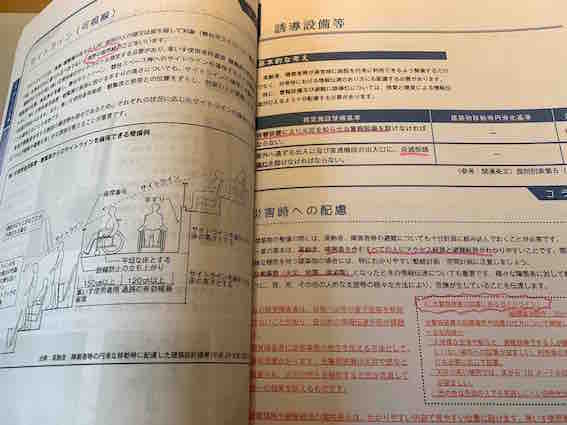

バリアフリーについて、

今後私たち設計者は、どうしていったらいいのか、

検証の必要あり、の話です。

建築士会の研修で、海外の事例紹介がありました。

一級建築士であり、大学で教鞭も取られている

アクセスコンサルタントの方が、講師です。

車椅子利用46年とのこと、当事者でもあられます。

これまでのご自身の体験を踏まえ

ご自身の研究、世界の制度や事例のお話も伺いました。

『バリアフリーは国際的には通用しない言葉、

アクセシビリティと言うべき』であると。

ちょっと、ショックでもありました。

私たちは、心のバリアも含めて、

バリアフリーを目指しています。

そこにある壁をとり払うイメージです。

しかし、国際的には、いかに目的地に自立してたどり着けるか、、

施設だけではなく、交通事情も含めて。

利用できるかに焦点が当たっています。

バリアが存在するということ自体が

ナンセンスということでしょう。

もちろん、諸外国では、まだ様々な制度の整わないところもありますが

日本がお手本にするのは、欧米の先進国と言われる、

アメリカやイギリス。

例えば、野球観戦のスタジアムの

車椅子利用者への席の多さと、選択肢の多さは、アメリカの事例。

交通に関しては、イギリスの事例が紹介されました。

民間の施設でも、それだけの配慮があるということを示されました。

日本では、公的な推進義務はあっても、

民間までは大きな縛りはありません。

その整い方の差は、歴然でした。

福祉部会主催の研修会なので

日頃、バリアフリーの意識の高い建築士が集ったのですが

それでも、会場からは、ため息が漏れました。

ここで、私が20代でバックパッカーで、

ヨーロッパを旅した時のことを挿話します。

街の中に高齢の杖をついた方、

車椅子利用の方の

一人での外出を多く目にして、とても驚きました。

日本人も長生きなのだから、

とうぜん高齢者や車椅子の方は多くおられるはず、

でも、外出しているのを見るのは本当に稀でした。

たまに見かけても、介助者も同伴でした。

その旅で、日本のバリアフリーの遅れを

目の当たりにしたものです。

それから、20年以上経って、どうでしょうか。

以前よりは、少し、見かけるようになりました。

しかし、道路事情を考えると、それはとても危なっかしく

最近でも、電車ホームからの落下など痛ましい事故も起きています。

ハードの側面でカバーしきれない部分は、

ソフト対応も考えられます。

目の見えない方には、声をかけて欲しいとのことでした。

日本人の美徳、遠慮といった

声かけのなさがあると、当事者研修で伺ったこともあります。

人としては、声かけと誘導(横断歩道など)

建築士としては、当事者の目線の設計、

このことを常に意識して行動していきたいですね。

今回の研修の話に戻ります。

講師から、特に強調されたことは、

障害者権利条約を日本は国連総会で採択したからには、

きちんと、「障害者の尊厳と権利を守ること」でした。

そうです。スタイルだけではなく、実務で実践ですね。

オリンピック誘致決定後は、

日本の障害者関係の法律も改正されたことが紹介されました。

昨年には、やっと、バリアフリー法も改正されました。

(不足部分もまだまだありますが)

誘致が、バリアフリーを、国際的な水準に上げていく

きっかけになっているのは、喜ばしいことです。

一方で、日本の法律も、

建築主の気持ち次第というところが大きく

施しのような整備にとどまっているというのが、

大きな課題ということでした。

悲しいかな現実は、まだそうなのです。

法を整備し、基準を整えておいて、あとは建主(設計や施工も含めて)にお任せ〜

では、「なんちゃってバリアフリー」が増えるだけです。

この指摘には、集まった建築士も、

気が引き締まったのではないでしょうか。

今回の研修で学んだ、今後のバリアフリーを整える方向性を

私なりにまとめると

1)施設及び交通環境などあらゆる社会環境で

自立した生活と行動ができるように、

使う、利用するという視点で、しっかりと見ていく。

2)法的な整備では、カバーしきれない部分も

専門家として、ハード面の整備をしっかりとフォローしていく。

3)この程度であれば良いだろうという施しの考えを捨て

世界の良き事例を参考に、建主への啓発も行っていく。

このことが、人の尊厳を守れる環境づくりに

つながっていくのではないかと考えます。

しっかり、と強調したのは、時として、

少数派への対応はないがしろにされがちなので、

そこは、対等に、平等にあつかう、という意味がこもっています。

綴ることで、私自身の覚悟にもなりました。

研修会を開催くださった建築士会の仲間と講師の方々には

感謝いたします。

<補足>

現時点での、国や横浜の制度が気になる方は、

こちらを参考にしてください。

制度を整えつつあることが分かると思います。

建築士は、網羅しなくてはならないので、大変でしょう?(笑)

ここにとどまらず、実質に見合ったものにしていきたいですね。

国土交通省のバリアフリー、ユニバーサルデザインのHP

横浜市福祉のまちづくり条例

整備マニュアル