スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

日本時間で昨日の夜にイギリスのアスコット競馬場で行われたクイーンアンステークスGⅠ芝1マイル。

エイシンエルヴィンはほかの馬たちより1馬身くらい遅れての発馬でした。直線コースでしたが,すべての馬が内よりに進路を選択。1頭が6馬身から7馬身ほどの差をつけて逃げ,残りの馬たちは2列に分かれて縦に並ぶという展開。エイシンエルヴィンは2列の外側の最後尾になりました。勝負所から外へ持ち出し,最終的な進路選択は馬群の大外。しかし前にいた馬たちほどの伸び脚はなく,10着でのフィニッシュでした。

この馬は3歳のときにきさらぎ賞で3着というのが最も大きな実績。3勝,1000万条件という身での渡欧。これはエイシンヒカリの調教パートナーという役回りです。フランスでリステッドレースを使いそれは勝ったのですが,さすがにGⅠでは家賃が高く,この結果は致し方ないところ。出遅れがなくても勝ち負けというところまでいくのは困難であったでしょう。帯同馬ですから調教も相手に合わせることが主眼となり,この馬のためにレースで目一杯に仕上げたというものでもなかったと想像されます。ただしこれはあくまでもGⅠでの結果なのであり,海外であろうと国内であろうと,下級重賞ならば手にしておかしくない力量はある馬だと僕はみています。

9月29日,火曜日。母が磯子中央病院で健康診断を受けました。採血と聴診だけだったとのことでした。僕はこの日は上星川。帰ったのは午後4時50分です。

9月30日,水曜日。母が歯科検診のためにI歯科へ。母は6月に歯に詰め物を入れましたが,その後,そことは関係ない自身の歯が少し欠けていました。欠けたからといって日常生活に重大な支障が生じていたわけではありませんでしたが,ついでですからそちらも診察してもらいました。といってもこの日はレントゲン撮影をしただけとのことでした。

この日は妹の前期の終了日にあたります。これが妹にとっての給料日です。つまり9月と3月の2度,妹は給料を支給されるということになっています。もちろん諸費用が掛かるわけですから,トータルでみたら作業所に通うのは赤字になります。そうはいっても給料が支給されるということは作業をする障害者にとって励みになります。負担しなければならない費用の方を減額して,給料は支払わないというようにした方が合理的ですし,事務的な手続きも簡素化できるとは思いますが,モチベーションという観点から考えれば,この方式でよいだろうと僕は考えています。

僕はこの日は川崎。帰ったのは午後6時でした。

10月1日,木曜日。この日は妹が中学校を卒業した後に通っていた養護学校の同窓生の親たちの昼食会があり,母が出掛けました。同窓生も連れての昼食会というのも年に1度は行われていますが,保護者だけの会というのもあるのです。現在でも養護学校のバザーに参加することもあり,この時代の同窓生および保護者との関係は今も定期的に継続しています。僕はこの日も川崎でしたが,午後5時の帰宅と,前日より1時間も早くなっています。

10月2日,金曜日。キッチンで使用しているガス台の調子が悪くなったので,部品を交換しました。僕の家のガス台というのは私有物ではなく,ガス会社からリースしているという形式になっています。このリース期間がまだ残っていました。このためガス台自体を交換すると,そのリース料も支払う必要があります。なので部品のみの交換で対応しました。

第三部諸感情の定義二八の高慢と,第三部諸感情の定義二九の自卑abjectioは,概念上の反対感情に該当します。しかしスピノザは高慢な人間の特質proprietasを説明した第四部定理五七の直後の備考で,次のようなことをいっています。

「自卑は高慢の反対であるけれども,自卑的な人間は高慢な人間にもっとも近い」。

これはもしかしたら人を当惑させるような主張であると思われるかもしれません。しかしスピノザが自卑的な人間が高慢な人間に近いというとき,その感情に着目しているのでは必ずしもありません。むしろそれらの感情がその当人に齎す特質に多く着目しているのです。

高慢な人間とは自身について正当以上に評価する人間のことでした。このゆえに高慢な人間は,それが阿諛追従の徒でない限り,他者に関しては正当以下に評価することになります。つまりそういう他者を正当以下に評価する人間もまた高慢な人間といわれるのです。したがって高慢な人間は,そうした他者についてはその幸福を悲しみ,不幸を喜ぶことになります。これは第三部諸感情の定義二三のねたみinvidiaです。つまり高慢な人間はねたみ深いのです。

一方,自卑的な人間は自身を正当以下に評価するので,他人を正当以上に評価してしまいます。そこでもしも他人の評価を落とすことができるなら,自卑という感情から逃れられることになります。なので自卑的な人間も,自分が比較して自分を正当以下に評価する要因となっている他者については,その幸福を悲しみ不幸を喜ぶことになるのです。つまり高慢な人間と同じようにねたみ深くなるのです。

「自卑者ほど多くねたみに傾く者はないこと,彼らは是正してやるためによりも,とがめだてするために熱心に人々の行為を観察することに努めること,最後にまた彼らは自卑のみを賞賛し,己れの自卑を誇り,しかも自卑の外観を失わないようにしてそれをやる」。

高慢が悪質な感情であるのと同じように,自卑も悪質な感情だとスピノザは考えているのです。

実際に診察が始まったのは午後2時45分でした。最近はとても待たされるというケースは少なくなっていて,これでも待った方だといえます。

この日のHbA1cは7.0%でした。7月の通院のときと同じだったことになります。前々からいっていますが,僕の血糖値というのは暑い時期ほど良好にコントロールできる機会が増します。このときが最も暑い時期を含む値でしたから,本来ならもう少し下がってもいいところだったかもしれません。ただ中間に体調不良の時期があり,その前後は血糖値の高騰を招いていましたから,その分が例年の夏の時期に上積みされたと考えることはできると思います。いずれにしてもこの数値であれば特に問題視しなければならないというものではありませんでした。

この日の数値でほかに異常があったのはひとつだけでした。これはナトリウムで,134mEq/ℓと,下限の値をやや下回っていました。これも7月に続いての異常で,しかし7月よりは正常値に近付いていたというものですから,とくに問題とされるものではありません。

前回の診察のときに耳鳴りの話をして,耳鼻咽喉科を受診する予約を入れてもらっていたこともあり,診察後の話の中でそのことを尋ねられました。僕は受診はしたこと,しかし完治するということはなかったということ,でも耳自体に異常がなければ耳鳴りが聴こえ続けることは構わないという主旨のことを答えました。

そして最後に,血糖値の管理はわりと良好な部類に属するので,診察と診察の間隔をもう少し開けてもいいのではないかという主旨の話がありました。もちろん僕のHbA1cは常に上限値を上回っているので,良好な部類に属するというのは,Ⅰ型糖尿病の患者の中ではという意味です。そういうことでしたので,次からはもう少し間を長くして通院するということに決まりました。通院の回数という意味では楽になります。ただ血糖値測定のためのキットはその分だけ多く受け取らなければなりませんから,荷物は増えることになりました。

帰途に薬局へ。間隔が長くなったのでインスリンや注射針の量も増えています。ですが在庫は足りていました。

サムソン・冬木と三沢は個人的に仲が良かったそうです。

冬木は国際プロレスからの移籍組ですが,その時点ではキャリアが浅い若手でしたので,全日本プロレスでは合宿所生活を送っていました。三沢もデビューする前からそこで暮らしていたのですから,出会いはまだ三沢がプロレスラーになる前だったことになります。同じ釜の飯を食ったという意味で仲良くなる契機はあったわけですが,それだけを理由にすることはできません。少なくとも,越中,後藤,川田利明は三沢と同じ時期に合宿所にいた筈で,冬木とだけ特別に親しくなるのにはほかに理由が必要だからです。ところが三沢が語っているところによると,冬木は別に三沢を特別にかわいがったというわけではなく,むしろ後輩に無茶な命令をする先輩だったように思えます。なのでふたりが特別に親しくなった理由というのは僕にはいっかな分かりません。

僕はふたりが親しいという事実を長いこと知りませんでした。知ったのは馬場の死後,NOAHの旗揚げの前に三沢が全日本プロレスの社長をしていた時期だったと思います。冬木は天龍源一郎の後を追って全日本を離脱しました。しかしその後,全日本に復帰したいという意向をもったらしく,そのことを三沢に伝えたそうです。三沢はある程度のことを馬場から任されていたので,それに尽力したふしがありますが,どうも馬場からよい返事が得られなかったようです。なのでそれは実現しないまま馬場の死を迎えてしまいました。

そういう動きがあったということも僕は知りませんでした。ですが馬場の死後にこのことを冬木が明かし,しかし馬場がオーナーの全日本に復帰するということに意味があったのだから,馬場が死んでしまった以上,もう全日本への復帰は目指さないという意味の発言をしたのです。つまり冬木が全日本を離脱した後も,冬木と三沢は個人的に連絡を取り合っていたということが判明したのです。

三沢が尽力したのはたぶん本当で,冬木の復帰も構わないと思っていたのも事実だと思います。実際に冬木がプロレスを続けられなくなったとき,NOAHで記念試合を開催しているからです。

病院に着いて僕が最初にしているのは保険証の確認です。これは清算の前に済ませておけばよいものですが,僕は着いてすぐにしているのです。時間が掛かる作業というわけではないですし,清算の直前に行うと,支払いが確定するまでの時間がやや長くなるということを経験的に感じているからです。このときは国民健康保険証が新しくなっていました。この場合にはそれを複写します。なので普段よりは時間を要しますが,大した問題ではありません。コピーをするということ自体はもう何度も経験していますから知っていました。

中央検査室では僕の前にひとりの患者が採血を待っていました。最近は以前のように大勢の患者が待っているというケースはなくなりました。これは時間の問題かもしれません。最近の僕は大体は午後12時45分前後に検査をしますが,この時間だと多くの通院患者はもう検査を終えた後ということなのだと思います。採血室では4人が同時に採血できるようになっていますが,この時間ですと技師はふたりしかいないというケースが多く,日によってはひとりだけということもあります。つまり病院の方でもこの時間ならそれだけの技師で十分と判断しているのでしょう。

こういう状況ですから僕の前に待っている患者がひとりでもいれば,時間には少しの余裕があります。なのでこの日は先に採尿をしました。隣にあるトイレから戻ったときにもまだ僕の順番は回ってきていませんでした。ですから注射針の処理を済ませてから採血という順序になりました。

この日は診察の予約時間が午後2時半になっていました。それでもまだ午後1時にはなっていませんから,午後3時のときほどではないとはいえ,時間に余裕があるのは同じです。なので小港まで出て外食しました。それでも食事を終えて午後2時を過ぎるということは絶対にありません。仮に2時を少し過ぎてしまったという場合でも,2時半までに病院には必ず到着できますので,この場合でも小港で外食するなら少し時間を潰すだけの余裕があることになります。この日も午後2時20分くらいには内分泌科の受付で事前の作業をすべて済ませることができました。

日本時間の今朝にアメリカのベルモント競馬場で行われたベルモントステークスGⅠ1・1/2マイル。

ラニは互角の発馬になりました。正面では控えて最後尾に。向正面に入るあたりで自然な形で1頭だけ交わしました。このあたりで先頭からの差は12馬身か13馬身くらいだったでしょうか。向正面では外から徐々に進出。これも仕掛けたという感じではなく,中団から好位へと,自然に位置取りを上げていったように僕には見えました。1/4マイルが24秒09,1/2マイルが48秒48,3/4マイルが1分13秒38というラップ。日本の競馬で考えればこれはミドルペース。アメリカの競馬はハイペースになる傾向ですから,あるいはスローペースなのかもしれません。ただ,こんな長距離の競馬は多くありませんし,ベルモント競馬場はアメリカでは例外的に大きな競馬場なので,このようなペースになるものなのかもしれません。直線に入るところでラニは先頭から概ね4馬身差くらい。大外に持ち出されると脚を使い,一瞬はもしやと思うシーンもありましたが,抜け出してハナ差の優勝争いを演じた2頭には及ばず,1馬身半差の3着でした。

やはり条件は好転していたので,三連戦の中ではここが最も健闘できました。10年前だと日本馬がアメリカ三冠レースで健闘するなどとは僕には考えられなかったくらいですから,この3着は歴史に残るような結果だったと思います。持久力のある末脚が武器なので,現状は追走に苦労が多くない距離が長い方が適性があると思うのですが,完成度の高さでこれだけ走っているのではないことはレースぶりからも明らか。血統的にも晩成型と思えますので,成長が期待でき,そうなるともっと短い距離でも対応しやすくなる可能性はあると思います。相当な器であることは間違いないでしょう。

9月21日,月曜日。祝日なので妹のピアノのレッスンがありました。これは午後4時から。当初の予定は午後5時半で,前夜に先生の方から1時間ほど早く,午後4時半からは始められそうだという連絡が入りました。それが当日になってさらに30分早く開始できると連絡が入ったもので,2度の変更の末に決定された時間でした。僕は祝日でもウィークデーは出ることの方が多いのですが,この日はオフでしたので,レッスンの開始から終了まで,ずっと家にいました。

9月26日,土曜日。妹の土曜出勤でした。この日はエビせんべいに絵を描いたそうです。せんべい自体は食べてしまいましたから,どんな絵を描いたのかは分かりません。ただ,妹は字を書くことはあり,それは僕にも読むことができますが,絵を描くということはしません。なのでどんな絵を描いたのかということについては想像すら難しいです。

9月27日,日曜日。ガイドヘルパーを利用しました。カラオケでした。

9月28日,月曜日。お寺で御講がありました。これは前にも説明しましたが,お寺の檀家が住職に依頼して読経してもらうというものです。K伯母が生きていた頃は住職に家に来てもらって行っていましたが,それ以降はお寺でしています。家でやるには準備が必要で,K伯母はしばしばお寺に通っていたくらいでしたからそうしたことにも手慣れていて,手伝ってもらうこと,あるいは指示を仰ぐことができたのですが,僕や母はそう信心深いわけではなく,普段からお寺に行くということはしません。なので家でやるよりお寺でやってもらった方が楽なのです。正直にいえばやりたいというものでもないのですが,檀家は年に1度はやるというのが,なかば規則化されているのです。とくに祖母,父の母が信心深い人で,少なくとも僕が物心ついたころには御講を立ててもらっていました。その時代,すなわち少なくとも40年以上の慣例となっているので,いまさらもうやりませんというわけにもなかなかいかなくなっているという事情もあります。この日の御講は午後1時半からで,母だけが行きました。というのも僕はこの日は内分泌科の通院の日だったからです。

漱石のドストエフスキー評のうち,漱石が示したドストエフスキーへの親近感の要因になった死の瀬戸際からの生還や,漱石が共通の精神状態と解した高揚感については,『思い出す事など』の二十と二十一に書かれています。僕が読んだのは新潮文庫版で,新潮文庫版の『思い出す事など』は『文鳥・夢十夜』の表題でほかの作品とともに収録されています。ここでは『思い出す事など』についてのみ紹介します。

これは1910年10月29日から1911年4月13日にかけて朝日新聞に連載されたものです。朝日新聞に入社して以降の漱石は,公刊するものについてはすべて最初に朝日新聞に掲載しました。必然的にそれ以降のものはすべて連載という形式が採用されています。これは小説を読解する場合にも無視することができない観点だと僕は思っています。

『思い出す事など』は小説ではなく随筆に相当します。いわゆる修善寺の大患が1910年8月のことで,生命の危機から脱した漱石が最初に書いたものであり,とくに大患のことが執拗といっていいほどに書かれているものです。読者に対して回復を伝えるという意味も含まれていたのでしょう。ただしところどころに俳句や漢詩が含まれていて,純然たるエッセーというのとも少し違っています。

ここに漱石が書いていることを解そうとする際に最も重要なことは,これが紙面に掲載されているという点だといえるでしょう。漱石はそれと知って書いているのですから,だれに読まれても構わないと考えたことだけを書いた筈であって,おそらく伏せておいたこともあっただろうと思われるからです。したがってここに嘘が書かれているというように疑わなければならない理由は多くないと思いますが,漱石にとっての真実のすべてが書かれているというように考えるのは危険だろうと思います。ですからこれを何らかの歴史的資料として読もうとする場合には,漱石が公開を前提とせずに書いたもの,すなわち日記や手紙,またほかの人物の視点から書かれた当時の状況などと照らし合わせる必要があると思います。

9月6日,日曜日。母と妹が美容院に行きました。

9月10日,木曜日。この日から妹の施設の旅行がありました。毎年あるもので,よくある表現でいえば社員旅行のようなものです。この年は西伊豆でした。僕はこの日は長者町で午後4時25分に帰りました。

9月11日,金曜日。旅行を終えた妹が帰る日です。旅行の荷物がありますから迎えが必要で,母が行きました。僕はこの日は東神奈川。帰ったのは午後5時15分で,そのときにはすでに母も妹も帰宅していました。

9月12日,土曜日。ピアノのレッスンがありました。午後2時からでした。

9月13日,日曜日。ガイドヘルパーを利用。ボーリングでした。ボーリングはいつもは新杉田でやっているのですが,この日は予約が取れなかったとのことで,伊勢佐木町にあるボーリング場でした。ほかの参加者との兼ね合いで,新杉田のときには1本で行かれるバスでは行かず,根岸駅までバスで行き,電車に乗り換えることになります。伊勢佐木町にはバス1本で行くことになりますので,妹の身体的負担だけを考えれば,こちらの方が楽なのではないかと思います。とくに妹にしては予定が立て込んでいた時期でしたから,アクシデントに近い形とはいえ,伊勢佐木町になったのはむしろ幸いだったと思います。

9月14日,月曜日。妹の遺伝科の通院。午後1時から。診察だけだったそうです。僕がこの日は伊勢佐木町で,午後4時15分には帰ることができたのですが,すでに母と妹が戻った後になりました。

9月17日,木曜日。妹はショートステイへ。南区の施設で1泊でした。荷物の関係からこの日は朝の迎えを依頼しました。僕はこの日は午前中だけ本牧で,午後はオフでした。

9月18日,金曜日。ショートステイを終えた妹が帰りました。この日も送ってもらうように手配してありました。僕はこの日は長者町で,帰ったのが午後5時15分になりましたので,妹の帰宅には間に合いませんでした。

9月20日,日曜日。昼前に母と妹がお寺に出かけました。これは彼岸の塔婆を受け取るためです。昼食用のおにぎりももらって帰りました。

昨晩の第20回北海道スプリントカップ。

アウヤンテプイ,ノボバカラ,追ってきたダノンレジェンドの3頭が並んで逃げる形。1馬身差でレーザーバレットとサクラインザスカイ,また1馬身差でスノードラゴンとコールサインゼロ。以下の馬は少し離されました。前半の600mは34秒1のハイペース。

3コーナーの手前でノボバカラとダノンレジェンドの2頭が前に出ると,ここからフィニッシュまでこの2頭が競り合っての優勝争いに終始。フィニッシュ寸前で前に出たダノンレジェンドの優勝でハナ差の2着にノボバカラ。4コーナーでは下げて巻き返したアウヤンテプイ,レーザーバレット,コーナーで一旦は単独の3番手になったサクラインザスカイ,スノードラゴンの4頭がほぼ同じ位置。ここから最も伸びたスノードラゴンが4馬身差で3着。

優勝したダノンレジェンドは前々走の黒船賞以来の勝利で重賞7勝目。ここはノボバカラとダノンレジェンドが現状では力量上位と思われ,その通りの優勝争いになりました。最後にねじ伏せたのは現状の底力の差でしょう。ただ,出遅れることがあり,外から被されることを嫌うダノンレジェンドにとって外目の枠は好条件。自身が弱みをみせてしまえば簡単に逆転を許してしまうであろう力関係であるのも事実だと思います。

騎乗したミルコ・デムーロ騎手と管理している村山明調教師は北海道スプリントカップ初勝利。

2日間は体調が悪く,家で休んでいたわけですが,熱が出たりしたわけではありませんでしたので,横になっていたとはいえ,耐えられないほど苦しかったというわけではありません。ベッドの横にはパソコンがありますから,それをいじったりするくらいの気力は十分にありました。現にその2日間とも,ブログの投稿をしています。もっとも9月2日に投稿した記事については,前夜のうちには完成していましたら,ただ投稿すればそれで済んだものです。しかし3日のものは2日に指された将棋に関する記事ですから,その部分に関してはネット中継を観て,自分でも少しは考えた上で,さらに記事を書いて投稿したことになります。いずれにしてもそれくらいのことはできる程度の体調不良であったということです。少なくとも入院する前の2008年の暮れにほとんど寝たきりの状態になっていたのと比べれば,格段に元気であったといっていいくらいでしょう。また,過去にそういう経験がありましたから,そのときに比べればどうこういうほどのことではないと自分自身でも思うことができたという部分もありました。あのときは最後はブログを書くこともままならなくなりましたが,その少し前は,このときよりよほど苦しい状態の中で記事を書いていたのです。それを思えばこのときに記事を書くのは大した苦労とはいえませんでした。

退院後,シックデイといえるのは唾石ができたときだけでした。つまりそれ以外は休まなければならない状態に至ることは一度としてなかったのです。このときは病院に行ったわけではないので,そのときよりも楽だったといえるかもしれませんが,休まなければならなかったことがそれ以外に皆無だったという点を考慮するなら,2度目のシックデイであったといえるかと思います。9月3日の夕食前の血糖値は220㎎/㎗でしたから,血糖値も高騰していたことになります。

9月4日,金曜日。この日は朝から起きることができました。予定通りに長者町に行きまして,午後4時35分に帰宅しています。夕食前の血糖値も122㎎/㎗になっていましたから,体調も完全に戻っていたと考えてよいでしょう。

JBC協会が協賛するヴィクトワールピサ賞として行われた昨晩の第62回東京ダービー。ラブレオが左前脚の球節を打撲して出走取消となり15頭。

サブノクロヒョウが少しだけ遅れました。最内からディーズプリモが出ていき外連味のない逃げに。向正面に入るあたりでリードは2馬身ほど。単独の2番手にウワサノモンジロウ。4馬身ほどあってタービランスは単独の3番手。1馬身差でアンサンブルライフとスアデラ。1馬身差でモリデンルンバ。あとはそれぞれ半馬身差でリンダリンダ,グランユニヴェール,トロヴァオと続き1馬身差でガーニーフラップとバルダッサーレ。さらに1馬身差でジャーニーマンとモダンウーマン。また1馬身差でプレイザゲームという隊列に。前半の1000mは61秒0で超ハイペース。

3コーナー手前で並んでいたガーニーフラップとバルダッサーレが上昇していきました。これらが追いついてくる前にタービランスも動き,3コーナーではタービランスが単独の先頭に。この外から並んでいったのがバルダッサーレで,バルダッサーレの方がコーナーの途中では前に。直線の入口ではまだ2頭にさほどの差はありませんでしたが,ここからバルダッサーレがタービランスを置き去りにするとあとは独走。7馬身もの差をつけて圧勝。コーナーでは外を捲りあげ,直線は内から2頭目に進路を取ったプレイザゲームがインからタービランスを交わして2着。プレイザゲームより先に外を回って追い上げたトロヴァオは直線の入口でやや外に振られたこともありそのまま外を伸びてタービランスに迫りましたが,これはタービランスがぎりぎりで凌いで4分の3馬身差の3着。トロヴァオはハナ差で4着。トロヴァオのさらに外を伸びたクビ差で5着のジャーニーマンまで,2着は熾烈な争いでした。

優勝したバルダッサーレはこれがJRAからの転入初戦。この時期の3歳馬は古馬の1000万条件級の能力があるとオープンで好走できます。この馬は前走で500万を勝ったときのタイムが翌日の古馬500万より1秒早かったので,時計面での下地はあり,南関東重賞なら上位という判断も可能でした。ですがこれほど圧勝できる能力があるとは僕には分かりませんでした。2着争いは実績がある馬たちによるものなので,このまま南関東で競馬を続けるなら,この世代では屈指の存在になるでしょう。ここを狙っての転入だったと思いますが,関係者の判断が正しかったということになります。父はバレークイーンの仔で2009年の皐月賞を勝ったアンライバルド。その父がネオユニヴァース。母の父はフジキセキ。従兄に2012年の勝島王冠を勝っている現役のプーラヴィーダ。Baldassareは人名。イタリア人外交官でラファエロによる肖像画があります。

騎乗した金沢の吉原寛人騎手は先週のさきたま杯を勝ったばかり。第60回以来2年ぶりの東京ダービー2勝目。管理することになった大井の中道啓二調教師は開業から約1年半。東京ダービーはおろかこれが南関東重賞初挑戦でした。

8月23日,日曜日。母の同窓会がありまして母と妹で出かけました。ボーリングをやって,カラオケをやってとのことでしたので,妹には存分に楽しめたことでしょう。ふたりが帰宅したのは午後3時20分でした。

8月24日,月曜日。僕はこの日は磯子で,午後4時35分に帰りました。夜になって叔父から連絡が入りまして,無事に福江島に到着したとのことでした。横浜を出たのが22日でしたから,2泊3日でのドライブだったことになります。ただ,送った荷物はこの日までには届いていなかったようで,少し不便が生じたようです。翌25日は台風の影響があって福江島への便は欠航になったようですので,生活用品が十分に揃ったのは26日になってからだったのではないかと思います。

8月28日,金曜日。母が不動産屋へ行きました。これは借りていたアパートの契約を解約するためです。最初は母の母を同居させるにあたって借りたもので,祖母の死の後は叔父が住むようになりました。その叔父も福江島に引越しましたので,もう借り続ける必要性が皆無になっていたのです。最初に賃貸契約を結んだときの関係から賃貸人の名義は最後まで母になっていましたので,実際に住んでいた叔父が出向く必要はありませんでした。この日のうちに解約は完了しています。僕はこの日は午前中だけ本牧で,午後はオフでした。

8月29日,土曜日。ピアノのレッスンがありました。これが午後6時から。これは異例といっていいくらい遅い時間です。ただ,実際に先生がお見えになったのは午後5時45分でしたので,予定よりは早く始まっています。

8月30日,日曜日。ガイドヘルパーを利用。ボーリングでした。

9月2日,水曜日。妹の歯科検診がありました。僕は前夜から体調の悪化を感じていたのですが,この日は非常に悪く,休むことにしました。食事は摂れましたのでインスリンの注射には支障を来しませんでしたが,それ以外の時間はほぼ横になっていました。

9月3日,木曜日。この日はさらに体調が悪く,布団を出たのは午後1時20分になってから。食べることはできましたので,二食だけは摂りました。

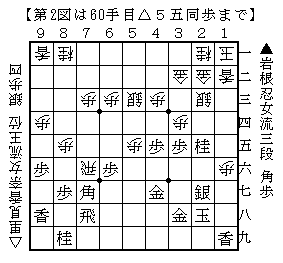

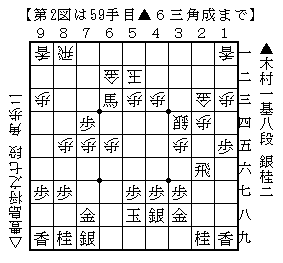

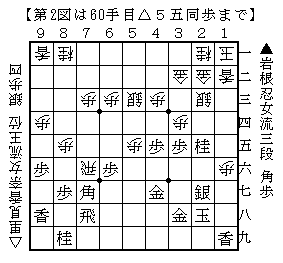

旧伊藤伝右衛門邸で指された第27期女流王位戦五番勝負第三局。

岩根忍女流三段の先手でノーマル三間飛車。後手の里見香奈女流王位が銀冠穴熊,先手が銀冠の持久戦になりました。後手の組み方が巧みで,やや作戦勝ちだったのではないかと思います。

後手が8四の飛車をひとつ寄った局面。ここで☗8八角と引けば千日手になったと思います。千日手なら後手の方が少し得で,その分だけの作戦勝ちだったというのが僕の判断です。

先手は打開して☗3五歩と突きました。後手は放置して☖7六飛としましたが,これはいい判断だったと思います。

先手は☗2五歩☖同歩☗1五歩☖同歩と戦線拡大。ただし☖6六角と出られる筋があるので☗5五歩とそれを避けました。ただ,この歩は先に突いておくと違った展開になったかもしれません。

☖1六歩と突いたのは余裕綽々という感じで驚きましたが☗2五桂に☖5五角と飛び出し☗同銀☖同歩の角銀交換を自ら望んだのにはもっと驚きました。

第2図で先手が悪いということはさすがにないと思います。ただ,この局面は先手は角も飛車も働かせるのが大変。それに対して後手の角は捌けたとみることは可能です。これでよいというわけではないと思うのですが,悪いわけでもなく十分に指せるとみた後手の大局観がとても印象的な一局でした。

3連勝で里見女流王位の防衛。第23期,26期に続き連覇で通算3期目の女流王位です。

8月18日,火曜日。夏休みが終わった妹はこの日から作業再開で出勤。僕はこの日は川崎で,帰ったのは午後5時半でした。

8月21日,金曜日。I歯科に歯科検診に行ってきました。午後11時半の予約。とくに何かを言われることはありませんでした。終ってから長者町に。午後4時45分の帰宅になっています。

8月22日,土曜日。アパートの叔父が引越しました。ずっと五島列島と書いていましたが,具体的には福江島です。飛行機で行くのではなく,自動車を使い,何日かを掛けて現地に着くようにするというプランになっていました。この自動車というのは僕の家にあったもの。母が小脳出血で倒れる前に運転していたもので,母は医師に禁じられましたので退院してからは運転することがありませんでした。ただ,僕はそう多くありませんでしたが,母や妹が叔父と一緒に出掛ける機会というのは年に何度かはあり,そのときに叔父が運転してくれるというのは便利でしたから,母は運転しなくなった後もずっと売らずに所有は続けていたのです。でも叔父が福江島に移住するとなれば,もうおいそれと僕たちが乗るということはできません。ということで,事前に名義は母から叔父へと変更してあり,保険の変更手続きも済ませてありました。この保険会社の代理人の方は僕も何度も会ったことがあり,よく知っています。自動車保険のことで母を訪問した折に僕とも会うということはこれ以降はなくなったわけですが,火災保険も同じ会社で同じ方が担当されています。なのでこの代理人との関係は現在も継続していることになります。

僕は運転免許は持っていませんから,僕がその代理人の方をよく知っているというのは不自然に思われるかもしれません。僕がまだ学生の頃,あるいは高校生だったかもしれませんのでもう25年から30年前のことになりますが,母は一度だけ自動車の運転中に事故を起こしたことがあります。そのとき僕も同乗していました。たぶん会って話をするようになったのはそれ以来であったように思います。その方の正しい年齢は知りませんが,もうさすがに定年が近くになっていてもおかしくはないと思います。

第三部定理二一というのは,第三部諸感情の定義一八の憐憫という感情それ自体およびそうした感情が発生するメカニズムを示しています。これは第三部定理二二備考でスピノザ自身が示している通りです。第三部定理二一というのは自分が愛しているものの悲しみについてだけ言及しているのに対し,第三部諸感情の定義一八の方はもっと一般的に,すなわち愛しているものの悲しみに限らず,自分以外のものの悲しみについて言及しているという点では相違がありますが,この相違はとくに問題視することはありません。なぜなら第三部定理二一のような感情が発生するメカニズムは,感情の模倣affectum imitatioによっていますが,感情の模倣というのはとくに愛しているものに対してだけ発生するのではなく,一般的に自分以外のものにも発生するということが第三部定理二七で示されているからです。

すると第三部定理二二も感情の模倣というメカニズムで発生する喜びが語られているので,そこからも何らかの感情が発生する筈です。ただしスピノザはそういう感情があることは認めていますが,それを何というかは知らないとし,感情としての定義はしていません。つまり他者の不幸から生じる悲しみは憐憫だけれども,他者の幸福から生じる喜びは何というか分からないとしているのです。これについては何というか決めておいてもいいですが,その必要性は高くないと思うので,現時点では僕も命名を避けておきます。

かわりにスピノザは,他人に幸福を齎した人に対する愛については命名しています。それが第三部諸感情の定義一九の好意です。

「好意とは他人に親切をなした人に対する愛である」。

ここでいう親切をなすとは,他人にとっての善を与えるという意味です。そして定義から分かるように,この好意は愛の一種です。つまり愛が好意の一種なのではなく,好意が愛の一種です。この二点は注意しておかなくてはなりません。

8月5日,水曜日。午前中にО眼科に眼科検診に行きました。僕は水曜日というのは時間がとれることが少なく,たぶん水曜の検診というのはこの日が初めてではなかったかと思います。10時ごろに到着したのですが,この日は大変に混んでいましてすべてを終えて帰宅できたのは12時45分になりました。ただ,今までに行ったことがない水曜だからとくに混んでいたというわけではなかったようです。というのもこれより後は常に混んでいるという状況になっているからです。何らかの理由があって,ここを受診する患者が増えているのだと思います。午後から長者町でしたが,午後5時5分ごろには帰ることができました。とはいえ長者町の場合にはこれは遅い方になります。

8月8日,土曜日。妹の土曜出勤でした。この日は納涼会ということで,母も一緒に出掛けています。盆踊りがあったり縁日があったりと,このあたりは納涼会らしい雰囲気も感じますが,カラオケもやったそうです。僕は妹とカラオケに行ったことはありませんからそれがどれほどのものかは分かりませんが,たとえば母はイエスの生誕劇のような演劇を見せられるのを苦痛に感じるようですから,カラオケについても同じような感覚があるのではないかと推測できます。

8月9日,日曜日。母と妹は美容院へ。午後1時の予約で帰宅したのは午後3時半でした。

8月13日,木曜日。この日から妹が夏休みに入りました。5連休でしたが,土曜と日曜が入っていますから,実質的な夏休みは3日だったことになります。僕はこの日は川崎。帰ったのは午後5時15分でした。

8月15日,土曜日。ガイドヘルパーを利用しました。この日はカラオケでした。

8月16日,日曜日。妹のピアノのレッスン。午後3時から。これは本来なら14日の金曜日の午後5時半から予定されていたものです。妹は夏休みでしたから金曜でも問題ありませんでしたが,時間でいえば午後5時半よりも午後3時の方が家族にとっては楽です。先生の方からこの日の3時でも大丈夫との連絡が事前,というのはもちろん14日より前という意味ですが,入っていましたので変更を依頼しました。

昨日の別府記念の決勝。並びは新山‐根本の北日本,武田‐芦沢の茨城,岡村‐中村‐江守の南関東,三谷‐池田の西日本。

岡村も出ていきましたが外から根本が交わしていき新山の前受けに。3番手に岡村,6番手に武田,8番手に三谷の周回に。残り2周半のバックに入る前から早くも三谷が上昇。バックで新山を叩きました。武田が続き,さらに岡村が芦沢の後ろ。新山が8番手まで引いて一列棒状でホームに。ここから新山が動いていくと武田も動いて三谷の前に。インを斬って待つ作戦だったと思われますが,バックでインが開いたので岡村がそこを突いて上昇。前を抑えた新山の番手で粘る形で打鐘。番手戦はホームの出口で岡村が奪取して根本は後退。後方になった三谷はホームで巻き返していこうとしたものの武田に合わされて不発。その武田も捲っていったものの,浮いた根本を避ける必要があったこともあり岡村の後ろあたりで一杯。岡村が逃げる新山を直線で差して優勝。新山と岡村の中を割った江守が4分の3車輪差で2着。岡村マークの中村は岡村の外に行き4分の3車輪差の3着で南関東の上位独占。

優勝した静岡の岡村潤選手は記念競輪初優勝。このレースは武田を除けば大きな実績のない選手が多くなりました。その武田も今年は明らかに不調。この開催は3連勝で決勝に進出したもののいずれも番手戦でのもので,自力で同じように力を発揮できるかはやってみなければ分からなかったところ。その意味でどの選手にも優勝のチャンスがあるのではないかと思えるようなメンバー構成でした。打鐘前のバックで武田が内を開けたのは展開上は仕方なかったと思います。芦沢が閉めていればまた違ったレースになっていたでしょうが,それができるような状況でもありませんでした。前の隙を狙ってうまく上昇し,3番手に入るのではなくて番手を狙いにいった走行が岡村の優勝を大きく引き寄せたといえそうです。

7月19日,日曜日。ガイドヘルパーを利用しました。ボーリングでした。

7月20日,月曜日。祝日でしたのでピアノのレッスンがありました。午後3時から。元々は午後5時からの予定であったのですが,前夜に先生から電話の連絡が入って変更になったものです。僕はこの日は川崎で帰ったのは午後4時50分。このときにはすでに先生は帰った後でした。

7月21日,火曜日。妹がショートステイへ。荷物があるので迎えを依頼しました。南区の施設を利用したもので,1泊でした。僕はこの日は横浜で,午後3時45分には帰宅しています。

7月22日,水曜日。アパートの叔父に,朝のうちにアパートに来てほしいと依頼されていました。叔父は五島列島への引越しが決まっていましたので,アパートにある荷物の整理が必要でした。このうちタンス2棹は持っていかないで捨てることにして,廃品回収の業者を依頼してありました。ただ,事前に指定された場所,といってもこれはアパートの通りに面したところなのですぐ近くではありますが,回収する前にそこに出しておくように言われたようです。その回収の日がこの日で,ですが叔父ひとりだけでは持ち運べないものでしたので,僕が手伝うことになったものです。朝の僅かな時間ですから何も問題はありませんでした。僕はこの日は長者町で帰ったのは午後4時25分。妹のショートステイは1泊でしたからこの日は送ってもらうように依頼してありましたが,妹の方が先に帰っていました。水曜日は作業所の作業が午後3時までですので,その時間なら妹が先に帰っているのが当然です。

7月23日,木曜日。この日も保護者会がありました。僕はこの日は本牧で,帰途に妹に会いました。帰ったのは午後4時45分です。

7月26日,日曜日。この日もガイドヘルパーを利用しました。先週がボーリングでしたからこの日はカラオケ。ずっとこのパターンが続いています。

8月3日,月曜日。母と日野公園墓地に墓参りに行きました。父の命日は翌日ですが,ふたりの都合を合わせるにはこの日の方がよかったからです。いつものように帰りに昼食を摂って家に戻りました。

香港から1頭が遠征してきた第66回安田記念。ルメール騎手が左足の人差し指を骨折したためフィエロは内田博幸騎手に変更。

ロサギガンティアはほかより少し遅れての発馬。ロゴタイプがすぐにハナに立ちました。掛かっていたモーリスが単独の2番手に。ディサイファ,コンテントメント,リアルスティールの3頭が集団での追走でしたが,リアルスティールも掛かっていたのではないかと思います。クラレント,イスラボニータ,フィエロと続きました。前半の800mは47秒0のスローペース。

おそらく前半にかなり行きたがっていたためでしょう,直線に入ってもモーリスは後ろから追ってくる馬を警戒してなかなか追い出しませんでした。進路も少し外の方に取ったので,逃げたロゴタイプとの差も開くことに。そして我慢している間にロゴタイプにさらに差を広げられ,直線半ばではロゴタイプがほぼセーフティリード。まんまと逃げ切ったロゴタイプの優勝。前半にロスがあった分だけ迫られましたがモーリスも1馬身4分の1差の2着は死守。一番外から脚を使ったフィエロがハナ差の3着。

優勝したロゴタイプは2013年の皐月賞を勝って以来の勝利で大レース3勝目。その時点での完成度が高く,他面からいえばその後の成長力に乏しかったため,それ以降は善戦はしても勝ちきれないというレースを続けていました。今日はあまりにすべてがうまくいったという感じが残りますが,展開次第でまだ大レースでも勝てるだけの力はあるということを証明した形。能力以上に人気になるタイプなので,馬券的妙味は薄い馬というのが僕の評価です。逆にいえば今日のように人気を下げているときは買い時だともいえるでしょう。父は2003年の中山記念とマイラーズカップ,2005年のマイラーズカップ,2007年の中山記念を勝ったローエングリン。祖母は1993年のローズステークスを勝ったスターバレリーナ。母の半姉に2001年の中日新聞杯を勝ったグランパドドゥ。その産駒に2012年のアイビスサマーダッシュとキーンランドカップ,2013年の函館スプリントステークスを勝ったパドトロワ。母の半兄に2004年のマーチステークスと東海ステークスを勝ったアンドゥオール。

騎乗した田辺裕信騎手は一昨年のJBCクラシック以来の大レース4勝目で安田記念初勝利。管理している田中剛調教師はこの馬で皐月賞を勝って以来の大レース5勝目で安田記念初勝利。

能動的感情によって受動的感情を抑制することが論理的には可能であったとしても,実際にそれをなすということが困難なことであるのは間違いありません。これもまた第五部定理四二備考でスピノザがいっていることのひとつに属するのであり,現実的にそれができる人間はきわめて稀であるといってもいいくらいだとは思います。とくに自分自身のことを反省的に考えてみたときに,僕はそれを強く感じます。

しかし,たとえ自分の受動的感情を抑制するというところにまでは至ることができなかったとしても,なおそれについて「考えるconcipere」という営みは人間にとって大いに効用があるし,有用であるとも僕は思うのです。なぜなら,第四部定義八から分かるように,ある事柄を自分自身の現実的本性の必然性によって理解する僕たちの力は,僕たちの徳であるからです。しかるに第三部定理三が示しているのは,僕たちは十全な観念を有する限りで能動的であるということ,あるいは僕たちは事物を十全に認識する限りにおいて能動的であるということです。したがって理性的に事物を認識するということは,認識される事物の如何を問わず,僕たちにとって徳である,あるいは有徳的であるということになります。第四部定理二四は単に僕たちの精神による事物の認識に限定して,僕たちが有徳的であるとはどういうことであるのかを示した定理ではありませんが,僕たちが理性的に,すなわち共通概念を基礎として事物を認識するということは僕たちにとっての徳であるということを明らかに含んでいるといえるでしょう。

ですから,たとえ僕たちがある悲しみを感じ,その悲しみを除去するだけの相反する感情を僕たちの現実的本性から産出することができず,よってその悲しみから逃れるということができなかったとしても,なおその悲しみについて考えるということは無意味であるということにはならないのです。もしも僕たちがその悲しみを十全に認識する,すなわち第一部公理四によってその悲しみを原因から認識するということに到達するなら,それは僕たちにとっての徳であるからです。もちろんそれは悲しみを考えるという場合に限定的ではありません。

阿修羅・原は僕にとってはレスラーとしての格付けが難しく思える選手です。ただ,僕のプロレスキャリアが始まった頃についていえば,全日本プロレス所属の中堅であったと解しています。この当時にアジアタッグ選手権に関与していたレスラーは中堅という格付けだったと僕は解するからです。馬場はもちろんジャンボ・鶴田や天龍源一郎は関わっていません。それはトップだったからです。逆に越中や三沢も基本的に関わっていません。それは若手だったからだというのが僕の解釈法です。

タッグ選手権なのでパートナーが必要ですが,原のパートナーはマイティ・井上が務めていました。井上も原と同様に,国際プロレスの崩壊で全日本に移籍してきたためでしょう。原がアジアタッグには絡まなくなり,また石川のパートナーだった佐藤昭雄の退団もあり,石川ともチャンピオンになっていますが,僕には初期のイメージの方が強く,井上のパートナーといえばまず原が思い浮かびます。

石川もそうですし佐藤はとくにプロレスは地味でしたが,それに比べれば井上には派手さがありました。その井上が花開いたのはもう少し後で,ジュニアヘビー級のタイトル戦線に参加するようになってからです。正直にいうと体形的にジュニアヘビーはどうなのかと僕は思っていたのですが,シングルのチャンピオンにもなり,大きな実績を残しました。全日本のジュニアは大きな流れでいえばまず大仁田,そして三沢すなわちタイガー・マスク,そして渕と続くのですが,大仁田と三沢の間,そして三沢と渕の間をしっかりと橋渡ししたのは井上であり,僕はその貢献度は低いものではなかったと思っています。

井上にとって不運だったのは,移籍した時期には全日本ではジュニアヘビー級が重視されていなかったこと。そのために中堅格になってしまい,後にジュニアの王者に就いたときもそれを払拭するのが難しくなっていました。全日本がジュニアにも視点を置くのがもっと早ければ,あるいは全日本への移籍がもっと遅ければ,かなり違ったレスラー人生を歩んでいたのではないかと思います。

「スピノザの「無限」」でいわれているように,僕たちは意志の力で受動感情を制御することはできません。また,受動感情について「考えるconcipere」ということは可能であり,かつそれを考えている間は当の受動感情から逃れることができますが,それによって何らかの結論を導出することができたからといって,その受動感情まで消失するというわけではありません。前者については第四部定理七が示しています。すなわち僕たちの受動感情を抑制したり除去したりするものがあるとすれば,それは理性や意志ではなく,その受動感情とは別の感情,同じ人間が感じるという意味でいえば,その受動感情と相反する感情であるからです。一方,後者については第四部定理一にすでに示されているといえます。第三部定理一により,僕たちがある感情を受動するということを僕たちの精神と関連させていえば,それは僕たちの精神の現実的有の一部を構成しているとみられる混乱した観念に起因します。そこでそれをXの混乱した観念であると仮定した場合に,僕たちがXを十全に認識したからといって,Xの混乱した観念が消失するというわけではありません。いい換えればそのXの混乱した観念に起因する受動感情から逃れることはできないでしょう。

しかしこれらのことを自らのこととして引き受けるならば,もし僕たちが受動感情からなるべく影響を受けないようにするにはどうすればよいのかということを僕たちは知ることができるでしょう。いい換えれば「感情の抑制」はどのような意味において可能であるのかということを理解するでしょう。ある感情が別の感情によってしか抑制も除去もできないのであれば,僕たちは逃れたいと思う受動感情に対しては,それよりも強力な相反する感情を自身のうちに生じさせるほかはありません。第三部定理五八は,人間の能動と関係する感情,基本感情のうちの喜びと欲望が存在するということを示します。もしその感情が受動感情に対して強力な相反する感情であれば,それによって受動感情の抑制や除去が可能であるということが,少なくとも論理的にはいえるのです。これが感情について考えることの最大の効用といえるのです。

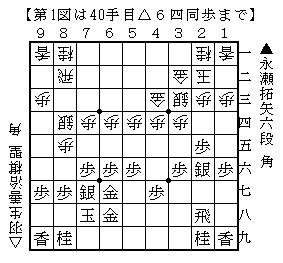

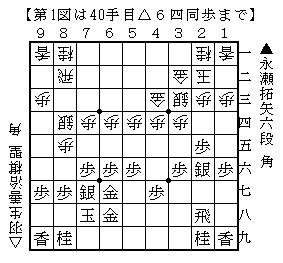

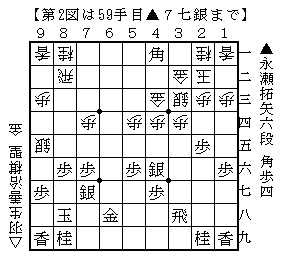

淡路島で指された第87期棋聖戦五番勝負第一局。対戦成績は羽生善治棋聖が0勝,永瀬拓矢六段が3勝。

振駒で羽生棋聖の先手になり永瀬六段の横歩取り。この将棋は中盤で千日手になりました。先手としては不本意かもしれませんが,消費時間に大きな差があり,後手としてもあまり嬉しくはなかったのではないかと思います。

指し直し局は相矢倉で先手の早囲いに。

ここは前例のある局面。▲6三角と▲4一角が指されていましたが▲3五歩△同歩と突き捨ててから▲4一角と打ち込みました。単に打った前例は後に突き捨てが入らなかったので,先手の改良手順といえそうです。

前例と同じように進めると突き捨てが入っている分だけ先手が得をすることになります。代償に後手は一歩を手にしましたので,それを生かせる手順が必要とされるところ。まず△6五歩と突き,突き捨てを生かした先手の▲3五銀に△8六歩▲同歩△8八歩▲同玉△6六歩▲同金△3九角と攻め込みました。△8八歩は一歩があったから指せた手で,先手玉を危険地帯に呼んでいるので,ここまでは理に適っていると思います。

▲3八飛に△6六角成と切っていくのは仕方ないものと思います。ただそこで△3四歩▲4六銀としてから△9五銀としなければならなかったので,ここでは後手がやや苦しいかもしれません。後手が歩をここに使ったのをみて先手は▲7七銀と引きました。

ここから△8六銀と攻めていきましたが,これは足りませんでした。この手順だと先手に利があるので,後手に別の手順が求められることになります。

永瀬六段が先勝。第二局は18日です。

これはあくまでも僕の印象ですが,僕たちは多くの場合,スピノザが第四部公理でいっていることを人間に関して適用する場合には,きわめて限定的にしか理解しないように思えるのです。

自然が僕たちの身体を簡単に凌駕してしまうことを,僕たちは大概は認めていると思います。こうしたことを僕たちは経験的に理解するからです。地震や台風といった自然災害の前に,ひとりの人間の身体が無力に等しいということを,僕たちはたとえ直接的な体験として知っているのでなくても,情報を通じては知っているからです。

ですがこの公理が意味していることはこれだけにとどまりません。スピノザは第三部の序言で,自然の力は常に同一の「唯一」のものであるから,感情affectusについてもその力が生じる法則すなわち必然性において考えなければならないという意味のことをいっています。これでみれば分かるように,僕たちが受動感情から逃れることはできないということも,自然災害を回避することができないことと同じなのです。僕たちは自然災害を完全に克服することができないのと同じように,自身のうちに生じる受動感情を完全に克服するということは不可能なのです。

さらにいうと,この公理を人間に適用する場合,その身体に限定して何事かを主張しているわけではありません。第四部公理と人間の精神の間にもここでいわれていることが適用されるのです。いい換えれば人間の精神あるいは知性もまた,ほかのものによってきわめて容易に,というのは人間の身体がほかのものによって凌駕されるのと同じくらいに容易に,凌駕され得るという意味も含まれているのです。

ところが僕たちは,人間の身体が自然災害に凌駕されるということは認めていても,受動感情は意志によって克服し得るとか,人間の知性をもってすればほかのものの知性に凌駕されるようなことはないというように信じている場合が多いように思えます。だから第四部定理三とか第四部定理四というのを,本当の意味で自分のこととして理解するということは,それほど簡単なことではないと思えるのです。なのでその理解が,スピノザの哲学の理解に重要だと僕は思うのです。

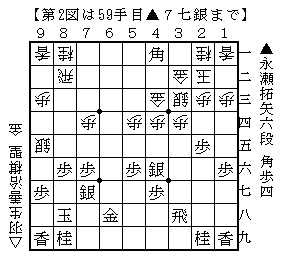

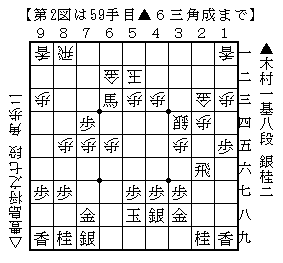

昨日の第57期王位戦挑戦者決定戦。対戦成績は木村一基八段が2勝,豊島将之七段が2勝。

振駒で木村八段が先手になり豊島七段の横歩取り。先手が攻めて後手が押さえ込みにいくという将棋になりました。横歩取りの後手の展開としては不本意だったかもしれませんが,成り行きからこのように進む場合もあります。

8筋での飛車交換を後手が避け,先手が2筋に飛車を回ったのに対して駒を進出させるべく歩を突いたところ。先手は☗7四歩と打ち☖6五桂に☗6六歩と桂馬を取りにいきました。何もしないでいると押さえ込まれる可能性は高くなるので,いい判断だったのかもしれません。

後手は桂馬は見捨てて☖6三銀と上がりました。方針としては一貫している手だと思います。先手は☗6五歩と駒得を果たし☖同歩に☗3三角成☖同桂と交換してすぐに☗5六角と打ちました。

☖4五銀は☗2三歩成で崩壊ですから☖4五桂はこの一手。先手は☗2三歩成☖同金☗4五角と攻めを継続しました。

もしもここで☖2五歩~☖2四歩と打つ手が成立すれば後手が押さえ込めていたのではないかと思います。ですがそれは☗3五飛という強手があって後手が苦しいようです。そこで単に☖2四歩と打ちました。先手は☗6三角成。

この局面で左でも右でも角を引いておけば一時的に先手が桂馬を二枚も得するところでした。ですがその展開は必ずしも先手が圧倒的によいというわけでなく,後手にも押さえ込む手段を与えることになったかもしれません。精査すれば暴発だったという危険性を秘める手ではありますが,ここで一気に斬り込んでいったのが,先手に勝ちを引き寄せたのではないかと僕には思えました。

木村八段が挑戦者に。第55期以来2年ぶり3度目の王位挑戦になります。

どんな事柄であったとしても何かを「考えるconcipere」という行為は,考える当人に対して悲しみtristitiaを生じさせるものではありません。したがって,たとえば自分の身体corpusの老化現象を自分の身体の本性essentiaの変化という観点から考えている限り,それは悲しみとはならないのです。ここから分かるように,人間はたとえ悲しみを感じたとしても,その悲しみについて考えている限りは,その悲しみから解放されることになるのです。いい換えればより大なる完全性perfectioからより小なる完全性へと移行せずにすむのです。このことは,一般に考えるという行為にはある特別の効用があることを示しています。一例をあげてみましょう。

柄谷行人に「スピノザの「無限」」という論考があります。この冒頭部分で柄谷は,学生時代にアランを通してスピノザを知ったといっています。アランは『スピノザに倣いてSpinoza』の著者ですから,柄谷はそれを読んだのかもしれませんし,あるいはほかのアランによるスピノザへの言及を読んだかもしれません。いずれにせよアランがスピノザについて何かを語るというのは何ら不思議なことではありません。

このとき柄谷は,スピノザの哲学はデカルトRené Descartesの哲学と異なり,情念affectusを意志voluntasによって克服することはできないとされているけれども,その情念について考えることはできて,もちろん考えたからといってそれだけで情念から自由libertasになれるというものではないけれども,それについて考えている間だけはその情念から自由であることができるとアランが指摘していたことに感銘を受けたのだそうです。その理由は柄谷自身が情念に揺すぶられて生きているからだそうです。柄谷自身は強調していませんが,この部分は柄谷のスピノザ受容にとってたぶん重要です。柄谷が情念に揺すぶられて生きているというとき,それは柄谷自身がそういう人間であるということだけを意味しているのではなく,自分がそういう人間であることを柄谷自身が自覚しているという意味を含んでいるのであり,この自覚がスピノザ哲学の理解には大事だと僕には思えるからです。第四部定理三や第四部定理四を,自分のこととして認識するcognoscereということは,スピノザの理解に重要なのです。

第20回さきたま杯。

ダッシュがよかったのはソルテ,ラブバレット,コーリンベリーの3頭。最も逃げたかったのはコーリンベリーだったのではないかと思いますが,それを許さずソルテがハナへ。1馬身差でコーリンベリーが2番手,さらに1馬身差で内のサトノタイガーと外のベストウォーリアの併走。また1馬身差でホワイトフーガ,控えたラブバレット,ドリームバレンチノの3頭が併走という隊列になりました。最初の600mは36秒5でこれはスローペースでしょう。

3コーナーを回るあたりでベストウォーリアが単独の3番手に上昇。そしてコーナーの中間でコーリンベリーは苦しくなって後退し,ベストウォーリアが単独の2番手。内のサトノタイガーと外のドリームバレンチノが追い掛けてきましたが,優勝争いは前の2頭。逃げていたソルテの脚いろは最後まで鈍ることなく逃げ切って優勝。一旦は迫ったものの最後は突き放される形でベストウォーリアが1馬身半差の2着。2馬身半差の3着争いは内目を捌いたサトノタイガー,さらにその内に進路を取ったホワイトフーガ,外を回ったドリームバレンチノの3頭でしたが,ゴール前で出たドリームバレンチノが確保。4分の3馬身差の4着がサトノタイガーでアタマ差の5着にホワイトフーガ。

優勝したソルテは前々走のフジノウェーブ記念以来の勝利で重賞は初制覇。3歳以来の重賞となった前走でいきなり大レースに挑戦したのでさすがに苦しいのではないかと思ったのですが2着。近況から考えれば最有力候補とみていました。こんなに楽に逃げられるとは思いもよりませんでしたが,単に展開に恵まれての優勝ではないことは確かです。大レース制覇があってもおかしくないでしょう。父はタイムパラドックス。祖母のはとこに2003年の新潟ジャンプステークスを勝ったマルゴウィッシュ。Sorteはイタリア語で運命。

騎乗した金沢の吉原寛人騎手は南関東重賞は4月にしらさぎ賞を勝っています。さきたま杯は初勝利。管理している大井の寺田新太郎調教師は重賞初勝利。

『国家論Tractatus Politicus』で政治的実践に言及する際にも,第五部定理四二備考で述べていることをスピノザは考慮に入れているように思います。ここではたとえ人が受動的であったとしても,国民にとって最もよい国家あるいは政治の形態をスピノザは探求しているように思われるからです。いい換えればスピノザは,国民が能動的に,つまり理性ratioによって紐帯を結ぶことに関して,それは現実的ではないと考えていたように思うのです。僕がネグリが『スピノザとわたしたち』で示しているような政治論に関して,それは理論的には正しいとしても,実践という面からはスピノザが受け入れるものではないと判断するのも,こうした理由からです。

とはいえ,精神の能動すなわち「考えるconcipere」という営みは,それ自体で意義があることだと僕は思います。ですからたとえば老化現象に関して,それを僕のように本性の変化という観点から認識しようとするのか,あるいは完全性の移行という観点から認識しようとするのかということに関わらず,それについて考えるということ自体が,僕たちにとっては意味あることであり,同時に思わぬ効用を齎すこともあり得るのです。

僕が老化現象を本性の変化という観点で認識する方が優れていると考えるのは,完全性の移行という観点から認識した場合には,それがどのような移行であるのかということまで視野に入れたなら,十全に認識することができないことである,すなわち考えることによって結論を導出できないことであるからでした。このことのうちには,こうした現象が人間に対して悲しみを齎し得る,つまりそれがより大なる完全性からより小なる完全性への移行であり得るということを意味します。とくに老化現象を対象とするなら,老化した人間がその現象によって悲しみを感じることがあるということは,多くの人に納得してもらえるのではないかと思います。

ところが,とくに老化に限らず,一般に自分が何らかの悲しみを感じていたとしても,その悲しみについて考えるという営みは,悲しみの原因とはなり得ないのです。考えるという営みが精神の能動である点に注意すれば,第三部定理五九からこれは明らかです。