今回も帰省に伴う戦利品ネタです。

盛岡というところは古風な古本屋が未だに残って居たり、あるいはその雰囲気を引き継いだ古本屋さんが新たに開店するなど、古本好きには琴線を刺激するところのある街ではないかと思います。

(少なくともわたしの今の現住地やそこに近接した街に比べれば・・・)

なので帰省の度に立ち寄っても空手で帰ると行く事が滅多にないという点である意味難儀な街ではあります(これもまたうれしい難儀ではありますが)

今回その中の一軒で入手したのは昭和37年に創刊した「太陽」(平凡社)の創刊号。

雑誌という媒体は単行本よりも時代の空気を色濃く反映するものですが、本書でもそれは例外ではありません。

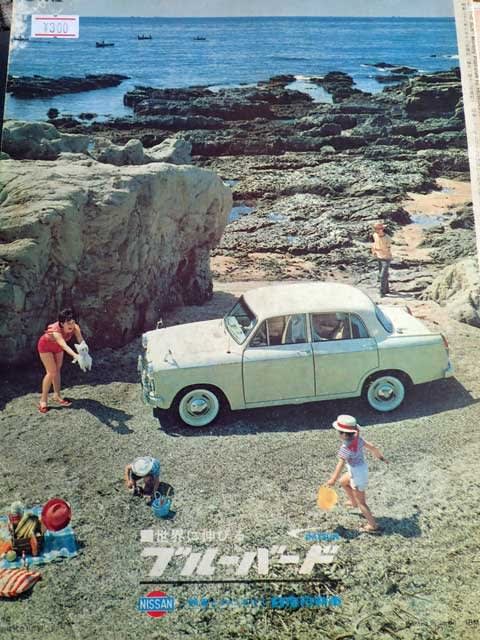

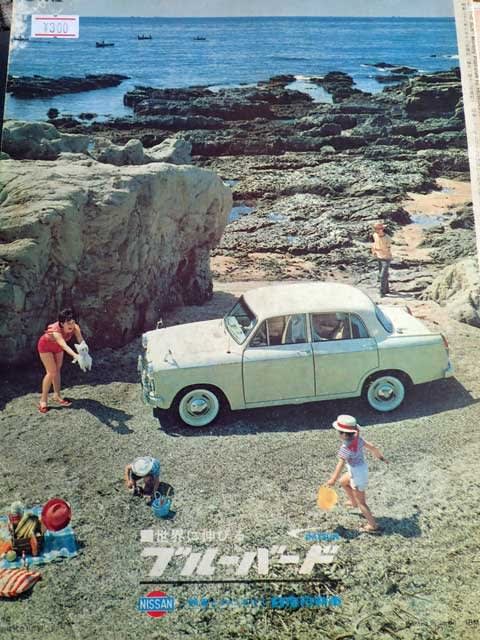

何しろ裏表紙が当時最新型だった「ブルーバード310」の広告ですし、ガレージの上に庭を作るというガーデニングの記事でガレージに収まっているのが「青い日野ルノー」というくらいですから(笑)

でも、それだけだったら私がこの本を買って帰る事もなかったでしょうし、このブログで取り上げる事もなかったでしょう。

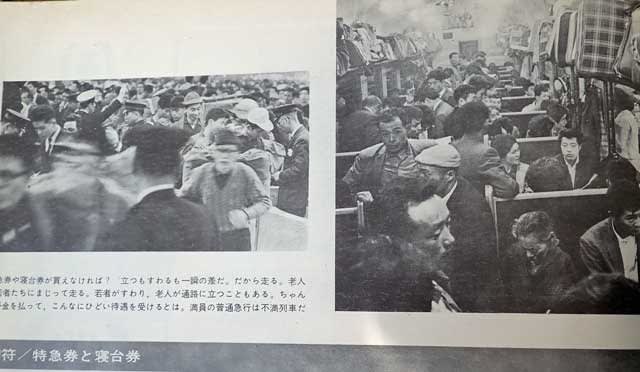

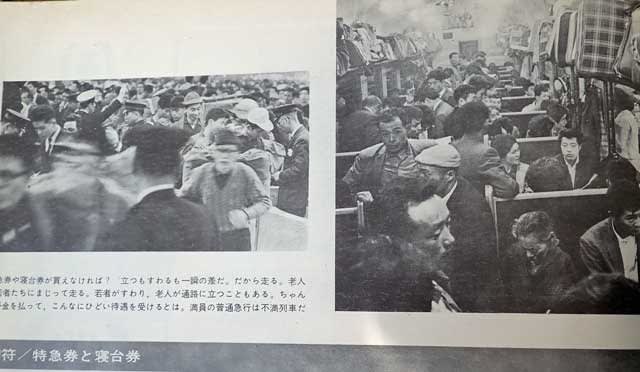

実は本誌でわたしの気を惹いた記事が「切符・この小さな紙片のうらおもて」という記事でした。

ここでわたし自身のはなしになるのですが、今回の帰省では往復の切符の購入で初めて「えきねっとチケットレス」という奴を使い、切符の予約はもとより座席指定や決済までもを「自宅から一歩も出ずに、しかも真夜中の11時過ぎに行った」という体験を実行したばかりです。

今なら、スマホとクレカがあれば事程左様に「特急の指定席を押さえる」事が(席が空いている限りは)容易になっているのですが「太陽」創刊時の昭和37年は、同じ事をするにも「わざわざ最寄り駅に出向いて発売2,3日前から徹夜で行列に並び、しかもそこまでしてもお目当ての切符が取れるか非常に疑わしい」というのが普通でした。

それゆえ、駅の周辺にはダフ屋と呼ばれる転売屋が跋扈し、また国鉄関係者の口利きによる切符の裏口買いが横行していたという現実もあったりしていたのが新幹線開業前夜の切符売り場の風景でもあった訳です。

この記事では行列に並ぶ客たちの取材から彼らの不平や不満、諦観の声を拾い上げ、それに対する国鉄の煮え切らない対応を攻撃していますが、それと並行して空いた席を探すノウハウについてもページを割き、読者の共感を呼びつつそれなりに役立つ情報も提供する形式になっています。

客たちの生の声のもたらす半ば殺気立った迫真感はまさに雑誌の真骨頂ですが、今の現状を思うと隔日の感は大きなものがあります。

切符の購入に行列が必要な光景は年末年始を中心に平成になっても残ってはいましたが(当記事にでも提言のひとつとして軽く触れられている)国鉄の民営化に伴うサービスの向上と同時に、飛行機やマイカー、高速バスの普及に伴い鉄道に関しては切符の買いにくさの問題は一部のスペシャルトレインを除けば順次縮小傾向にある様です。

皮肉な事に鉄道以外の移動手段が増え「鉄道がいくつもある移動手段のひとつに過ぎなくなった事」も切符の買いやすさにもつながって来ているのが現状かもしれません(現に現住地から故郷までのクルマでの所要時間は40年前の鉄道のそれに接近しつつあります)

今回の記事は新幹線開業の前夜、まだまだ鉄道が旅行の主役だった時代を偲ばせる一つの裏面史でもあり、今どきの鉄オタの皆さんには思いもつかない過去の現実の証左でもあります(笑)

盛岡というところは古風な古本屋が未だに残って居たり、あるいはその雰囲気を引き継いだ古本屋さんが新たに開店するなど、古本好きには琴線を刺激するところのある街ではないかと思います。

(少なくともわたしの今の現住地やそこに近接した街に比べれば・・・)

なので帰省の度に立ち寄っても空手で帰ると行く事が滅多にないという点である意味難儀な街ではあります(これもまたうれしい難儀ではありますが)

今回その中の一軒で入手したのは昭和37年に創刊した「太陽」(平凡社)の創刊号。

雑誌という媒体は単行本よりも時代の空気を色濃く反映するものですが、本書でもそれは例外ではありません。

何しろ裏表紙が当時最新型だった「ブルーバード310」の広告ですし、ガレージの上に庭を作るというガーデニングの記事でガレージに収まっているのが「青い日野ルノー」というくらいですから(笑)

でも、それだけだったら私がこの本を買って帰る事もなかったでしょうし、このブログで取り上げる事もなかったでしょう。

実は本誌でわたしの気を惹いた記事が「切符・この小さな紙片のうらおもて」という記事でした。

ここでわたし自身のはなしになるのですが、今回の帰省では往復の切符の購入で初めて「えきねっとチケットレス」という奴を使い、切符の予約はもとより座席指定や決済までもを「自宅から一歩も出ずに、しかも真夜中の11時過ぎに行った」という体験を実行したばかりです。

今なら、スマホとクレカがあれば事程左様に「特急の指定席を押さえる」事が(席が空いている限りは)容易になっているのですが「太陽」創刊時の昭和37年は、同じ事をするにも「わざわざ最寄り駅に出向いて発売2,3日前から徹夜で行列に並び、しかもそこまでしてもお目当ての切符が取れるか非常に疑わしい」というのが普通でした。

それゆえ、駅の周辺にはダフ屋と呼ばれる転売屋が跋扈し、また国鉄関係者の口利きによる切符の裏口買いが横行していたという現実もあったりしていたのが新幹線開業前夜の切符売り場の風景でもあった訳です。

この記事では行列に並ぶ客たちの取材から彼らの不平や不満、諦観の声を拾い上げ、それに対する国鉄の煮え切らない対応を攻撃していますが、それと並行して空いた席を探すノウハウについてもページを割き、読者の共感を呼びつつそれなりに役立つ情報も提供する形式になっています。

客たちの生の声のもたらす半ば殺気立った迫真感はまさに雑誌の真骨頂ですが、今の現状を思うと隔日の感は大きなものがあります。

切符の購入に行列が必要な光景は年末年始を中心に平成になっても残ってはいましたが(当記事にでも提言のひとつとして軽く触れられている)国鉄の民営化に伴うサービスの向上と同時に、飛行機やマイカー、高速バスの普及に伴い鉄道に関しては切符の買いにくさの問題は一部のスペシャルトレインを除けば順次縮小傾向にある様です。

皮肉な事に鉄道以外の移動手段が増え「鉄道がいくつもある移動手段のひとつに過ぎなくなった事」も切符の買いやすさにもつながって来ているのが現状かもしれません(現に現住地から故郷までのクルマでの所要時間は40年前の鉄道のそれに接近しつつあります)

今回の記事は新幹線開業の前夜、まだまだ鉄道が旅行の主役だった時代を偲ばせる一つの裏面史でもあり、今どきの鉄オタの皆さんには思いもつかない過去の現実の証左でもあります(笑)