読書と旅行の感想記 Impression of reading and travel

テリールーム terryroom

歴史の移行期 Transition of world history

同志社大学准教授の向正樹先生から、「13~17世紀・移行期を考える」を学びました。

今日の講義は、焦点が絞まれてなく、話が散漫で、ちょっと難しかった。

内容はといえば、

*世界の既存の枠組みが危機に瀕し、新たな枠組みに代わるときは、カオスが生じる。

*現代を考えるヒントとして、先行する移行期であった16世とその前後に注目する。

*歴史的システムには寿命がある。

*13~17世紀には、グローバル化があった。

*社会構造の変化、基本的な文化・文明の変化をみつける。

*世界システムという考えは機能しないのでは。

などでした。

世界システム、歴史システムの話は面白かったが難しかった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

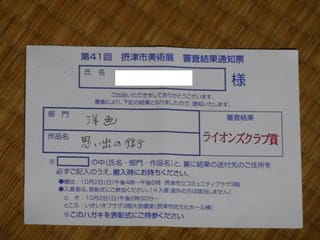

入賞 A prize

昨日、その結果が、ハガキで連絡ありました。

良い結果でした。

私の油絵作品F50号『思い出の街』は、ライオンズクラブ賞に選ばれました。

良かった。

友人二人も、入賞されたと、昨日連絡がありました。

これで、3人で、美味しいお酒を、一緒に飲めることになりました。

趣味の油絵を話題にして、飲み会をすることは、愉しいことです。

写真は、賞に選ばれたことを知らせるはがきです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

鬼はもとより An ogre as bigining

時代小説でした。

最近、この作家の小説を読みますが、この小説も良かった。

江戸時代中期、どの藩の経済も傾いてきた時代、北国の小藩の武士が主人公です。

藩札掛となり、順調に進むと思われたところ、飢饉が発生し・・・

上層部の方針と合わず、脱藩し、江戸へ・・・。

そこに、藩札コンサルタントの依頼が入るようになり・・・。

藩札運営の完成形を、北陸の小藩で行うことに・・・。

主人公はカッコ良い。

この作家は、基本的には、最後は正義が勝つ方式なので、読んでいて気持ちが良い。

私の読後評価は、4☆です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

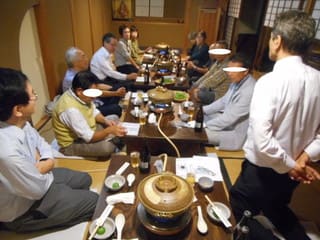

高校の同窓会 The high school classmate

京都、東山丸太町、「河道屋養老」で食事をしました。

男性9名、女性4名、合計13名の集まりでした。

二次会は、京都駅近くの、ホテルのラウンジに行きました。

愉しかった!

非常にフランクな、なんでも話が出来る雰囲気で、高校生に戻った感じで、多くの話ができて良かった。

ANAのパイロットだった友、東大から一流企業の研究者だった友、放浪とデザイナーをしていた友など、違った人生を送ってきた友の話は、非常に刺激を受けました。

それと、みんな元気だった。

新しい幹事を選んで、2年後に会うことにしました。

良かった、愉しかった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

伴林氏神社 Tomobayashinouji Shrine

中ノ島のレストランで集合し、淀屋橋ー天王寺ー阿倍野橋ー土師ノ里と移動して、伴林氏神社へ行きました。

「歴史のロマン」の交流祭で、我が班では、「大友氏の光と影」のパネル展示をします。

その展示内容に、この神社のことを、加えようと考えて、今日訪ねました。

写真は、今日私のカメラで撮ったものです。

これで、展示内容も充実することでしょう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

切断 Cut

ハードボイルド小説でした。

連続殺人事件が発生し・・・。

捜査が始まる・・・。

犯行の動機は・・・。

犯人と捜査側は・・・。

過去と現在が複雑に交わり・・・。

話の展開が早く、テンポ良く読めました。

私の読後評価は、4☆です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

オレたちバブル入行組 We are bubble age

経済小説、銀行での物語でした。

最近、この作家の小説をよく読みます。

TV番組であった、『半澤直樹』のストーリーと似ていました、あの映像を思い出しながら読みました。

大手銀行にバブル期に入行した半澤が大活躍します。

融資金額の焦げ付き、計画倒産、経営者は・・・。

中間管理職の主人公は・・・。

銀行内の権力闘争・・・。

不条理な組織でサラリーマンは・・・。

最後は、主人公が、正義が勝つストーリーなので、安心して読めます。

文章も読みやすく、話の展開も早く、私の読後評価はOKの4☆です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

推古天皇と聖徳太子 Emperor Suiko and crown prince Shotoku

若井先生から、「推古天皇と聖徳太子」を学びました。

聖徳太子のこと、聖徳太子の業績が良く分かった。

内容と言えば、

1)推古天皇

*推古天皇は欽明天皇の次女で、敏達天皇の皇后広姫没後、皇后となった。

*敏達天皇死後、後の推古天皇がゴットマザーとなり、2代の天皇が即位、死亡後に、推古天皇が即位した。

*その間、物部氏と蘇我氏の争いがあり、天皇と皇子の暗殺などがあった。

*推古天皇即位後、9年後に、聖徳太子が改革を行った。

2)聖徳太子

*冠位十二階の制定を行った。これは、個人の才能により、宮廷での位が上下する制度(人材登用)。

*憲法十七条の制定を行った。これは、役人の服務規定(訓戒)である。

*このふたつは、セットのもので、車の両輪で、出世競争を促すものである。

*これらは、遣隋使が隋より学んで、作ったものである。

*仏教を敬うことを言ったのは、神では神が多くあり、氏族の神では党派の争いとなるので、誰もが敬うものの仏教とした。

*隋の崩壊と聖徳太子の死去により、改革は終わった。

*聖徳太子の死後、蘇我馬子と推古天皇は生きていたが、中国への派遣は7年間なかった、(遣唐使の派遣は死後7年目)。

などでした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

修学院離宮 Shugakuin Imperial Villa

班メンバーが、事前に見学予約をしてもらっており、午後1時半から、宮内庁の方による説明とともに、離宮を見学しました。

比叡山の麓にあり、静かな環境の下、紅葉が少し始まっており、なかなか良い見学となりました。

出町柳で、メンバーと待ち合わせをし、叡山鉄道にて、修学院駅まで行き、そこから約10分のところに、修学院離宮がありました。

修学院離宮は、桂離宮が建てられたあと30年後に、江戸時代初期に建てられたもので、歴史を感じられる場所でした。

約1時間半、みっちり、宮内庁の説明員といっしょに、下離宮、中離宮、上離宮の順に、見学をしました。

浴龍池まわりの庭が、特に、趣が感じられました。

写真は、隣雲亭から池を望んだものです。

良い半日を過ごせました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

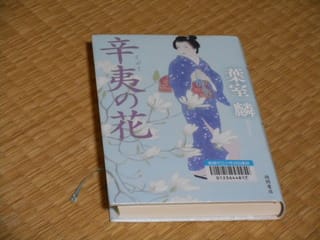

辛夷の花 A magnolia kobus flower

私の好きな作家のひとりで、この小説も良かった、読みやすかった。

時代小説でした。

九州豊前の小藩・小竹藩での話しです。

近習の武士と、美麗の女性が主人公です。

甘い恋の話でもあり・・・。

藩政の主導権争いでもあり・・・。

武道の話でもあり・・・。

いい感じの物語でした。

清く、正しく、美しく。

武士道、かっこいい。

この作家の話は、いつもハッピイエンドなので、安心して読めます。

私の読後評価は4☆です。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |