内容紹介

中国の軍事的膨張、北朝鮮の脅威、トランプ大統領が言及した日米同盟への不満……。激動の国際秩序のなか、日本の選択とは? 第一級の論者が徹底討議、政府と軍、国民の三者が築く「国民安全保障国家」のあり方を提言する。

日本の安全保障のアキレス腱は「政治」にあり

軍事組織、政府、国民の三者関係を考える

軍による安全、軍からの安全、そして政治からの安全

歴史の分岐点 近衛内閣はどこで挫折したのか?

戦後体制のなかの自衛隊

ネガティブ・コントロールからポジティブ・コントロールへ

東日本大震災、湾岸戦争から学ぶ

サイバー攻撃、宇宙戦争――新しい危機

民主主義の“模範”イギリスが抱える問題

海外での軍事貢献、国民はどう捉えるか

インドネシア 民主化と国軍の関係

「ナショナル・セキュリティ」が脅かされるとき

はじめに 船橋洋一

「国民安全保障」を構想する 細谷雄一

三つの安全を求めて――近代日本の政党政治と軍部 五百旗頭薫

第一次近衛内閣と日中戦争――国家戦略はなぜ挫折したのか 戸部良一

自衛隊と統治機構 千々和泰明

自衛隊とは何か――戦後の政軍関係について考える 廣中雅之

イギリスにおける政軍関係――王の海軍、議会の陸軍 細谷雄一

インドネシアの政軍関係――東南アジアの民主化と国軍 増原綾子

総括 日本の選択 細谷雄一

おわりに 船橋洋一

内容(「BOOK」データベースより)

中国の軍事的膨張、北朝鮮の脅威、トランプ大統領が言及した日米同盟への不満…。激動の国際秩序のなか、日本の選択とは?6人の論者が徹底討議、政府と軍、国民の三者が築く「国民安全保障国家」のあり方を提言する。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

細谷/雄一

慶應義塾大学法学部教授。1971年千葉県生まれ。専門はイギリス外交史、国際政治学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

書名は軍事ではじまる。抵抗を感じる人は多い。

が、本書の主眼は政官民の三者のあいだがらについてである。財政(財務省;消費税)、教育(文部科学省;英語入試)そして社会保障(厚生労働省;医療、年金、介護)をめぐると取り替えてみる。どの省庁でも、かつても今でもあることだと分かる。

ただ違うのは、軍事がもつ重要さだ。カネや育てや健康と違い、命にかかわることだからだ。本書は、軍事をめぐる、政官民のあいだがらについて、古今東西(日本の戦前と戦後、イギリスとインドネシア)を見くらべ、どうあるべきかを論じた本である。

一章を読んでは書をおき一日一晩考える。

こんなに考えるヒントに詰まった書はそうはない。私の書評も長くなる。まずは本書の結論にそって述べる。状況認識;いまや日本は、軍事を”人ごと“から”わがごと“に捉えなおす時代にはいった。 提案;①政治と軍事との間の信頼と協力 ②軍事問題に関する教育 ③プロフェッショナリズムの擁護

①政治と軍事との間の信頼と協力

要は、戸部良一教授が言うような情況にしないことである。1937年7月の盧溝橋事件からの1年半のことである。「杉山[陸相]は、こんなところで[閣議です]そんなことを言っていいのかと怒鳴ったという」。機密を守らない閣僚にたいする軍の不信。「まさか、陸軍の計画的行動ではなかろうな」。盧溝橋事件を聞いて呟いた近衛文麿の陸軍にたいする不信。

「こんな条件で国民が納得するだろうか」。日支和平交渉にたいし言い放つ末次内相や木戸文相ら。そして極めつけ。《近衞が大本営連絡会議を休眠状態とし五相会議[首相、外相、蔵相、陸相、海相]を国策決定機関とした後、陸軍(参謀本部)がこれに反対した形跡はない。

おそらく参謀本部は、軍事常識を欠いた閣僚から批判を受ける場がなくなって、かえって清々したのだろう。》

編著者の細谷雄一教授は現状をこう評価する。

《2013年12月に国家安全保障会議が設置され、翌1月にはその事務局としての国家安全保障局が成立したことにより、外務省と防衛省の意思疏通、さらには「背広組」と「制服組」の意思疏通が、これまで以上に実効的かつ恒常的に行われるようになった。

さらには、「四大臣会合」と「九大臣会合」により、従来よりも高い頻度で政治家が安全保障問題を検討し、討議する機会を得た。その意義は大きい。》

当事者の話を聞いてみよう。NHK政治マガジン「安倍政権を、誰が支えているのか」 2019年11月27日である。 《安倍が「最も信頼する自衛官」がいたことをご存知だろうか。河野克俊。2014年に自衛隊トップの統合幕僚長に就任し、3度も定年を延長。

安倍と歩みを同じくするように、「歴代最長」となるおよそ5年の任期を務めた。河野は、ある分野での情報共有のシステム化が、政権の安定に寄与した、と語る。「外交・防衛が一緒のテーブルに着くシステムを作ったのは非常にいい。

これまでそういう機会はなかったから」どういうことか? 総理大臣の1日の動きをまとめた記事「総理動静」には、週に1回程度、外務省、防衛省、自衛隊の幹部の名前がそろって登場する。

外務省総合外交政策局長、防衛省防衛政策局長、そして自衛隊の統合幕僚長だ。

「ブリーフィング」と呼ばれる会合で、外交・安全保障に関する最新の動向を総理大臣に説明するものだ。こうした仕組みができたのは、実は、第2次安倍政権からだという。

それまでは、いわゆる「制服組」と呼ばれる自衛官が、総理大臣に接する機会は限られていた。

「戦前の軍の二の舞を避けるため、自衛隊を極力、政治から遠ざけてきた。それがシビリアンコントロールだと」「でもわたしの報告があるので、安倍総理は、自衛隊の動きが頭に入っている。そういう総理は初めてだと思う。

日本もその意味では、諸外国並みになってきたと思いますね」イラン情勢が緊迫する中、政府はことし10月、中東地域への自衛隊派遣を検討することを決定した。政府内では、ホルムズ海峡の中で活動すべきだという意見もあったが、活動範囲はホルムズ海峡外側のオマーン湾やイエメン沖などを中心にするとした。

関係者は、安倍が、イランとの関係を考慮しただけでなく、自衛隊の運用や現場部隊に及ぶリスクまで把握したうえで行った判断だと話す。

また別の関係者は、自衛隊や各国の軍事動向を把握することが、首脳会談の際、通訳だけを同席させるいわゆる「テタテ」や夕食会など、用意されたペーパーを読むことが難しい場面で役立つと語る。例えば、ヨーロッパの首脳に対し、地中海付近での中国軍艦船の動向を教えると驚かれることもあったという。 》

②軍事問題に関する教育

細谷雄一教授のが示唆的である。イギリスでも、「海外の遠方の地で危険で困難な任務に軍人が従事していることを、ほとんどの国民は知らず、理解せず、共感していないという現実」が問題視されているという。

次の記事を読むと、日本の現状に暗然とする。国民もさることながら、「野党の国会議員のほとんどは知らず、理解せず、共感していないという現実」である。産経新聞 「殉職自衛官追悼式、野党議員は1人だけ参列」2016年10月22日の記事である。

《防衛省は22日、平成28年度の自衛隊殉職隊員追悼式を行い、安倍晋三首相らが参列した。しかし、国会で安全保障関連法の施行に伴う自衛官のリスク増大を批判する野党議員の姿はほとんどなかった。

追悼式では新たに31柱の名簿を慰霊碑に奉納。首相は「ご遺志を受け継ぎ、国民の命と平和を守り抜いていく」と追悼の辞を述べた。追悼式に出席した現職の国会議員は13人で元職は5人。

このうち現職の野党議員は民進党の大野元裕参院議員だけ。民進党や共産党など野党は今国会で、南スーダン国連平和維持活動(PKO)に派遣される陸上自衛隊部隊をめぐり、安保関連法で認められた「駆け付け警護」任務などを負わせる政府方針を批判。

民進党からは自衛官の安全を心配する質問も出た。

防衛省は国会議員に関し、元首相と同省の元政務三役に追悼式の招待状を出している。また、自ら出席を申し出た場合、席に余裕があれば受け入れている。

衆参両院事務局によると、今国会の予算委員会で自衛官のリスクに関する質問をしたのは民進、共産、社民各党の計8人。この中で出席したのは元防衛政務官の大野氏だけだった。 》

③プロフェッショナリズムの擁護

逆にとらえてみよう。ポピュリズムとは「代理人を軽視した政治」であるという。

《「ポピュリズム政治」には「大衆迎合」といった説明語が充てられるが、「代理人を軽視した政治」と解釈すれば、その本質がはっきりする。

代理人である「議員」もまた、「官僚」という代理人を必要とする。主要先進国は、国際協定や条約が定めたルールの下で行動するが、こうしたルールは、世界に広がる官僚ネットワークが準備交渉を重ね、生み出したものだ。》竹森俊平・慶大教授 読売 2018年11月2日。

ならば、われわれ国民がまずしなければならないのは、議員を見きわめる目をもつことであろう。

たとえば、自衛官の安全を心配する質問する議員は、ただのジェスチャーなのかどうかを見きわめる目である。

たとえば、社会党は、自衛隊違憲と日米安保条約破棄を40年超にわたって訴え続けてきたが、一夜にして合憲・維持に変わった。あの違憲・破棄はただのジェスチャーであったことを見ぬく目である。

以下は各章ごとの書評です。お時間があればお読みください。

五百旗頭薫教授のは奥歯にものがはさまったようだ。察するに、戦前、国論は富国強兵で集中されていたと言われるがそうでもない、賛成・反対で分裂していたわけでもない。ただ、こっちが大事こちらはもっと重要だと分散していた。富国のもとは教育だ、地方だ、財政だ。

強兵のもとは、鉄砲だ、政治だ、外交だ。あれもこれも、なのである。これを教授は「源泉への遡行」と名付ける。平時はこれでもよかった。

が、世界恐慌にときもこれを続けてしまった。国民は呆れた。政党・政治家はどうしようもない、政治では決められない。民意は軍隊に向かった。

教授は最後にこう記す。《〈政治からの安全〉とは、政治的因果の不透明さを知り、畏怖し、何とかこれと共存しようとする努力の中でのみ確保されるのである。》 たかが政治されど政治、である。

戸部良一教授のは一枚の写真のようだ。テーマは、政治主導をねらう政治家と、介入をきらう専門家(官僚・軍人)との攻防。場面は、1937年7月の盧溝橋事件からの1年半。メッセージは、政軍(官)のあいだの信頼感の欠如。機密を守らない閣僚にたいする軍の不信。

「まさか、陸軍の計画的行動ではなかろうな」と、盧溝橋事件を聞いて呟いた近衛文麿の陸軍にたいする不信。「こんな条件で国民が納得するだろうか」と、日支和平交渉にたいし言い放つ末次内相や木戸文相ら。そして教授はこう締める。

《近衞が大本営連絡会議を休眠状態とし五相会議[首相、外相、蔵相、陸相、海相]を国策決定機関とした後、陸軍(参謀本部)がこれに反対した形跡はない。

おそらく参謀本部は、軍事常識を欠いた閣僚から批判を受ける場がなくなって、かえって清々したのだろう。》 過去のことではない。2009年からの民主党政権も政治主導をはかった。

厚生労働省では大臣・副大臣・政務官の三役会議ですべて決め、事務次官や局長らは結論を聞くしかなかったという。3年間で退陣したあと「◯◯常識を欠いた閣僚から△△がなくなって清々した」官僚は多かっただろう。

千々和泰明・博士のは嘆き節のようだ。シビリアン・コントロールもなにも、そもそも自衛隊ってのは悪ガキ扱いで、黙って静かに隅に座っていろだった。

シビリアン・コントロールって聞こえはいいが、要は監視だった。それが1990年の湾岸戦争から、使えるものになれときた。

昔とはえらい違いだ。以来三十年間、木偶の坊に魂を吹き込むことに勤しんできた。国家安全保障局ができて頭脳がようやく動くようになった。八十名の局員のうち十名が自衛官だ。

国防方針も1957年(昭和32年)5月に出て以来放ったらかしになっていたのを、2013年(平成25年)12月に国家安全保障戦略に改定されて、骨格ができた。

本来は、こういうのをシビリアン・コントロールと言うんですよ。うまく行くかですか?

これから経験を積んで、使えるか使えないか見えてきてからのことじゃないですかね。

廣中雅之将軍はお怒りのようだ。領空侵犯されてもできることは信号射撃がせいぜい。

そのため二機を発進させ、一機が撃墜されたらもう一機がやりかえすことを現場ではしている。しかも、やられてもやり返しても全ての責任は操縦者で、例外なく刑事訴追がされる。

敵前逃亡は諸外国では公民権剥奪など厳しい刑罰をうけるが、自衛隊では「軽微な罰則が科せられるだけ」 。

現場では、「悪ガキ」扱いのの縛りがあいかわらず続いている。フツーの軍隊とみなすための憲法改正がさきか、撃墜されるまえに撃たせるようにするのがさきか。死んでからでは遅い。縁起でもないが先例はある。

産経新聞 2018.9.22 「平成の証言」からひく。

《平成11年8月 「法制化されていないとの理由で国旗・国歌の教育をしてこなかった日教組などが、言い訳できなくなるだけでもよかった」(自民党の森喜朗幹事長) 日の丸を国旗、君が代を国歌として法制化する国旗国歌法が9日、参院本会議で賛成166票、反対71票で可決された。

この年の2月、広島県立世羅高校の校長が、卒業式での国旗掲揚、国歌斉唱に反対され、自殺。これを機に法制化の議論が加速した。 》

細谷雄一教授のは、イギリスにはかなわなんなあと呻くようだ。

三百年弱のシビリアン・コントロールの歴史をもつ国でありながら、今もなお見なおしを続けている。「海外の遠方の地で危険で困難な任務に軍人が従事していることを、ほとんどの国民は知らず、理解せず、共感していないという現実」をえぐりだし、「溝を埋めるための、具体的で詳細ないくつかつかの提案」をもとめ実施にうつしていく。二歩も三歩も四歩もさきをいっている。かなわんなあ。

増原綾子・教授のは“うんうん”と唸る力作だ。インドネシア近現代史の説明がは分かりやすい。

かっての”週刊こどもニュース“のよう。さらにデータがある。科学研究費補助金を使った、大統領、最高裁判所など政官の14団体にたいする世論調査だ。これがすごい。

トップはなんと国軍である。「非常に信頼」28.5% + 「信頼」63.7% = 92.2% ボトムは政党である。「非常に信頼」5.9% + 「信頼」11.8% 。

逆に「非常に信頼していない」は、国軍が最小で1.5%、政党が最大で23.9%。「この極端なアンバランスは、インドネシアにおける文民統制の確立を妨げる一因になっていると考えられる。

国民から信頼されている軍が、国民から信頼されていない政治家に、なぜ従わなければならないのかという矛盾が想起されるからである。」 そりゃあそうだろうなあ。思えば、日本が戦前に、”政党から軍部へ“転換をしたのも、こういうことだったのかしれない。

最新の地政学的知見を踏まえた安全保障論。現実主義的路線の上に各論者の見解が展開されている。日韓関係が悪化し、トランプ大統領からは、日本の安保ただ乗り論が主張されている。日韓米の安全保障論は根底から揺らいでいる。

そもそもこの安全保障政策は冷戦時代に有効であった。中国・北朝鮮・ロシアと日韓米が対峙する国際情勢であるが、日韓の関係悪化は、軍事バランスの安定を欠く要因となりかねない。

そこで、①日韓関係の改善に努めること。②韓国が狙う将来の統一朝鮮に備える外交の在り方を考えること。③日米安保をアジアの橋頭堡として改善すること。日本のそれ相当の負担増が避けられない。④中国・ロシアとの関係改善に努めること。中露両国は、日本のビジネスパートナーとして極めて重要である。

こうした対応を考えると、従来型の「全方位外交」が一番望ましい路線であることが判明する。これが、極東の島国日本の唯一の生きる道である。

お勧めの一冊だ。

無差別殺人や女性の集団レイプなどの蛮行がなされた。

殺された者は少なくとも1万人以上。

内容紹介

バングラデシュで実際にロヒンギャ難民支援に従事してきた元毎日新聞記者の衝撃のレポート。難民キャンプの写真150点。

ロヒンギャ難民とはどのような人たちなのか?

ロヒンギャはなぜミャンマーから逃げなければならなかったのか?

100万もの難民はどのような暮らしを送っているのか?

世界各国はどのような支援をしているのか?

将来の展望は?

。

著者について

1963年生まれ。同志社大学文学部卒業。

毎日新聞ジャカルタ特派員、東京本社編集デスクを経て、国際協力分野のジャーナリストに転じる。アフガニスタン紛争、東ティモール独立、インドネシア・アチェ紛争のほか、国際協力機構(JICA)の派遣で南スーダン、ウガンダ北部、フィリピン・ミンダナオ島など紛争・難民問題、平和構築の現場を継続取材。

2017年12月以降、国際NGO「難民を助ける会」(AAR Japan)バングラデシュ・コックスバザール駐在としてロヒンギャ難民支援に携わる。

中坪央暁(なかつぼ・ひろあき)『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』(2019、めこん)を通読して、とても良く分かった事がある。

「ロヒンギャ難民問題について、私は何も知らないも同然だった」という事である。

本書が持つ啓蒙的な意義と内容と有効性は、この私、不肖「Amazon カスタマー」が保証する。おかげさまで、ここ数年のモヤモヤが晴れました。

さて、事の起こりは、ミャンマー連邦共和国ラカイン州にあるのだが、「ラカインってナニ?」という玄関口で、私はイキナリつまずいた。

「ラカイン」もしくは「アラカン」で、ネットを検索していただければ、すぐ分かるが、ラカインにはラカインとしての歴史とアイデンティティがある(のだそうだ)。その地理的範囲も、時代によってゴムみたいに伸びたり縮んだりしており、現在では「バングラデシュ国内に居住する、少数派ラカイン問題」もあるのだという・・・。

一瞬、目の前が暗くなったが、考えてみれば「多数派/少数派」というのは相対的な尺度に過ぎない。あるエリアでは、少数派イスラム教徒を圧迫している多数派ラカインが、隣接するエリアでは、そのイスラム教徒から圧迫されている。そういう事があったって、別に不思議でも不合理でもない。

何が言いたいのかと言うと、ロヒンギャ難民問題について、私の頭の中にあった既成概念「仏教徒とイスラム教徒の対立」という図式は一面的だったと、少々反省しているのである。

大雑把に言っても、関係当事者は、ロヒンギャ、ラカイン、ミャンマーの三者である。

ミャンマーは、言うまでもないが、人口の7割を占めるマジョリティである。

ラカイン州でロヒンギャと肌を接して対立してきたのはラカインである。

ラカインは人口の約4%。少数民族としてはシャン(同9%)、カレン(同7%)に次ぐ。ミャンマー連邦共和国が公認した135の民族の一つである。(人口比はwikipediaによる)

「ちょっと待ってくれ。『公認された135の民族』って、一体ナニ?」

ここで既に、私の理解が及ばない話になっている。日本にも差別・分断や、マジョリティによるマイノリティ圧迫の問題は多々存在するが、そう簡単に比較類推できない予感がする。

繰り返しになるが、私の視野に入っただけでも、この問題の関係当事者は、ロヒンギャ、ラカイン、ミャンマーの三者である。お三方とも「自分たちには独自のアイデンティティがある」とおっしゃるが、ミャンマーにもバングラデシュにも足を踏み入れた事のない私には、それが分からない。

分からないなりに思う。国家、国民、民族と言う物は、誰かの解釈一つで、ある日、突然立ち現れたり、煙のように消失したりして良いものなのだろうか。

実はロヒンギャは、ミャンマー連邦共和国のいわば「非公認民族」である。

人口100万人とすると、人口比は約2%になるが、ファンクラブじゃあるまいし、民族集団に公認も非公認もないだろう。

もしも日本国が何らかの理由で4つか5つに分裂したら、私は日本人でなくなってしまうのか。本籍は山口県、育ったのは茨城県、就職してからは日本縦断トラック野郎・暴走一番星だった私は、一体どこに括られてしまうのだろう。

ああNationよ、オマエは何て憂鬱な言葉なんだ。

こんなにイヤな気持ちになったのは、ユーゴスラヴィア(そういう名前の国はもう無いが)紛争以来だ!

本書を読む限り、2017年8月に行われた、ラカインおよびミャンマーによる、ロヒンギャの民族浄化は、「見つかったら怒られるから、コソッと済ませてしまおう」と言った「うしろ暗いこと、恥ずかしいこと」と言った感じではなかったようだ。

民族浄化の準備は1年も前から周到に進められており、武器(ヘリコプター、重砲、戦車まで!)も戦闘員(正規兵、民兵、武装警察官の混成部隊)も十分すぎるほど調達した上で、白昼堂々実行した。

上空から衛星写真を撮られようがお構いなしである。最後はマスコミを総動員して正当化させた。以上の経緯を、私は本書で初めて知った。

インディン村事件のように、例外的に虐殺の証拠が明るみに出た場合は、下手人どもを渋々処罰はしたが、基本「悪い事をした」とは思っていないらしい。

軍人も政治家も一般の国民も含めてだが、「国際社会の非難や国際法違反がナンボのもんじゃい!」という雰囲気すら漂うのを、私はミャンマー連邦共和国のために悲しく思う。

実はロヒンギャ難民問題には、長い長い前史がある。詳しくは本書に当たって欲しいが、2017年8月の民族浄化は、十分、予測可能な事態だったとも言えるのである。

私見では、ロヒンギャに対して加えられた最もひどい暴力は、国際的な、そして国内的な無関心だと思う。

「ロヒンギャ憎し」と絶叫する狂信者や過激派よりも、「どうでもいい」「自分には関係ない」と思っていた大多数の国民の方が、ロヒンギャ追放への地ならしの「貢献度」は高かったとは言えまいか。

いじめっ子たちは、クラスの雰囲気や風向きを良く読んでいるものだ。いじめればクラス全体のヒンシュクを買いかねない相手には、決して手を出さないのである。

善良な市民の大多数が無関心だったからこそ、「ロヒンギャ問題の最終的解決」が、こんなにもスンナリと、まかり通ったのではなかろうか。

*********************************

どうも鬱陶しい話ばかりが続いた。このままサゲちゃ、ここまで読んでくれた方々に申し訳ない。せめて一陣の涼風のようなエピソードを引用して、この文章を締めくくりたいと思います。

(引用、はじめ)

ロヒンギャ難民は「虐げられた無力な人々」「女性はレイプされ、子供たちは心の傷を負っている」という切り口で伝えられることが多く、難民キャンプで空しく泣き暮らしているように思うかも知れないが、身近に触れ合った人々の印象は全く違う。とにもかくにも苛烈な弾圧を生き抜いて来た彼らは、強靭かつ忍耐力があり、信仰心が厚く勤勉で、昔の日本人にも通じる美徳を備えている。教育水準は概して低いが、規律と礼節をわきまえ、自分たちを取り巻く情勢を熟知している。私見ながら美少女が多く(成人女性は頻を覆って見えない、)男性はすっきり細身の男前で、年寄りは年寄りらしい威厳を保ち、子供たちは元気で明るく人懐っこい。

不衛生で劣悪な生活環境とはいえ、難民キャンプにも活気に満ちた日常がある。イスラムの祝祭に取って置きのドレスを娘たちに着せたり、親戚がテントに集まって婚礼を祝ったり、剽軽(ひょうきん)な掛け声に合わせて仲間と力仕事に励んだり、露店の売り手と客がやり合ったりする姿を見ていると、当たり前の話だが、ロヒンギャの人々が私たちと同じように、ささやかな喜びや楽しみを求めて日々を生きていることが分かる。 (本書、10ページ)

内容紹介

「時間が増えた! 」と大好評。神速で「8.2万部」を突破 !!

◎「仕事に集中できない…」という悩みは、時間の使い方で簡単に吹き飛びます!

◎人の4倍仕事をして、2倍遊ぶ――。まさに神がかっている時間術! !

◎本書の科学的ノウハウを知らないと、「膨大な時間」を失うことになります。

◎この1冊で、あなたの「自分の時間」を極限まで増やしましょう! !

精神科医として、「毎日の本の執筆」「メルマガやYouTube、Facebook、ブログの更新」「病院診療」

「月20冊以上の読書と書評」「月3回のオリジナルセミナー」など、

ハードな仕事をこなしながらも、「膨大な自由時間」で趣味や娯楽を楽しみ、人生を満喫する……。

「最高の人生」を手に入れた著者が明かす、「時間術」の完全決定版!

「私ほど多くの自由時間、趣味や娯楽の時間を確保し、人生を謳歌している人は滅多にいません。それも、毎日4人分以上の仕事をこなしながらなのです――」

1日の中で、普通の人の4倍以上の仕事をこなして、2倍以上の自由時間を確保する。

そんな「神・時間術」の秘密に迫ります!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「もっと時間を有効活用して、仕事で結果を出したい! 」

「仕事に追われてばかり。もっと自分のための勉強する時間がほしい! 」

「もっと家族と過ごしたり、たまにはのんびりする時間を持ちたい! 」

1日24時間は、全ての人間に平等に与えられています。

しかし現実には、能力の差、収入の差、仕事の結果などで大きな差が生まれています。

その理由は、何なのでしょう?

それは、「時間の使い方」の差です。

時間の使い方で、人生がすべて決まるのです。

「今の自分の人生を大きく変えることは無理だ」

「自分の将来は、たかが知れている」

そんなあなたの時間の使い方を、根底から見直してみませんか?

「時間」は、人生の「通貨」です。

時間を「どのように使うのか?」によって、ありとあらゆるものを手に入れることができます。

しかし、1日は24時間しかないので、「それをどのように使うのか」で勝負が決まります。

つまり、「時間術」を制するものが、人生を制し、仕事で成功し、幸せな家庭を築くことができます。

集中力を高め、仕事効率をアップし、自分の自由時間を作り出す。

その時間を自己投資のために使い、自己成長しながら、さらに時間を生み出していく。

本書では、あなたの人生が楽しくなる。そして「本当に実践してよかった」と思える方法をお伝えします。

内容(「BOOK」データベースより)

朝―集中力が高まる「脳のゴールデンタイム」をフル活用する。昼―「脳にいいリセット術」でダラダら仕事を脱する。夜―「正しい運動」がくたくた頭をシャキッとさせる。精神科医の「医学的メソッド」×アメリカ式の超効率的な「時短術」。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

樺沢/紫苑

精神科医、作家。1965年、札幌生まれ。札幌医科大学医学部卒。インターネット媒体を駆使し、累計40万人以上に、精神医学や心理学、脳科学の知識、情報をわかりやすく発信している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

良情報がまとまっており、また読みやすくお勧めの本。

起床後2-3時間が朝のゴールデンタイム。朝の脳内は整理された綺麗な机の上と同じ。朝のテレビ、メールチェックは勿体ない。

有酸素運動をすることでドーパミンが分泌され、集中力が高まるだけでなく記憶力、思考力、作業遂行能力もアップする。リフレッシュのための運動は1分でも可。日本は先進国で最下位の労働生産性。PC仕事をする場合は、40-50分に1回休憩を入れた方がいい。

雑念があったら先ずは書き出すこと(to doリスト/重要なものには★印)。スマホのアラートもオフにする。

寝る前に食事をすると成長ホルモン(疲労回復ホルモン)が分泌されない。空腹のときに出やすい。寝る前は記憶のゴールデンタイム。余計な情報を入れない。人間は寝る前に考えた人間になる。なので楽しかった出来事を一つ思い出そう。

他のビジネス書からかき集めてきた情報を自身の医者というブランドと専門用語で飾り立てただけの、最初から最後まで非常に内容の薄い本だと感じました。

まず自身が実践している時間の使い方を紹介した本のタイトルを自ら「神」と書いているのが凄いです。自身を神と捉えている点は本書内の自画自賛からも伝わってきます。いくつか抜粋すると…

・実は「15・45・90の法則」を世界で初めて提唱したのは私です

・私は締め切りを必ず守る著者として知られています

・(私が書くような)精緻に計算され、一字一句表現のバランスが要求されるレベルの高い文章は、午前中にしか書けないのです

別に否定もしませんが、正直飲み屋で自慢して欲しい内容だと思いました。この著者である樺沢紫苑氏、調べてみたら確かにSNS上のフォロワー数がとてつもなく多くて驚きました。それにより自身を神と捉えてしまったのでしょうか。(フォロワー数に対してイイネの数が少ないのが気になりますが…)

内容については、時間術のノウハウ的な本(時間に関するテクニックは確かに網羅されている)としては楽しめるのですが、何故か最後までアメリカンコーヒーのように薄かったです。理由の一つとして、著者の生活感や苦労的なものを最初から最後まで感じることが出来なかったからだと感じています。(理想論にしか見えない。子育て、家事、介護の話などが一切出てこなかったのも気になりました)

そして最後の「おわり」にて、この「神」時間術を日本中に展開し、「日本人の自殺・鬱病」が無くしていくことが本書の真の目的、とありましたが、こじつけにしか思えず、更に内容が薄くなったと感じました。構想に10年、製作に2年かかったと記載ありましたが、本気で自殺・うつ病を減らすことを精神科医としてのミッションとしているのなら、もっと本気で人と向き合ったような本を書くべきなのでは…。精神科医として愚直に患者さんに向き合い続けた結果が本書だというのなら、そういう風にまとめた方が説得力があると思うのですが…。

とにかく、あくまで個人的にですが、本書のタイトルが鬱で悩む人に届き、本書の構成が自殺・鬱病の解決に繋がるとは思えませんでした。(むしろ、本書のような自己啓発・生産性向上の圧迫概念自体が現代人を苦しめているようにさえ思えます)

時間に関する多方面の情報を包括的にまとめてくださっているので、★2個にさせて頂きます。しかし他著を読んでないので断言できませんが、この内容でこれだけの信者(と評価)を集められるのは、凄いと思いました…。そのノウハウを本にするべきでは?

本の題名は「神・時間術」です。

でも、この本は、普通の人がより幸せな時間をすごすためにどうすれば良いかが書かれています。

そして、日本人の生活の在り方や生き方を見直すために参考になることが適度にまとめられて書かれています。

緩急のメリハリの利いた時間の使い方、デスクワークのみでなく運動を取り入れた生活の在り方など

人生を豊かにすごす方法を書いてあるので、単に仕事の効率を上げたい人にはお勧めしません。

内容を一行にまとめると

「朝の数時間は夜に比べて脳がよく動いて効率が数倍良いよ。適度な運動や仮眠をすると回復するよ。」

私がお勧めできない点は、

1. 内容が繰り返しすぎる。

2. 科学的根拠薄いし、根拠もその辺のブログに書いてあるような薄っぺらなもの。

独自調査や、自らの論文を引用して根拠を示すような感じではない。

その上で「これを言い始めたのは私だ」などという自己主張はしっかり。

3. したがって医師が書いている、という長所は生かされていない。

4. 伝えたい内容よりも多いと思われる薄っぺらなエピソードが、ことごとく共感できないし、文字数増やしたい出来の悪い卒論のよう。

以上から、もしこの本を読むならば、もっとも脳の効率が悪いとされる夜中が最適だと言えます。

睡眠時間の大切さや

脳のゴールデンタイムの時間

疲れをリセットする方法を知ることが出来ました

まず睡眠時間は7時間から8時間くらいがいいと書いてあります

6時間睡眠の人と比べて集中力や作業効率が上がらそうです【うろ覚え】

次に脳のゴールデンタイムが起床後2〜3時間と書いてありこの時間に集中力が居る作業などをするのがいいそうです

この時間に作業をする事によって違う午後の作業より二、三倍進み具合が違って結果4時間くらい差がでるらいしい

あともう1つのゴールデンタイムが就寝15分前

この15分は記憶の定着にやくだつそうなので

読書や覚えたい事についやするといいみたいです

しかし寝る前に無駄な情報をスマホやテレビで見たりネガティブな感情で過ごすとそれを記憶してしまうそうなので寝る15分前は価値ある時間にしましょう

続いて脳の疲れのリセットに関してですが

疲れたら軽く運動するのがいいみたいです

あと一番いいのが眠る事です

20-〜30分寝るのが効率のいい仮眠だそうです

それ以上寝ると返って脳に良くないみたいです

2019年11月25日 東京新聞

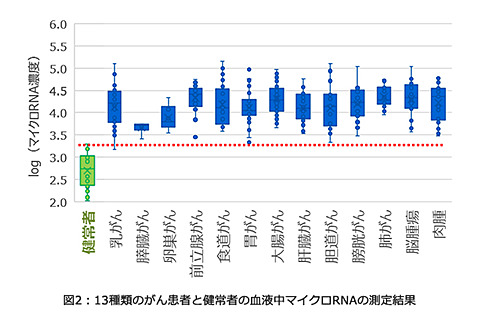

東芝は25日、1滴の血液から13種類のがんいずれかの有無を99%の精度で検出できる技術を開発し、2020年から実証試験を始めると発表した。東京医科大や国立がん研究センターとの共同研究に基づく成果で、数年以内の実用化を目指す。

血液中に分泌される「マイクロRNA」と呼ばれる分子の種類や濃度を検査し、乳がんや膵臓がん、食道がん、胃がん、大腸がんなど13種のがんについて、ごく初期の段階でも発見できる。実用化すれば、生存率が高まることが期待される。

東芝はRNAを短時間で簡便に検出できるチップや小型機器の開発に成功した。2時間以内に結果が判明するという。

佐藤 岳大

2019年11月25日

株式会社東芝は、血液中のマイクロRNAを用いた簡便かつ高精度ながん検出技術を開発したと発表した。

マイクロRNAは、遺伝子やタンパク質を制御している20塩基程度の短い核酸分子。血液中にも安定して存在しており、血液中のマイクロRNAの種類と量を調べることで、肺がんや乳がんなどさまざまながんを早期に発見できる可能性があるとして、新たながん診断のマーカーとして期待されていた。

東芝では、東京医科大学と国立研究開発法人 国立がん研究センター研究所との共同研究で、独自の電気化学的マイクロRNA検出技術を活用し、すい臓がん、乳がんなど13種類のがん患者と健常者を、2時間以内に99%の精度で網羅的に識別できることを研究開発レベルで確認したとする。

判別されたなかにはステージ0の検体も含まれており、東芝では、今回の成果は13種類のいずれかのがん罹患を簡便・高精度に検出するスクリーニング検査に適応可能であるとするほか、独自のマイクロRNAチップと専用の小型検査装置を用いることで、検査時間を2時間以内に短縮して即日検査への適応も可能になるとしている。

東芝グループは「東芝Nextプラン」において、超早期発見と個別化治療を特徴とした精密医療を中核として、医療事業への本格的な再参入を表明しており、今回開発したマイクロRNA検出技術を用いることで、高精度でのがんの早期発見が期待され、早期の治療が可能になり患者の生存率とQoL(Quality of Life)向上に貢献できるとしている。

技術の詳細は12月3~8日に福岡で開催される「第42回日本分子生物学会年会」にて発表される予定。

東芝は25日、1滴の血液から13種類のがんいずれかの有無を99%の精度で検出できる技術を開発し、2020年から実証試験を始めると発表した。東京医科大や国立がん研究センターとの共同研究に基づく成果で、数年以内の実用化を目指す。

血液中に分泌される「マイクロRNA」と呼ばれる分子の種類や濃度を検査し、乳がんや膵臓がん、食道がん、胃がん、大腸がんなど13種のがんについて、ごく初期の段階でも発見できる。実用化すれば、生存率が高まることが期待される。

東芝はRNAを短時間で簡便に検出できるチップや小型機器の開発に成功した。2時間以内に結果が判明するという。

|

東芝が開発した13種のがんを99%検出できる検査機器(同社提供) |

|

これまで普通の生活を送っていたのに、突然、多額の現金や価値の高い不動産などを相続したことで、暮らしが一変してしまう人にお会いすることがときどきあります。相続だけではなく、贈与のケースもありますし、多額の生命保険金が入った人、はたまた何千万円以上といった高額宝くじに当たった人もいらっしゃいました。

「相続したものは使えばなくなるから、将来に備えよう」などと考えて行動できる堅実な人ももちろんいらっしゃいます。ですが、例えば不動産を相続して、毎月家賃収入などを得られるようになった人は、毎月の収入が増えたことにより、支出が多くなりすぎる傾向があります。

そして、給料と家賃収入の両方を毎月得られるのが当たり前になり、それを使い切るような生活になって、そんな生活の仕方に慣れきったときに、家賃収入が途絶え、暮らしが立ち行かなくなる……。そんなケースも実は少なくありません。

もちろん、そういったイレギュラーな収入には手を付けずに生活しようと決めて、しっかりと貯めている人もいますが、家計相談に来られる人の中では少数派です。

膨らんでしまった支出を改善するためには、当たり前ですが、生活費のダウンサイジングをし、働いて得た収入の範囲で暮らして、貯蓄体質に変わらなければなりません。ただ、最初からきちんと収支の計画を立てて蓄えておけば、困ることなく将来のためにお金を回せただろうに、と残念に思ってしまいます。

● 父親から賃貸用不動産を相続 家賃収入を得て「ちょっとぜいたく」な生活に

先日、家計相談にいらっしゃった会社員のJさん(43)も、相続をきっかけにお金の使い方が変わってしまった一人です。長く闘病していた父親が亡くなり、2軒の賃貸用の不動産を相続しました。母親は既に他界しており、一人っ子であったため、全てJさんが相続しました。

相続は大変ありがたいものでしたが、実はJさん自身、数年前に住宅を購入し、住宅ローンを返済中です。ですから、この相続した不動産は売却したほうがよいのではないか、それとも今支払い中のマイホームを手放し、相続した物件に住むほうがよいのかなど迷いました。結論が出ないままでいましたが、相続関係の手続きが終わり、相続税の支払いも終わると、家賃という臨時収入が増え、暮らしが意外と楽になったと感じるようになりました。

Jさんにはパート勤務の妻(44)と、長男(中2)、長女(小6)がいます。会社からの手取り収入は34万円ほどでしたから、住宅ローンの返済などをしていると、欲しいものをなかなか家族に買ってあげられず、我慢させることも多かったと感じていました。

ですが、家賃として毎月20万円強の収入を得るようになると、「少しくらいいいか」「今までさんざん我慢させたんだから」と子どもたちが欲しがっていたゲーム機や洋服、電子ピアノなど、妻にもバッグやアクセサリーを買ってあげるようになりました。

さらに外食が増え、身に着けるものも今までよりちょっといいものになり、すっかりお金を使う生活に慣れてしまいました。「ちょっとぜいたく」が当たり前になってしまったのです。

● 入居者の退去で家賃収入半減! ぜいたくに慣れたら元に戻すのは大変

翌年の春、入居者のうち1世帯が転勤のため退去することになりました。すぐに次の入居者を探しましたが、なかなか決まりません。このことで、月の家賃収入は約10万円減り、毎月のやりくりはすっかり赤字となりました。

そんな中、Jさんが住んでいる家、賃貸用の物件2軒分の固定資産税の請求書が届きました。4期に分けて支払うとはいえ、まず第1回の納入期限は月内となっています。1期分の納付額は3軒分を合わせて25万円ほどですが、どんどんお金を使う癖がついてきていたJさんは、減収に加え、貯蓄を取り崩して日々の生活費に充てていたため、どのように固定資産税を支払っていけばいいのか、わからなくなってしまいました。

こうした状況の中、家計相談で私のもとへ来られたわけですが、できることは限られています。生活費を圧縮するという当たり前のことだけです。そしてそのためには、ちょっとしたぜいたくに慣れてしまった金銭感覚を変えることが必要です。さらに、先々支払わなくてはいけないお金について見据えることも大切でしょう。

今までは家賃収入があることで家計が回っていたわけですから、もしかすると最初は我慢が大きかったり、つらいと感じたりするかもしれません。ただ、以前、家賃収入がないときも、何とか黒字を維持できたのですから、不可能ではないはずです。まずは、本当に必要な支出かそうではないか、メリハリをつけながら、以前の家計の状態に近づけるよう改善していくことが望ましいでしょう。

人は、思いがけず収入が増えると「大切にとっておこう」と思っていたとしても多少の気のゆるみができ、知らず知らずのうちに羽目を外してしまいがちです。それがすべて悪いわけではありませんが、Jさんのように羽目を外しすぎると、慣れてしまった後に元に戻すことが非常に大変になります。

相続はありがたいものですが、それに頼った生活をしてしまうと、その後の暮らし方に大きな影響を与えます。臨時収入が定期的に増えるのであれば、それに関する経費について、またはその安定はずっと続くものかを考慮して、支出をコントロールしていきたいものですね。

(家計再生コンサルタント 横山光昭)

12/2(月) 文春オンライン

「マクドナルドから約7億円を横領した男は、長年勤めていた三井物産の同僚も食い物にしていたのです」(三井物産関係者)

【写真】この記事の写真を見る

勤務先の日本マクドナルドから3000万円を着服したとして、警視庁は10月24日、財務税務IR部統括マネージャーの西町崇容疑者(38)を業務上横領容疑で逮捕した。社会部記者の話。

「預金口座の管理などを担当していた西町は今年1月から9月にかけて約50回、会社の当座預金口座から小切手を振り出して銀行で換金。逮捕分を含め約7億円を横領したとみられる。銀行閉店時間に小切手を作っていたことを同僚に怪しまれて発覚。『FX投資に使った』と供述しています」

福岡出身の西町は名門・福岡高校を卒業後、一橋大学経済学部に進学。陸上部の短距離で活躍し、200mの一橋大レコード保持者だ。

「就職活動では三井物産に内定するも、単位が足りずに留年。しかし翌年も内定を勝ち取ったツワモノです。新入社員時から高そうなネックレスをつけて社内を闊歩していました」(元同僚)

研修後は財務畑を歩み、20代後半に総合資金部の為替証券市場室に配属。そこから“転落”が始まった。

西町と深い関わりのあった三井物産社員A氏が語る。

「西町は常時、ドルでテンミリオン(現在の換算で約11億円)を実務裁量で動かしていた。市場の動きを瞬時に判断する必要があるため、トイレにも迂闊に行けないようなストレスの中、次第に相場にのめり込み、FXにハマり出しました」

2017年頃、シンガポールに赴任した西町からA氏のもとにSOSが。

「『マンションの売却で多額の税金が掛かる。海外にいて定期預金口座を解約できないから金を貸してほしい』と。海外赴任手当も含めれば彼の年収は2000万円超。定期預金口座に2400万円の入金がある画像を見せられたので信じ、500万円以上貸したのです」

西町は複数の同僚や親族などから約2億円を集めたが、ほぼFXで溶かしてしまったという。17年中に三井物産を退社し、18年1月には自己破産を申請。

「FXが負債の理由だったため、『射幸行為』とみなされ免責が裁判所に認められなかった。両親から勘当され、奥さんとも離婚。それでも昨年7月、マクドナルドに転職が決まり、月に1万円ずつ返済を続けてくれていた。今年1月には『まとまった返済ができそうだ』と連絡が来たので期待していたけど、連絡がパッタリ途絶えて……」(同前)

三井物産は「特定個人に関する情報開示は控えます」と回答した。

A氏は現在、西町に対して民事訴訟を検討している。

「週刊文春」編集部/週刊文春 2019年12月5日号

12/2(月) NEWS ポストセブン

今年は大阪サミット、ラグビーW杯、新天皇即位の礼とビッグイベントが相次ぎ、来年はいよいよ東京五輪を迎える。全国の警察にとって緊張を解く暇のない厳戒態勢が続くことになるが、そんななか、前代未聞の“不祥事”が愛知県警で勃発していた。

【写真】採用ポスターに起用されたA巡査長

濃紺の制服に身を包み、名古屋城をバックに笑顔で写る沢尻エリカ似の美女。その脇には、「警察官募集」の大きな文字け─。同県警の採用ポスターのモデルに起用されたこの女性警官をめぐって、組織が揺れている。愛知県警関係者が語る。

「名古屋市に隣接するベッドタウン、東海市の所轄署に勤務する30代前半の巡査長A氏。彼女が県警本部の少し年上の警部補B氏とダブル不倫の末、双方が告訴し合う泥沼の騒動に発展しているんです」

この県警関係者によれば、2人の出会いは昨年3月、県警内の捜査研修だった。

「2人はここで親しくなり、いつしか男女の関係になってしまった。A巡査長は採用ポスターにも起用されるくらい、県警の中でも美人で有名。夫も名古屋市内にある別の所轄に勤める警察官という同業夫婦です。一方のB警部補は幹部候補生のエリート。お互い既婚者ですが、止められなかったのでしょう」(前出・県警関係者)

2人の不倫関係は約10か月続いたが、今年1月、B警部補が別れ話を切り出したことで、事態は急展開を迎える。

「妻子のことを考えるとこれ以上関係を続けられない」

B警部補がそう告げると、A巡査長は別れるなら夫や職場にバラすと言い出したという。

「自身の不貞行為を夫や職場に明かすのは、自爆テロのようなものですが、A巡査長は本当に報告してしまった。夫は激怒し、妻の顔面を殴打し、A巡査長は右耳の鼓膜を破る全治6か月の大怪我を負った。A巡査長はその件で勤め先の上長に報告し、夫は書類送検されました。ただ、“夫婦ゲンカの延長”ということで、不起訴処分になった」(同前)

こうして2人の不貞は県警内に知られるところとなり、それぞれ県警監察官らによる事情聴取が行なわれた。「警察の中の警察」と呼ばれ、組織内の不祥事を調査・処分する監察官を前に、双方が不貞行為を告白。のみならず、A巡査長は不倫の“証拠”まで提出したという。

「2人のベッド写真です。さらには旅行先での混浴写真まで出したとか。自身の裸も写っているわけで、それを組織の上層部に見せるというのは、よほどB警部補に恨みを覚えていたのでしょう」(同前)

聴取の結果、2人には「所属長訓戒」の処分が下された。業務と関係ないプライベートな事案ということで降格等はなく、“穏便な処分”となったかに見えた。だが、話はさらにこじれていった。

◆2人とも刑事被告人に

2019年2月、「A巡査長から脅迫を受けた」として、B警部補が県警に被害届を提出したのだ。

「別れるならすべてバラす、といった言葉が脅迫に当たるという言い分です」(事情を知る別の県警関係者)

A巡査長は名古屋地検に書類送検されたが、不起訴に。さらに8月、B警部補は自身の処分をめぐって、県警を管轄する愛知県に対して国家賠償請求を起こす。訴状には、

〈監察官らが行った不適切異性交際の事実認定は、その調査方法において、社会通念上の相当な限度をはるかに超え、違法行為により収集された違法証拠、自白の強要に基づくものである〉

と、県警の“不当取り調べ”を訴える主張が子細に綴られていた。

訴状によれば、聴取・処分を担当した監察官はA巡査長と個人的に親しい関係にあり、脅迫の嫌疑を不問として処分を下したことは不公平であると主張。また、聴取に際して監察官から〈違法行為があった〉として、次のように訴えている。

〈「必要とあらば君の奧さんから聴取する可能性もある(中略)」等と合理的に聴取の必要性を欠く原告の妻等を指して、原告のプライバシーを侵害し、社会的名誉を毀損する旨の脅迫行為をした〉

〈A巡査長の携帯から抽出した原告とA巡査長の私事性的画像等の複数枚を原告に提示し、侮辱、挑発的な聴取をし、原告のプライバシーを著しく侵害した〉

A巡査長ばかりでなく、県警まで相手に法廷闘争に打って出たわけだが、何とこの2か月後にB警部補も被告になる。10月、A巡査長の夫がB警部補の不貞行為に対する損害賠償請求を起こしたのだ。この民事裁判でB警部補に請求された賠償額は440万円。こうして警察官同士のダブル不倫は、刑事、民事の訴状が飛び交う泥沼に陥ったのである。

本誌は仕事帰りのB警部補を直撃した。「何も話せません」と困惑するB警部補だが、裁判記録を確認していることを告げると、観念したように話し始めた。

「不倫は私の不徳の致すところです。しかし処分は納得できない。はたからは両成敗に見えるかもしれませんが、現実は違う。警察組織では、不倫の発覚は昇格の永久停止を意味します。とりわけ男性に厳しく、来春にも私は交番勤務に左遷される見込みです。一方で彼女は異動もなく、脅迫行為も問題にされていない。

2人で旅館に宿泊した際、偽名で泊まったことが旅館業法違反に当たるとして、彼女に告訴されました。私も同罪で訴え返し、共に送検されて不起訴になりましたが、私の処分にのみこの件が理由の一つとされている。

なにより私が納得できないのは、監察官がA巡査長への個人的な私情を優先していることです。私がA巡査長と関係があったとき、彼女はよく監察官からのLINEを見せてくれました。1対1で飲みに誘う文面も多数含まれていた。今回の聴取や処分は、こうした2人の関係が影響したとしか思えません」

A巡査長にも話を聞いたが、何を聞いても無言を貫き通し、去って行った。

一連の騒動や、B警部補の主張する「不公平な処分」について愛知県警に質すと、こう回答した。

「係争中につき、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、ご指摘されたような(処分が不公平という)事実はありません」(広報課)

組織の秩序なく社会の秩序が守れるか。

| Q2 | がんの患者でも、肺炎球菌ワクチン接種を受けることができますか? |

| Q3 | がんの治療中に肺炎球菌ワクチン接種は勧められますか? |

| Q4 | 免疫機能が低下する治療は何ですか? |

| Q5 | 肺炎球菌ワクチン接種はどのタイミングですればよいですか? |

ワクチンの予防効果は、時間の経過とともに低下していきます。そのため特に感染リスクの高い、血液やリンパのがんの方、脾臓を摘出した方はワクチンの再接種が勧められています。

| Q6 | 肺炎球菌ワクチンの接種に保険適用や公費補助はありますか? |

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(商品名:ニューモバックスNP)は、平成26年10月から高齢者の方を対象とする定期接種にもなっています。

●平成27年度から平成30年度までの定期接種の対象となる方

- その年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

- 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害がある方

- 60歳から65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方

| Q7 | 肺炎球菌ワクチンの副反応は大丈夫ですか? |

| Q8 | ワクチン以外に肺炎球菌感染症予防として大切なことは何ですか? |

肺炎球菌には90種類以上の型(莢膜血清型と呼ばれます)があります。

内容紹介

安心・安全の放棄に突き進む――なぜ日本だけが世界と逆走するのか?

(目次 主なもの)

第一章 「国民を二度と飢えさせない」――先人の思いが詰まった法律はなぜ廃止されたのか

古代から受け継がれてきたお米

茨城の米は福井では育たない

寝耳に水の種子法廃止

第二章 海外企業に明け渡された日本の農業

規制改革の旗振り役が主導、審議会もパブコメもなかった

「農水省に葬式を出す」

一代限りの品種に席巻される

ゲリラ豪雨の不作も農家が賠償―一方的な契約書

農家を大企業に隷属させる

第三章 自分の畑で採れた種を使ってはいけない

巨額の損害賠償を求められたカナダ農家

モンサント法案

本丸は自家採種の禁止

拡大する例外、違反したら共謀罪で逮捕も

なぜか英語で記された農水省発表のリスト

第四章 市場を狙う遺伝子組み換えの米、そしてゲノム編集米

市場投入を待つ遺伝子組み換え米

テクノロジーがつまった大豆

殺虫力を持つトウモロコシ

スーパー雑草、スーパー昆虫の誕生

ゲノム編集を規制する外国、フリーな日本

第五章 世界を変えたモンサント裁判

司法がつきつけた320億円の賠償命令

機密文書で明らかになる数々の不正

1万3000件の裁判

第六章 世界で加速する有機栽培

アメリカのスーパーでのカルチャーショック

一人の主婦の思いが全米に広がった

ロシア、中国でも遺伝子組み換え食品を制限

給食もオーガニックの韓国

第七章 逆走する日本の食

最大400倍に緩和された残留農薬の基準

ネオニコチノイドへの懸念

「農産物はアメリカに譲渡するしかない」

食料がミサイルと同じである理由

第八章 日本の食は地方から守る

種子法に代わる条例を

地方条例の持つ強い権限

国会では種子法の復活法案が審議

地方からのうねり、止めようがない

私たちには権利がある

内容(「BOOK」データベースより)

私たちの暮らしや健康の礎である食の安心安全が脅かされている。日本の農業政策を見続けてきた著者が、種子法廃止の裏側にある政府、巨大企業の思惑を暴く。さらに、政権のやり方に黙っていられない、と立ち上がった地方のうねりも紹介する。

著者について

●山田 正彦:1942年、長崎県生まれ。弁護士。早稲田大学法学部卒。司法試験に合格後、故郷で牧場を開く。オイルショックにより牧場経営を終え、弁護士に専念。その後、衆議院議員に立候補し、4度目で当選。2010年6月、農林水産大臣に就任。2012年、民主党を離党し、反TPP・脱原発・消費増税凍結を公約に日本未来の党を結党。現在は、弁護士の業務に加え、TPPや種子法廃止の問題点を明らかにすべく現地調査を行い、また各地で講演を行っている。著書に『タネはどうなる』『アメリカも批准できないTPP協定の内容は、こうだった!』など。

私は一消費者として、それなりに食の安全には関心を持っているのだが、私はそもそも本書で筆者が提起している諸問題の存在自体を知らなかったので、それらの諸問題を詳しく解説した本書を読んで、事の重大性を初めて認識させられた。

筆者によると、種子法で種子の供給を国の義務として予算措置が取られていたので、稲作農家の9割は、手間・時間・お金のかかる種子の自家採種は行っておらず、都道府県の農業試験場で品種改良された286銘柄の種子を安価かつ安定的に購入できていたのだそうだ。筆者は、2018年4月をもって廃止された種子法に代わる新たな法律として閣議決定された「農業競争力強化支援法」の本当の狙いのひとつは多すぎると位置づけた米の品種を数種類に集約させることにあり、これまで税金で品種改良されてきた種子の知見を海外企業を含めた民間企業に渡すことも謳われているとし、その行き着く先として、多国籍アグリ企業などの農薬や化学肥料とセット販売される数種類の高価なF1品種(一代限り)の種子に席巻される大企業隷属の未来が見えてくるとしている。

また筆者は、2018年5月に農水省が、種苗の自家採種に対する方針を原則容認から原則禁止に180度転換させる方向で種苗法の改正を含めた検討に入ったことについて、農水省の「伝統的な固定種は従来通り自家採種は容認で、新しい品種や新たに登録された品種だけが禁止になる」との説明への「固定種と新しい品種をどのように区別するのか。遺伝子解析で判別するのか」という質問に対して、「人的能力によって判断するしかない」との回答しかなかったが、農水省の数人の役人で到底できるとは思えないとし、新規の育種登録を次々にした巨大アグリ企業が野菜農家などに育種権の侵害として数億円の賠償金を求める事態を恐れているとしている。

遺伝子組み換え作物について筆者は、人間や動物の健康に与える悪影響についての海外の声明、記事、論文や、それとセットで販売されている除草剤ラウンドアップが効かないスーパー雑草、スーパー昆虫の誕生などの環境汚染、風で飛ばされた種子による遺伝子組み換え作物の自然界での自己増殖や在来種との自然交雑の問題などを紹介した後に、日本は世界で有数の遺伝子組み換え作物の輸入消費国だが、遺伝子組み換えの表示が義務づけられているのは安全性審査をクリアした320種類のうちわずか33種類しかないうえに表示制度に抜け穴があるので、私たちは遺伝子組み換え作物が含まれているとは知らないまま日常生活のなかで摂取しており、表示基準を定めた内閣府令の改正により、2023年からは「遺伝子組換えでない」と表示することも事実上不可能になったとしている。

ゲノム編集作物については、EUは司法裁判所が「ゲノム編集は遺伝子組換えと変わらない」と判断しているなどと紹介したうえで、日本は、安全であるとして一部を除いて安全審査や表示義務も設けず、厚労省へ届け出るだけで市場への流通を認める方針を固め、2019年9月から流通し始めるのが、アメリカで栽培され、アメリカでは消費者にソッポを向かれているという高オレイン酸大豆ではなかろうかとし、「遺伝子の一部の切り取りは、標的外の遺伝子まで切り取ってしまうので、安全性が問題視されている」「一つの遺伝子がどのような機能を持っているかはいまだ解明できていない」「遺伝子を切り取って安全なのか、まだだれにもわからない」などと危惧している。

さらに筆者は、除草剤ラウンドアップの主成分で、動植物に極めて大きな影響を与えるとして長く忌み嫌われる対象となってきたグリホサートによってがんを発病したとするアメリカの裁判の過程で、被告の多国籍アグリ企業モンサントの機密文書によって数々の隠蔽・不正工作が明らかにされて巨額の損害賠償金の支払いを命じる判決が確定し、その後も訴訟は1万3000件を超えているとし、多くの国がグリホサートを禁止しているか、数年のうちに禁止する動きを見せているのと対照的に野放し状態となっているのが日本であり、小中学校の校庭、公園などの公共施設、家庭用の菜園や個人の庭で、危険性に対して何の疑いもなく使われているだけでなく、2017年12月、厚労省はグリホサートの残留基準を6倍~400倍に緩和したとしている。

最後に筆者は、日本の食の安全がこのままでいいはずはないとし、筆者らの「日本の種子を守る会」の地方行脚などの結果、種子法に代わる種子条例が2019年度中に少なくとも20の道県で制定される見通しとなっていることを紹介したうえで、種苗法改正にも地方の条例で対抗することが極めて重要であり、政府が世界とは正反対の方向に加速していっても地方から変えることができ、それぞれの地域から自分たちの生活を自分たちの手で守ることができるとまとめている。

種子法の問題は堤未果の著作で知っていたが、山田正彦のこの本では道県レベルで種子条例を作り、固有種などの権利を保存しようとしていることを初めて知った。こうした地方の動きはほとんど報道されず、取り上げられてこなかった。農薬、遺伝子組み換え、ゲノム編集に関心はあっても情報を集めることは難しい。その意味でこの本はわが国の農業を巡る現在の問題をわかりやすく描き出してくれている。まさに警世の書でありぜひ多くの方に読んで頂きたい一冊である。

私たちの食卓は世界のゴミ箱じゃない!と切実に思います。大企業の利益優先で政府が動くのを止めることはできないのでしょうか?

去る10月1日(2019年)から、日本でもゲノム編集によって作られた農業生産物や水産養殖品が、解禁されたそうだ。9月末放送のNHK番組「クローズアップ現代」をたまたま視て、始めて知った。最近のNHKにしては、圧力に屈せず、見事に問題点を摘出していた。推進派の政府諮問機関の委員(大学教授)と慎重派の消費者団体の代表の意見を交互に紹介し、取材映像で裏付けを示すと言う内容だった。

そこで、もう少し詳しく知りたいと思って探したところ見つかったのが本書だ。

本書の論点と重なるので番組の要点を紹介しておこう。

推進派の主張は、遺伝子組み換えは、異種生物の遺伝子を組み込むことによって、新たな品種を作るので、製品のDNA鑑定をすれば判別は可能だが、ゲノム編集はその生物の遺伝子の一部を切り取るだけだからDNA鑑定しても判別不可能。だから、食品表示の義務付けは意味がない。年月をかけて交配や選択を繰り返して来た従来の品種改良を効率的に行うだけのこと。ガンマ線による放射線突然変異の誘発法によって生まれたゴールド20世紀が既に市場に出ているが、ゲノム編集はこのプロセスを放射線抜きでやるだけなので安心して良い=安全性審査は不要と言う主旨だった。

だが番組では、遺伝子切断による不測の被害も、理論上はあり得ること。EUは安全審査を義務付けているのに、米国と日本では、事実上野放しになっていること。米国では、消費者団体が自主的に、生産・流通履歴の記録による表示制度を作る動きが拡がっており、それに応える流通業者が出ていることも示されていた。

本書でも、再三指摘されていることだが、遺伝子組み換えやゲノム編集による種子ビジネス、それらと組み合わされた農薬ビジネス(除草剤耐性作物)などの報道は、極めて稀である。NHKにしても夜10時からの番組で、ゲノム編集解禁直前でやっと放送しただけだ。新聞でも本格的な解説記事を見たことがない。原発並みか、それ以上に深い闇があると言うことだろう。

なお本書は、DNAや分子生物学の知識が殆どなくとも理解できるように書かれており、利潤の極大化と言う剥き出しの企業の論理とは相容れない農業と言う産業の特性を知る手掛かりにもなる一冊だと思う。

もっと売れなきゃいけない本です。

日本でモンサントの裁判とか聞いてもピントこない人が大多数と思う。

それだけ報道の偏りがあって、一人一人にとってとても大事な食料の問題に気づかない環境におかれているんだなと改めて思った。食べるもので身体はつくられる。食に対する意識をもっと高めて、日本と逆に食料の安全を求める方向に法制度を整えていく他の国の状況をもっと知っていきたい。

私も含め周りは皆アレルギー、癌も多く、精神疾患に自殺者も多い。何故こんな風になってしまったのか?身体と心をつくる食事を変えてみた。体調はとても良い。

昔は野菜に虫がいるのなら農薬がかかっていても良いと思っていた。

そんな私の思考態度が、蜜蜂や地球の生態系を壊し、そしてこれからの子ども達へアレルギーや癌や辛い心や色々と与えてしまう事になってしまったのかなと、とても反省しています。

良い物を作っている県や企業から買うという行動で他国の様に賢い人になっていきたいと思いました。有難うございます。

世界と逆行する日本。

なぜ?という思い。命に関わる分野をたたき売りするような法案可決の速さ、本質を突かない報道。

著書の中で日本の自然農法を学んだ方がイタリアで受け継がれ実践されている話は光明だと思う。

読めば読む程、日本の闇深さに思考停止するが、元来の日本の気質を思い起こす事が重要だ。

報道に頼らず、この事を知ってもらうこと、日本の命が危ないことを皆さんに知ってもらいたい。

食が危ない。本当に20、30年前の物とは、見た目は同じなのに、ちがったものを私たちは、たべている。

無頓着な人が、減ってほしい。

入院して、絶食のあとに、食べたおかゆが、身体に浸透していくのを覚えている。

たべもの、って、すごいな、と改めて思う。

からだの、細胞に、すごく影響を、あたえているって。、だから、この本を推薦したい。いま、大変な事態、読む必要な本です。

八百万の神はもとは一つだった!? 天皇家統治のために創り上げられた記紀神話を、民俗のオリジナルな原神話に解体する画期的な一書。解説 金沢英之

内容(「BOOK」データベースより)

古代日本においては、統治の正統性を確立するために、征服した部族が、征服された側の神話を、自らの神話に取り込んだ。そうして出来上がったのが天皇家の神話、記紀神話である。

記紀神話の成立にあたっては、天皇家に征服された伊勢の豪族、度会氏、宇治土公氏がすすんで協力した。その結果、伊勢地方の太陽神であったアマテラスが万世一系の祖先神となる。しかしなぜ単なる一地方神が皇祖神に選ばれたのか?

それはアマテラスが、日本人にとって最も当たり前で受け入れやすいタイプの神だったからだ。国家統治のために創り上げられた神話を元の地方神話に解体し、日本の神の原初の姿を取り出して見せた、画期的な研究。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

筑紫/申真

1920‐73年。在野の民俗学者、歴史学者、神話学者として活躍した。

國學院大學卒業後、第59代沼田国造として広島・沼田神社の神職を務めながら、中学校で教鞭をとった。敗戦後は三重県の中学・高校を転任し、伊勢をフィールドに民俗調査に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)