「公明党結党50年」に寄せて/劇作家/山崎正和 (2014年11月11日 公明新聞より)

山崎正和さん(ネット検索にて1)

今月17日、公明党は結党50年の節目を刻む。折しも時代は半世紀前の“あの頃”に似て、多くの難問難題を前途に抱える。内には高齢化、人口減少、格差拡大等々、外には日中・日韓、北朝鮮、さらには地球環境問題や資源問題と。“来し方50年”にも増しての奮戦の連続となろう“次の50年”。再びの船出を期す公明党に期待されるものは何か。劇作家の山崎正和氏に聞く。=編集委員 峠淳次

『“来し方”への評価/時代貫く中道の思考と実践』

半世紀前、世界は東西冷戦構造の只中にあり、日本の政治も55年体制下、硬直したイデオロギー対立を余儀なくされていた。そうした不毛の保革対立の中、左右どちらにも偏しない中道主義を掲げて登場したのが公明党だった。

いらい50年。政治倫理に関しては清潔に徹し、福祉、文化、平和に力を入れてきたその歩みを私は高く評価している。その政治姿勢は今後も変える必要などなく、引き続き、中道の旗の下、政治の王道を歩んでほしいと願っている。

冷戦が終わって20年余、世界は「イデオロギーなき時代」となり、わが国においても政策の根本的な対立は消滅したと見なされている。

だが、中道の有効性はいささかも減じていないというのが私の見方だ。ものごとには常に二元性があり、何ごとであれラディカリズム(急進主義)の危険が付きまとうからである。

ある種の問題の分かれ道はどこにあるのか、対立点はどこにあるのか。そこを見極め、バランスある着地点を見出していく中道の行き方は、むしろイデオロギーなき時代にこそ欠かせない。

たとえば、格差問題。一方には、格差をゼロにしろという極端な意見がある。これは競争をゼロにしろということだが、しかし、「競争なき社会」とは、裏を返せば「停滞した社会」にならざるを得ない。かと言って、過度の競争社会が格差を拡大し、行きすぎた不平等社会を生むのも事実だ。

競争の程度や方法について、中道に立つ思考が求められるゆえんである。

記憶に新しいところでは、先般の安全保障法制整備に関する閣議決定がある。

変容する日本の安全保障環境を一方に見据え、他方、平和憲法が許容する武力行使の範囲も厳しく見定め、安保法制の不備を確実に補完する。

これまた中道の思考がもたらした成果であったと高く評価している。

『“次の50年”に向けて/長期視点で政策構想研究を/「定常型社会」「道徳教育」をテーマに』

繰り返しになるが、次の50年への“再びの船出”に際し、公明党がこれまでの歩みを変える必要はないし、変えずにいてもらいたいとさえ願っている。

ただ、その前提に立ってあえてひと言、プラス・アルファを注文するなら、中長期的な世界観に立つ政策構想の研究にも打って出てほしいという思いはある。

というのも、東西冷戦が終わってからこのかた、政策の方向軸が立てにくくなっているからだ。

実際、国会の論戦から長期的な国家像や未来の社会を見据えた政策構想をめぐる論争は絶えて久しい。長期的な視点から対立政策を提示する立場にある野党も離合集散を繰り返すばかりで、その主体がどこにあるかすら分からないのが現状だ。

だとすれば、ここは与党、とりわけ公明党に期待するほかあるまい。党内に常設の研究機関なりグループなりを設置し、現下の政策課題の一歩先を行く問題を先取りして研究してほしいと願うのである。

『「逆艪」の心得』

もとより私は、アベノミクスや地方創生など、現実に即した具体的な政策を論じようとしているのではない。それはそれとして、予見できる将来に焦点を当て、あらかじめ政策に「逆艪」【■参照】をつけておく周到さを持ってほしいのだ。

私なりの考えを言えば、研究すべきテーマは大きく二つある。定常型社会論と道徳教育の問題だ。

ひと言で言うなら、定常型社会とは人口と経済の成長が限界に達した社会であり、その「事実」を受け入れ、これ以上の経済成長を求めようとしない社会である。科学史家の広井良典氏、物理学者の岸田一?氏、エコノミストの水野和夫氏らがそれぞれ学際的な立場から提唱している。

地球規模での資源の枯渇と環境破壊から「持続可能な成長」をめざす議論は従来からもあったが、定常型社会論はそこに高齢化と人口収縮の観点を加え、「成長なき社会」への軟着陸をめざすのが特徴だ。

彼ら定常型社会論者に共通するのは、21世紀を長い人類史の中に位置づけ、現代が過去に例のない崖っぷちに立っているとの強烈な危機意識である。

例えば岸田氏が、18世紀の産業革命に始まる近代300年がいかに環境を破壊し、資源を枯渇させてきたかを論証し、2006年の人類はすでに地球1・4個分の資源と環境を消費していたことを明らかにしているように。

3氏はそれぞれに「成長なき社会」への移行過程も示すが、この部分の考察はなお検討が必要だろう。私自身も、3氏の主張をそのまま受け入れ、定常型社会への速やかな移行を訴えるつもりはない。

ただ、定常型社会論の中に聞くべきところがたくさんあるのは事実だし、それでなくても環境、資源、高齢化の問題が「今ここにある危機」として眼前にあることは誰も否定できまい。

となれば政治は、定常型社会論が示す問題提起をまじめに受け止め、賛成、反対を超えて研究を進めるべきだろう。その名誉ある作業を公明党が担い、ありうべき将来の政策転換に備えて予備的な検討を始めてもらいたいと望むのである。

『社会激変の中で』

道徳教育問題については、中央教育審議会が及び腰ながら独立科目化を提唱した。だが、政治の舞台に上ってくるまでには、まだしばらく時間があるだろう。ここは拙速を避け、じっくりと研究してほしいというのが私の立場だ。

というのも、急速な社会変化の中で、道徳というものの中身は不透明感を増す一方にあるからだ。

例えば、貧富差。その格差がどれぐらい不平等になったら不道徳なのか。2倍なのか、100倍なのか、それ以上なのか。この問いに答えられる教師はおそらくいないだろう。

妊娠中絶問題も同様だ。胎内に宿る子どもの扱いを母親の自由意思に委ねることは、人権上許されるのか否か。ほかにも、米国の女性がそれを選んだことで大きな話題になった安楽死や、時代の趨勢にも見える同姓婚にも道徳問題が絡む。

科学技術が格段に進歩し、社会構造も大きく変容する中、どうすることが道徳的で、何が不道徳なのか、その境界線が大人でも分からなくなっている。それを教科にして教え、採点することが果たして正しいのか、可能なのか。

無論、社会的合意のある最低限度の徳目はある。いじめはいけない、汚したところはきれいにしましょう、といったように。

だが、これらは道徳教育というよりは、しつけの問題だろう。家庭も学校も地域も含めて、日頃の生活の中で指導すべき問題である。

それでなくても、道徳教育は人間の内面に関わる微妙なテーマだ。人間主義を掲げる公明党こそが熟考を重ね、幅広く研究してほしいと念願している。

『党内シンクタンク/健全な民主主義社会へ 民間有識者との協働で』

いささかお節介に過ぎるかもしれないが、この際、研究機関のありようについても述べておきたい。

1960年代の末から70年代にかけての佐藤内閣時代、政府に政策アイデアを助言する知識人グループが生まれた。中心にいたのは楠田實という首相秘書官。高坂正堯、京極純一、梅棹忠夫ら新進気鋭の学者、評論家が参加し、私もその一角に加わっていた。通称、「楠田研究会」と呼ばれたこのグループの取り組みが、やがて沖縄返還や学園紛争の収束などへとつながっていったことは『楠田實日記』に記されている通りだが、そのユニークさと先見性、画期性は知識人と政府をつないだ点にある。

その後、大平内閣も有識者らからなる研究会を発足させ、近年では、いわゆる審議会政治が常態化し、その構成員に民間の学識経験者が数多く加わっている。

今、私が提案したいのは、これらの先進事例に倣って、政党内部につくる政策研究機関も有識者と政治家で構成したらどうかというものだ。そこで互いに知恵を出し合い、政策を研究、立案していけるなら、それはポピュリズムを避け、健全な民主主義を育てる上でも有効だろう。

間接民主主義とは、時に大きく揺らぎ、時に暴走もする民意を、いったん政治家のスクリーンに通すことで濾過する仕組みにほかならず、それゆえに政治家の政策立案能力の向上が決定的に重要だからだ。学者との協働による政策研究は、その能力の鍛錬を自ずと政治家に課すことになろう。

次の50年へ、公明党内での検討を期待したい。

【■参照】逆艪=船を後ろへも自由に漕ぎ進められるよう、反対の向きに取り付けた艪。すなわち、状況の急激な変化に備える対応力と心構えを持てとの意。

やまざき・まさかず 1934年生まれ。京都大学大学院博士課程修了。大阪大学教授、東亜大学学長、中教審会長など歴任。『山崎正和著作集』全12巻など著書多数。文化功労者。

大型インタビュー/現代日本政治の位相と自公連立政権/劇作家/山崎正和氏(2013年02月20日 公明新聞より)

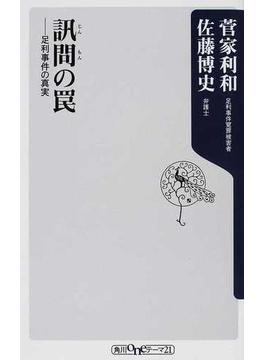

山崎正和さん(ネット検索にて2)

自民、公明両党連立による第2次安倍内閣の発足から間もなく2カ月。民主党政権下で失われた政治のダイナミズムをどう回復するか。公明党への期待と併せ、劇作家の山崎正和氏に語ってもらった。(聞き手=論説部・峠淳次)

『2012年衆院選の意味「変革願望」から「現実改善」へ』

自公連立政権の誕生から2カ月。まずは、先の衆院選をもう一度振り返っておこう。

■元に戻っただけ

ひと言で言うなら、今回の自公圧勝は特段に驚くべき現象ではないというのが私の見立てだ。2009年夏の衆院選で、国民はとんでもない非常識な選択をし、さすがに「これはまずかった」と気が付いて普通に戻った。それだけのことというわけである。実際、選挙結果を受けて公明党の井上幹事長も自民党の石破幹事長も言っていた。「余りにもこれまでがおかしかったので元に戻っただけだ」と。

その「余りにもおかしかった」「元に戻っただけ」という意味内容を私なりに解釈すれば、それは「変革願望の幻滅」であり、その裏返しとしての「現実改善への回帰」と捉え直すことができよう。

思えば21世紀に入ってからのこの10年余、世界は、とりわけ日本は拭いがたい停滞感に支配されてきた。人々は漠とした閉塞感の中で自分の立ち位置の決めにくさに苛立ち、そのことがさらに新たな混迷を生んで、社会に「変革願望症候群」とでも呼ぶべき現象を引き起こしてきた。

■失望の時代

この停滞感がはなはだ逆説的な形で始まったことは容易に理解できよう。東西冷戦の終焉、すなわち一方で社会主義と共産主義の夢が崩壊し、他方、自由主義社会の人たちも冷戦が終わった先にバラ色の時代の到来を夢見たが、それが大錯覚であることにやがて気付き、失望の時代を予見する形で始まった。

失望の時代は予想以上に早く到来し、資本主義が持っている様々な不都合が今や我々の眼前に噴き出していることは周知の通りだ。グローバル化一つをみても、貧富の差は地球規模で拡大し、自然破壊や資源の枯渇も加速する一方にある。イデオロギー対立がなくなった途端、人々はめざすべき方向が分からなくなり、そうした時間経過の中で、政治権力も陳腐化していったというのが冷戦後世界の実相というわけである。

『12年衆院選回顧』

『大停滞の時代「小さな改善の物語」を確実に』

東西対立の崩壊は意外な副作用を招くことにもなった。新しい何ものかが生まれるどころか、近代文明の重要な一側面である「国民国家」の相貌をその成立当初の粗野な姿に逆行させることになった。19世紀的と呼ぶほかないような、国益丸出しの露骨な対立がむき出しになり、どの国も自国中心主義に幼児返りしてしまったように映る。

■大きな物語なき時代

こうした地球規模の手詰まり感を打破するものとして期待されるのが科学技術だが、残念ながら革命的と呼べるような技術革新は20世紀の前半で終わっている。抗生物質、原子力、あるいはジェット機や合成繊維……、基礎的な文明を変えたこうした大発明は、1947〜8年にかけて発明されたゲルマニウム・トランジスタを最後に起こっていない。20世紀後半からの科学技術の進展はせいぜい改良改善の連続であって、今起こっている「IT革命」も、その基礎技術は20世紀前半にできたものだ。

政治的にも経済的にも社会的にも、さらには科学技術に至るまで、我々は「大きな物語のない時代」に生きていることを痛感しないわけにはいかない。

あらためて強調したいのは、そうした時代の空気の中で、誰しもが変革願望を空しく持つようになった点だ。「ともかく今を変えなくてはいけない」「何でもいいから変化が必要だ」とする「変革願望症候群」のまん延である。

そんな焦燥を露わにした象徴的な出来事が、2008年の米大統領選挙だった。オバマ候補はほとんど公約らしい公約を発しないまま、「チェンジ(変革)」というスローガンだけで勝った。

日本でもこの十数年、人々の「変革」への願望は高まる一方だった。「自民党をぶっ壊す」と叫んだ小泉首相が総選挙に大勝し、そのあとの民主党のマニフェスト選挙も、「政権交代」を公約に掲げるという異様な選挙を展開した。そうしていずれの場合も、国民は劇的なショーを楽しむかのように目先の変化に快哉を叫んだのである。

■夢から覚めて

まさにここに、今回の衆院選結果が持つ意味内容の大きさがある。つまり、そういう劇的な選挙を2度やってみて、とりわけ鳩山・菅両内閣のひどさを痛感して、ようやく国民は「変革願望症候群」から抜け出したと見られるからだ。

だとするなら、政権に復帰した自民党と公明党が取るべき選択は自明だろう。決して「大きな夢物語」を語るのではなく、今ここにある「小さな現実の物語」をじっくりと落ち着いて観察し、「小さな改善の物語」を確実に紡いでいくことだ。現実政策への回帰、これが夢から覚めた日本が取るべき選択なのである。

『「学校」としての政党 小党乱立の中で鮮明に』

今回の衆院選でもう一つ、指摘しておかなければならないのは、にわかづくりの小政党が乱立した中、かえって「政党とは何か」との問いへの解が反面教師として浮かび上がったことだ。このことは国民の投票行動にはっきりと表れたように思う。公示直前まで政治家の離合集散が続き、名前も覚えられないほどおびただしい数の政党が生まれたが、結局はどの党も勝てなかった。3分の1の議席獲得もあり得ると言われていた維新の会も、あけてみたらあの程度だった。

■酒樽のごときもの

やはり国民は民主党政権下の3年間で学んだのだ。政党というのは、じっくりと熟成するための、いわば酒樽のようなものだと。政党とは、一定の幅の中で信念や政策を共有する集団なのであって、しかも一定程度以上の期間にわたり続いている組織でなければならないのだと。

このことが大事であるのは、多くの有権者は自民党なら自民党、公明党なら公明党という、一定期間の中で醸成されてきたイメージで判断して投票するからだ。にわかづくりの小政党がなべて勝てなかった理由がここにある。有権者の多くは、降って湧いた数多の小党をイメージすることができなかったのである。

もう一つ、明らかになったのは、「政党とは政治家を養成する学校である」との側面だ。この点でも、一定の歴史を持つ政党は、にわか政党との力量差を見せつけた。

例えば自民党なら、その“教育”の手法の良しあしは別として、1年生議員が大臣になるのに10年かかる。その間、政務官や党の部会長などをして政治と政策を学習し、政治家としてのマナーも学ぶ。

公明党も結党50年の歴史を持つ。しかも組織政党だから、党員一人一人までもが学習する場を持っている。側聞するところでは、支持母体の創価学会の中でも、みんなが互いに勉強する場を持っているという。そうした「学校」の中で修練された人たちが党組織のリーダーや政治家になって出てくるという教育機能は、およそにわか政党では真似できないものだ。

この点からも、自公政権には重い責任と使命があることを強調しておきたい。

『国防』

『隙なき態勢の構築急務』

民主党政権から自公政権に代わっても、日本が直面する難局に変わりはない。いわゆるアベノミクスは、「3本の矢」のうち、短期的な財政出動と金融緩和という2本の矢は当分有効だとしても、三つ目の矢である成長戦略については未知な部分が残る。人口減少や少子高齢化にも即効薬はないし、農業、環境、教育も粘り強く改善していくしかない。当面、自公がやらなくてはならないのはパッチワーク、すなわち破れた箇所を一つ一つ繕って、少しずつ少しずつ直していくことに尽きよう。

■変容する安保環境

ただし、これだけは検討を急ぐべきと思うのは安全保障政策の整備だ。北朝鮮の核・ミサイル開発、中国との尖閣諸島をめぐる問題など、日本周辺の安全保障情勢が厳しさを増す中、備えだけは怠ってはならない。かえって事態を悪化するだけの勇ましい、突出した意見を排するためにも先送りは許されない。

焦点の一つは、自衛隊法の改正だ。早い話、海上保安庁による「警察権」と、自衛隊による「自衛権」の関係も極めて不明瞭と聞く。これでは集団的自衛権以前に、個別的自衛権すらが縛られている格好だ。あるいは、自衛隊が現に行動している海域に限定して、米軍が攻撃を受けたら共同防衛に当たれるようにするべきではないだろうか。

自衛隊の行動基準をめぐる内規の見直しも含め、隙のない防衛警備態勢の構築は急務と言わねばなるまい。

『世界の中の日本』

『決定的に重要な科学技術貢献/品格ある国家へ 紛争調停活動の拡充も』

「世界の中の日本」が進むべき道についても一考察を加えておきたい。

■iPSからADSまで

まず第一に、科学技術面での世界貢献が決定的に大事だろう。資源が乏しく、停滞感も漂う社会にあって、それは日本の明日に夢を与えることにもなる。

幸い、科学技術の発展を予感させる萌芽はある。iPS細胞(人工多能性幹細胞)の開発はその象徴だが、ほかにも兵庫県に建設された日本初のX線自由電子レーザー「SACLA」(サクラ)、世界最高水準のスーパーコンピューター「京」など、日本が最先端を走っている科学技術は少なくない。

とりわけ、私が今最も注目しているのは、ADSと呼ばれる技術だ。これは「加速器駆動核変換システム」の略称で、原子炉の核廃棄物に中性子を当て、10万年単位と言われる放射能の半減期を数百年単位にまで短縮する技術である。これが出来たら、使用済み核燃料の最終処分場は必要なくなるわけで、日本が助かるだけでなく、無数の原発を抱えた全世界への大いなる貢献ともなろう。

現在、この研究の先進国は日本とベルギーだが、先行しているのはベルギーらしい。既にベルギーは実証実験装置の建設を具体化させているのに対して、日本はまだ研究室の中での実験段階だという。

その意味で、自公政権が今回の補正予算案の中に科学技術振興予算として1800億円を緊急追加したことを私は高く評価している。これを機に、科学技術分野への政策的援助が格段にアップすることを期待したい。

■ミンダナオ島の事例

もう一つ、「世界の中の日本」としてやるべきことは国際援助活動の強化だろう。それも単なる援助でなく、紛争当事者同士の仲を取り持つ調停活動への貢献だ。

実際、フィリピンのミンダナオ島では、国際協力機構(JICA)の仲介でイスラム武装勢力と中央政府との対立を克服するという見事な成果を出している。緒方貞子さんの後を継いでJICA理事長となった田中明彦氏によると、「日本人が間に入るのなら信用しよう」とまでの信頼を両勢力から勝ち取り、停戦協定にまで結びつけたという。

なぜか日本人には、こういうことをできる能力が元来あるようだ。この特質と機能を拡張することで、品格ある「世界の中の日本」像を高めゆくことが重要だ。

『公明党論』

『健全な「内なる世論」に立脚した「新しい中道」の追求を』

■中道志向の時代

ある意味で、私は公明党に一つの危機が来ていると思っている。それは日本中が「中道」になったことだ。

結党以来、公明党が中道を標榜し、それで成功したことは周知の事実だ。しかし、東西対立がなくなり、イデオロギー対立がなくなる中で、かつての右も左も限りなく中道に寄ってきた。特に日本の場合は、もともと極端な自由主義者もいなければ、極端な社会主義者も少なかった。所得格差をみても欧米や中国のように極端ではない。

要するに、時代は限りなく中道志向で推移しており、言うならば全部が公明党に近づいている格好だ。その意味での危機が到来しているというわけである。

となると、老舗の中道政党たる公明党は「新しい中道」を模索しなければならない。そこで私が期待したいのは「世論に翻弄されない中道」とでも呼ぶべきものの確立だ。

世論というものは時に極端に揺れるもので、特に今、私が危惧しているのは国論がややもすれば右に揺れているように見えることだ。

■揺れない構造

そういう中にあって、公明党は組織政党として確かな支持基盤を持ち、非常に安定した世論、いわば「重し」みたいなものを内部に持っている。外の世論が極端にブレても内部世論はあまり揺れないという構造を持つ。支持母体の創価学会を含め、内部で会話が交わされ、そこから世論が形成されている。だから極端な意見が形成される余地は小さい。

訪中した山口代表と習近平・中国共産党総書記との会談が実現したのも、長期にわたる公明党と中国との友好関係に加え、そうした政党としての安定感への信頼と期待もあったはずだ。現実的にも、「内なる世論」は政権パートナーたる自民党との関係をもよくしていると私は見ている。

この強みをさらに磨き、「揺れない中道」「新しい中道」を理念と実践両面で追求してほしい。

</picture>

</picture>